Iglesia de San Vicente Mártir de Larués

Nuestra iglesia parroquial se sitúa en la parte más alta del pueblo. Desde ella hace bajada tanto hacia el «barrio alto» como hacia el «barrio bajo». Su emplazamiento estratégico parece apoyar la teoría de algunos historiadores, como Antonio Durán Gudiol en su libro Ramiro I de Aragón y Alberto Gómez García, autor de la obra La sede real de Bailo, de que en el solar que ocupa la iglesia pudo haber previamente un «castillo», pues Larués fue sede en el siglo XI, aunque por poco tiempo, de una «tenencia real», y los «tenentes» estaban al cargo de la defensa del territorio, función que debían desempeñar desde un enclave fortificado.

A su vez, Mateo Suman en su obra Apuntes para el Diccionario Geográfico del Reino de Aragón. Partido de Cinco Villas, escrito en 1802, al tratar sobre Larués afirma que su iglesia «es antiquísima pero se ha reparado con hermosa torre».

La iglesia primitiva

El aspecto actual de la iglesia puede enmascarar su origen remoto, indudablemente medieval, como podrá comprobarse a través de algunos vestigios que iremos señalando.

En la imagen puede apreciarse el declive que muestra el terreno, y la posición encumbrada de la iglesia. También podemos observar el conjunto de volúmenes diversos, signo claro del proceso de crecimiento que experimentó a partir de un núcleo primitivo reducido.

Esta zona de la iglesia es la más antigua. Corresponden internamente a la llamada «sacristía vieja» (el nombre lo dice todo) y al llamado «coro».

Ambos interiores presentan cubierta con bóveda de cañón un tanto rebajada. Este elemento constructivo es característico de la arquitectura románica. Es posible que los sillares empleados sean de piedra tosca, poco pesada, lo cual hemos verificado en el caso de la sacristía.

Esta pequeña ventana parece románica, y muestra también derrame por la parte interior, para facilitar la entrada de la luz sin debilitar el muro. Se asemeja a algunas ventanas románicas de Sobrarbe y Ribagorza.

Esta puerta bien pudo ser el acceso principal de la iglesia primitiva, pues está orientada a poniente, siendo muy habitual que las iglesias románicas tuvieran la entrada por este lado. La puerta posee un arco de medio punto, configurado por varias dovelas, alguna de las cuales parecen haber descendido del alineamiento general. Se aprecia que no hay una clave o dovela central claramente ubicada. El gran óculo, descentrado con respecto a la puerta, debe ser posterior, resultado de alguna remodelación.

Nos llama la atención, con los ojos del presente, la escasa altura de esta puerta. Podemos pensar que el terreno desde el que se accede a ella pudo ser recrecido con el paso del tiempo.

Como posibilidad, podemos señalar que el aspecto que podría tener la fachada principal de la iglesia primitiva podría ser el siguiente:

Según esta hipótesis la iglesia tendría una nave única, cubierta con bóveda de cañón rebajada, tal vez en piedra tosca, recubierta externamente por un tejado a doble vertiente.

Ignoramos cómo podría haber sido su cabecera, quizá plana o en ábside semicircular. El acceso a la misma se realizaría por esa pequeña puerta situada en el lado de poniente con arco de medio punto, que es la que actualmente vemos cegada. En esa fachada se abriría un ventanal rectangular estrecho y alargado.

Podría haber estado coronada por una espadaña para albergar las campanas. En el lado norte tendría adosada la sacristía. La posición de ésta, un tanto alejada del posible altar, orientado hacia el este, parece, sin embargo, extraña, si tenemos en cuenta las necesidades del culto actuales.

Tanto la bóveda como las paredes de la sacristía vieja se hallan recubiertos de revoque pintado que simula sillares y otras formas geométricas.

De ese pasado remoto tal vez nos hable una piedra reutilizada en la construcción interior de la torre:

Esta piedra presenta en la parte inferior una forma semicircular que bien podría corresponder al arco de una pequeña ventana o saetera. Pero… ¡a saber de dónde procede! No podemos afirmar que sea de la iglesia primitiva. Pudo traerse de cualquier otro lugar. Nunca lo sabremos.

A partir de ahí, la iglesia podría haber sufrido las siguientes ampliaciones:

Primera ampliación

En fecha difícil de precisar, tal vez en plena Edad Media, debió sufrir la primera remodelación. No sabemos hasta qué punto se vio afectado entonces el núcleo primitivo, pero fuera del mismo vemos crecer una «nave lateral» en la zona norte, que todavía se conserva. Si en esos momentos también se amplió por el lado sur y se remodelaron la cabecera y las cubiertas no sabemos nada.

Esta nave norte está reforzada por contrafuertes, más necesarios dada la pendiente del terreno. La altura en su interior es más baja que la de la actual nave sur, producto, tal vez, de una siguiente fase de ampliación.

El tramo entre los dos contrafuertes, así como éstos, está trabajado con buena piedra de sillería, mientras que en el resto del muro norte se aprecian sólo sillarejos.

Podríamos aventurar si esa nave norte formaba parte ya de la estructura de la iglesia primitiva, que sería así más compleja de lo que imaginábamos en un principio, pero los remates de la cornisa del tejado parecen diferentes.

Además, en la imagen anterior podemos ver que la nave lateral norte posee un zócalo sobresaliendo del perfil del muro, mientras la zona de la sacristía vieja carece de él.

Observemos también las primeras hiladas de piedra de la sacristía vieja en su parte norte. Creemos estar en lo cierto al afirmar que ambas partes tienen un pasado diferente.

La gran remodelación posterior

Ya en plena Edad Moderna la iglesia volvió a crecer, tanto en altura como en superficie. Lo analizaremos en detalle más adelante, al tratar el diseño arquitectónico interior del edificio.

La primera modificación afectó a la «nave central», cuyos muros se levantan, debiendo, necesariamente, cambiarse la cubierta.

Aquí vemos con claridad el aspecto del muro, donde una imaginaria línea diagonal separa la obra primitiva del recrecimiento posterior. Los grandes sillares, el ladrillo y otros materiales son el resultado de las ampliaciones que sufrió el recinto.

Además de alzar esta «nave central» también se procederá a remodelar, en ese momento o más tarde, la nave sur, donde se abre una nueva puerta de acceso, que es la que vemos en la actualidad.

Hacia el este la iglesia también se amplía. Cambia así el diseño general del edificio, que contará con una amplia cabecera plana y una nave transversal a modo de transepto. Todo ello irá completado con una nueva sacristía y la erección o remodelación de la torre campanario.

El entorno

En el entorno de esta zona primitiva, anexas a la Iglesia, se encuentran unas construcciones también antiguas y muy poco modificadas. Se trata del llamado “Granero de las Primicias”, donde se custodiaban los impuestos en especie que los habitantes del pueblo pagaban a la Iglesia.

Con el transcurso del tiempo, en dichas construcciones pasó a habitar el maestro/a del pueblo.

Este entorno próximo a la iglesia es en la actualidad la zona del pueblo que mejor conserva el sabor de su pasado y que menos modificaciones ha sufrido.

En dicha zona, desde siempre, han existido árboles frondosos. Es de suponer que, en el pasado, bajo ellos, cuando hacía buen tiempo, se reunían los habitantes del lugar en Concejo abierto, para tratar de asuntos de interés común.

La portalada actual

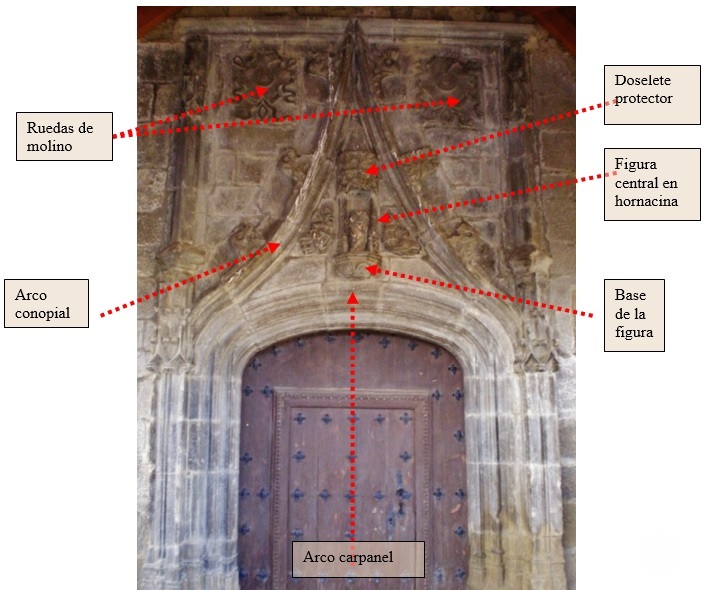

Atravesando la Lonja, que es una construcción posterior, accedemos al interior a través de una portalada realizada en estilo gótico tardío, situada en la pared meridional de la iglesia.

El vano de la puerta de entrada está rematado por un arco carpanel poco pronunciado. En las jambas se aprecia una decoración de finas columnitas coronadas por tracerías góticas.

Éstas se prolongan hacia la parte superior para crear un marco donde aparece decoración escultórica.

La tracería diseña un gran arco conopial muy apuntado, que encierra una figura central en hornacina flanqueada por dos ángeles. En la actualidad la figura central carece de cabeza. Por la parte superior está protegida por un doselete muy elaborado.

A ambos lados de la cúspide del arco conopial vemos dos ruedas de molino, uno de los principales atributos de San Vicente Mártir.

La figura central, carente de cabeza en la actualidad, lleva unos ropajes que recuerdan la vestimenta romana por la forma en que tiene recogidos los pliegues. También carece de uno de los brazos, mientras el otro apenas es perceptible, envuelto entre los ropajes. Se aprecia que sostiene a un niño. Los habitantes del pueblo hablan de ella como de “La Virgen”. Tanto sus proporciones como la postura y el tratamiento de los pliegues, bastante elaborado, nos remiten a un estilo clasicista, típico del Renacimiento.

La Virgen se halla custodiada a ambos lados por dos ángeles que parecen volar en su dirección. El tamaño de los mismos es claramente superior al de la figura central. Su tratamiento anatómico (desproporción entre la cabeza y el cuerpo, manos enormes) es tosco, así como el sencillo trabajo de los pliegues, totalmente paralelos entre sí. Hace pensar en un estilo más popular y anterior al de la figura de la Virgen.

A pesar de ello, los ángeles, por su posición, se adaptan perfectamente al marco arquitectónico en el que se insertan, es decir, al arco conopial. Tienen la gracia ingenua de algunas figuras góticas y muestran una ligera sonrisa.

Ambos ángeles portan unas bandas en las manos que carecen de inscripciones.

La portada de la iglesia de San Vicente Mártir se asemeja notablemente en su composición a la de la iglesia de San Pedro de Sinués, en el valle de Aísa. Esta última fue reedificada en el transcurso de los siglos XV y XVI, cronología que también podría aplicarse a la nuestra. La decoración de la portalada es calificada por los estudiosos como perteneciente al estilo gótico flamígero.

La Lonja

La Lonja es el espacio cubierto que protege la entrada a la iglesia. Las primeras noticias que tenemos de ella se remontan a comienzos del siglo XVII, cuando se reclama la construcción de un cobertizo en sustitución del viejo. Tal vez al principio fuese de madera, y posteriormente se hiciera de piedra. En el siglo XVIII se empedró el suelo de dicho pórtico.

Deducimos que la portalada estuvo desprovista de protección un largo periodo de tiempo, por el estado en el que se encuentra, pues ha acusado los efectos de la erosión.

En esta Lonja se reunían el cura, el alcalde, los regidores, el síndico y el primiciero para revisar las cuentas de la primicia, el impuesto que, junto con el diezmo, pagaban los habitantes del pueblo a la iglesia parroquial.

Este muro separaba el recinto de la iglesia del antiguo cementerio, que estaría en el terreno que vemos en primer plano, hoy en día convertido en jardín.

La puerta de hierro de acceso a la Lonja

En el siglo XIX se suscitó un conflicto entre la parroquia y el maestro.

La parroquia había tenido hasta el siglo XVII una antigua casa-abadía anexa a la iglesia, para la residencia del cura. Dado que después el cura se trasladó a otra casa-abadía más nueva, la antigua pasó a convertirse en esconjuradero (lugar desde el que el sacerdote realizaba rituales para espantar las tormentas).

A finales del siglo XVIII en ella se habilitó una escuela, con la condescendencia del párroco de entonces, y se supone que pasaría a residir en ella el maestro.

Andando el tiempo, los siguientes maestros fueron extendiendo su “territorio” por las zonas próximas, haciendo un huerto y, finalmente, un corral, en un solar o plazuela que había sido cementerio.

En 1886 el obispo insta al párroco para que reclame la antigua casa, se desmantelen las instalaciones de huerto y corral, por considerarse que profanaban un espacio sagrado, y se coloquen unas “verjas” que impidan el acceso de animales al recinto y otros inconvenientes que perjudiquen al culto.

En la imagen anterior puede verse que todavía no existían las escaleras actuales. Se accedía a la iglesia a través de una rampa ascendente muy pedregosa.

Estructura arquitectónica de la iglesia e interior del edificio

La iglesia, como ya se ha dicho, ha sufrido numerosas modificaciones en el transcurso del tiempo. Resultado de las mismas apreciamos que en la actualidad, en su interior, la iglesia muestra un esquema de planta basilical, con nave central y dos naves laterales, un poco más bajas. Están cubiertas con bóvedas de crucería, de terceletes la central y la nave sur, y con diseños flamígeros la nave norte, más baja todavía y más antigua, como ya hemos señalado.

Todas estas estancias se prolongan hacia el este a partir del espacio previo del coro, la sacristía vieja y la torre.

En la imagen anterior puede verse claramente la diferencia de altura entre las dos naves laterales y los arcos de acceso que dan a las mismas, prueba evidente de que ambas proceden de momentos constructivos distintos, muy posterior la meridional.

También en la cubierta interior se aprecia la diferencia, pues, aunque todas las bóvedas de la iglesia son de crucería, las de la nave norte son distintas.

Existe también un “transepto” que apenas destaca en planta, cubierto internamente con tramos de bóveda de arista y de lunetos. En el «crucero» o zona en la que éste se «cruza» con la nave central se levanta una cúpula cobijada externamente por un cimborrio o baja torre poligonal.

En la cabecera, grande y cuadrada, se ubica el altar mayor. Este tramo está cubierto con bóveda de arista. Próxima a esta zona se construyó también la «sacristía nueva».

El esquema constructivo de la zona del transepto, la cúpula y la capilla mayor o cabecera recuerda los diseños renacentistas, pero no sabemos exactamente en qué época quedó plasmado dicho esquema. Sabemos que el constructor guipuzcoano Juan de Reyzu remodeló la iglesia a comienzos del siglo XVII, pero todavía no se han descubierto documentos donde se concrete exactamente en qué consistió tal remodelación. De esa misma época data el altar mayor, dedicado a San Vicente, obra del artista de Sangüesa Juan de Berroeta.

Está claro que, desde finales de la Edad Media y en el transcurso de la Edad Moderna, la iglesia va creciendo, desplegándose en espacios nuevos y más amplios, acompañándose de un cambio también en las cubiertas.

El coro, pasado y presente

Según documentos del siglo XVI el coro de la iglesia estaba en alto, probablemente sobre alguna estructura de madera con escalera para acceder a la misma. En el siglo siguiente el cura párroco adquiere un cancionero nuevo. La plataforma de madera debía repararse periódicamente, como lo señalan los gastos efectuados en el siglo XVIII.

Al parecer, antes de proceder al revoque de las paredes del coro se podían apreciar las huellas de dicha estructura sobre los muros.

Cabe señalar que también bajo el suelo del coro había sepulturas, perfectamente identificadas en su momento.

Por último, en 1807 se compone el «coro bajo», deduciéndose que se desmantela la anterior estructura de madera.

En el pasado hubo bancos en el coro. Hoy sólo lo preside la magnífica cátedra de madera ornada con el escudo Ximénez

La torre

Desconocemos si la iglesia primitiva tuvo torre, o si, según nuestra hipótesis, las campanas se albergaban en una sencilla espadaña. Tal vez en sus proximidades quedaba un torreón defensivo de la época en la que Larués tuvo tenente. Lo cierto es que la torre actual se encuentra «fuera» del trazado básico de la iglesia, pero anexa a la misma. Se levanta directamente desde el suelo, siendo su primer cuerpo muy alto en comparación con los dos restantes.

Los documentos más antiguos referentes a una torre datan del siglo XVI, mencionándose la necesidad de reparar «la escala del campanal». En el un inventario del siglo XVII se menciona que la torre tiene dos campanas grandes y tres pequeñas. Varias campanas serían sustituidas por otras nuevas en el siglo XVIII.

En el primer cuerpo y en el segundo de la torre actual se abren estrechas ventanas a modo de saeteras.

En el segundo cuerpo distinguimos también unas ventanitas rectangulares que han sido tapidadas total o parcialmente con ladrillo.

En el cuerpo superior se albergan las campanas. Éstas emiten su sonido a través de tres grandes vanos con arco de medio punto situados en los lados este, oeste y sur.

En el muro del lado norte parece que también pudo haber una ventana de ese tipo, pero después se reorganizó la pared, desapareciendo la posible ventana, como lo muestra la alteración en la disposición de los sillarejos.

En dicho lado norte se ve una extraña alineación en diagonal de piedras que sobresalen del muro, de la que desconocemos función.

Como puede apreciarse, la torre en el transcurso de su historia también ha sufrido modificaciones. A principios del siglo XVIII debió recrecerse para colocar el reloj y el chapitel que la corona. Pero pronto planteó serios problemas de conservación. En 1775 el chapitel ya amenazaba ruina y fue necesario trabajar en su reconstrucción, proceso que se prolongará durante el siglo XIX.

Observando los sillares de la torre desde la Lonja hemos hecho un descubrimiento insólito.

Observemos estas piedras:

Vemos unos curiosos huecos en los grandes sillares del lado sur de la torre. Recuerdan, por su forma, el hueco para la mezuzah que aparece junto a las puertas de las casas judías, en el que se colocaba un pergamino con palabras de su texto sagrado, la torah.

¿Qué hacen estas piedras en la torre de la iglesia de nuestro pueblo? ¿De dónde proceden? Parece lógico pensar que provienen de algún lugar próximo, dadas las dificultades para transportar materiales de tal embergadura. Pero… ¡quién sabe! Otro misterio más por resolver.

En muchas casas de las Cinco Villas, como en esta de Uncastillo, vemos piedras con idéntico hueco. No sabemos si las piedras han estado allí desde siempre y si, por tanto, la vivienda perteneció en el pasado a una familia judía, o, por el contrario, el sillar ha sido obtenido de alguna casa en ruinas y reutilizado.

Pavimentación y sepulturas

Desconocemos si la iglesia primitiva y las posteriores ampliaciones disponían de algún tipo de pavimentación. A mediados del siglo XVIII se procedió a pavimentar la iglesia con ladrillo, volviéndose a repasar a finales de siglo y posteriormente también en la centuria siguiente. A comienzos del siglo XX se aplicó un pavimento nuevo de cemento.

Lo que sí sabemos es que en el interior de la iglesia había sepulturas correspondientes a los difuntos del pueblo. Tenemos constancia documental de ello desde el siglo XVII. Para tener sepultura había que pagar un canon a la iglesia. En 1773 se hace un listado muy exhaustivo de las casas que tienen derecho y dónde exactamente se encuentra el lugar destinado al enterramiento para cada una de ellas.

En 1832 tiene lugar la primera prohibición de esa práctica por temor a las epidemias de cólera morbo que estaban asolando España.

Nuestro presente

Como hemos podido comprobar, la historia de nuestra iglesia plantea numerosas incógnitas. Aquí hemos expuesto algunas hipótesis, basadas más en la observación que en los datos aportados por los documentos, a este respecto muy poco reveladores.

La iglesia sigue aquí, esperando que algún especialista quiera arrojar luz sobre todos los interrogantes que nos planteamos.

Cuando entramos en la iglesia podemos sentir que bajo nuestros pies están nuestros antepasados, apreciar su ambiente sobrecogedor, religioso e intimista, pero seguimos acudiendo llamados por el latido del ciclo de la vida: en los bautizos (pocos, desgraciadamente), en las bodas (de vez en cuando aún hay alguna) y en los entierros (demasiado a menudo). También para la liturgia, que sigue el transcurso de las estaciones. Y para las fiestas señaladas, especialmente en verano.

Entre sus paredes se custodia un patrimonio que es nuestro, es de todos. Valioso en sí mismo y por todos los recuerdos que nos evoca. Algún día hablaremos de él.

Nota: Queremos manifestar nuestro agradecimiento a Vicenta Iñíguez de Casa de Juanlorén por habernos proporcionado materiales personales referentes a la iglesia de San Vicente Mártir de Larués, fruto de su observación, de su trabajo y de la consulta que en su momento hizo de documentos procedentes del Archivo Parroquial de Larués.