Las ermitas

En nuestro pueblo en la actualidad sólo hay una ermita en pie en la que todavía puede realizarse culto religioso, pero en el pasado no fue siempre así.

Según un documento de 1615 procedente del Archivo Parroquial de Larués aquí hubo cuatro ermitas:

–Ermita de Santiago, en el camino de las Eras de Santiago

–Ermita de San Cristóbal, cerca del pueblo, camino de la Fuente.

–Ermita del Salvador, en la cima de un montículo llamado “de las Viñas”

–Ermita de la Magdalena, en la sierra.

Todas ellas debían estar todavía en pie y se celebraban romerías hacia las mismas a comienzos del siglo XVII, pero el deterioro de las más alejadas debió ser muy rápido, pues a mediados de ese siglo ya se habla de la necesidad de repararlas o de construir una nueva cerca del pueblo con la doble advocación de las que están en la sierra. No tenemos constancia de que se hiciera nada de ello.

Larués en el Camino de Santiago

La existencia de las ermitas de Santiago y San Cristóbal, las más cercanas al pueblo, respondía a una planificación destinada a favorecer el tránsito de los peregrinos, pues el culto a ambos santos aparece asociado en los lugares que se encontraban en alguna de las rutas hacia Santiago de Compostela.

Aquí siempre hemos conocido nuestro Camino de Santiago particular, el que conduce a las llamadas en algunos documentos «eras altas», pero no sé si éramos conscientes de que, verdaderamente, por aquí transitaba una ruta secundaria del camino de peregrinación.

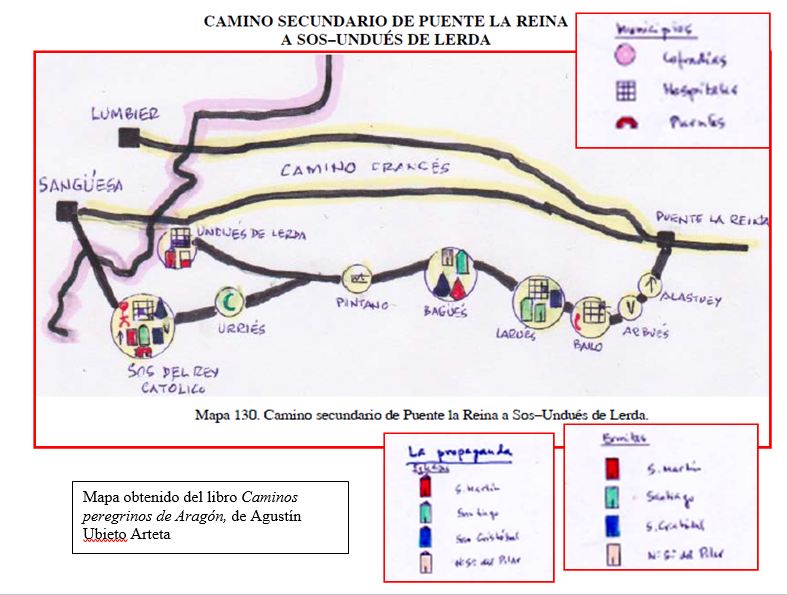

Según expresa el historiador Agustín Ubieto Arteta en su libro Caminos peregrinos de Aragón por Larués pasaba un ramal del Camino de Santiago, tal como figura en el siguiente mapa. Los dos mapas y la información que sigue proceden del libro mencionado.

Como puede apreciarse, el camino parece partir de Puente la Reina y dirigirse, separándose del río Aragón, por Alastuey, Arbués y Bailo hasta Larués, alejándose luego hacia Bagüés, Pintano, …., para unirse con el ramal principal. Agustín Ubieto sugiere que la razón de la existencia de esta vía que se desmarca de la «oficial» sería la de que los peregrinos pudieran visitar los importantes monasterios e iglesias que se encuentran en ella, especialmente en Sos del Rey Católico.

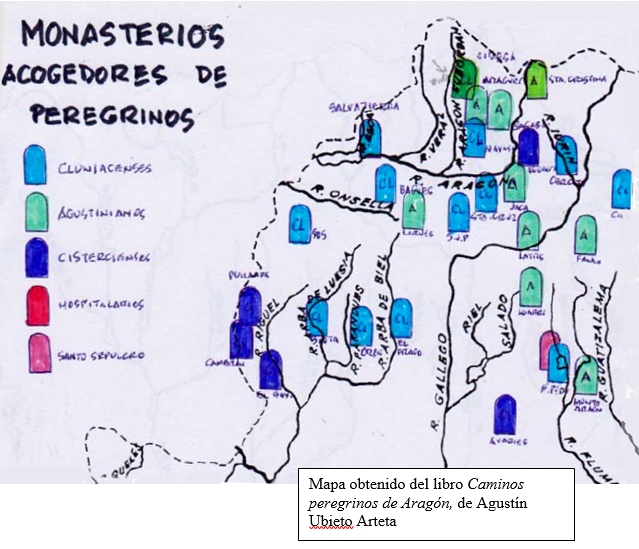

En dichos monasterios, que, a buen seguro, estarían dotados de importantes reliquias, se ofrecía ayuda y protección a los peregrinos. Agustín Ubieto cita los dos monasterios cluniacenses de Bagüés y Sos, y el monasterio agustino de Santo Tomás de Larués, del que, desgraciadamente, no tenemos ninguna noticia ni referencia.

Cabe mencionar, sin embargo, la existencia en tiempos medievales de un monasterio llamado de Santo Tomás en Berne, que algunos historiadores sitúan en Bernués, pero que bien pudiera haberse localizado en nuestro Berné, y que, tras la destrucción de dicho pueblo en el siglo XIII, fuera trasladado a Larués.

El mismo historiador registra que en nuestro pueblo hubo también un hospital de peregrinos, activo en el siglo XVI, tal como se constata en el siguiente mapa que procede del libro de dicho historiador.

Según dicho historiador, el camino se mantuvo bastante activo durante los siglos XVII y XVIII.

La desaparecida Ermita de Santiago

Dicha ermita se situaría junto al camino del mismo nombre, Camino de Santiago, en la zona denominada de las Eras Altas. Siguiendo dicho camino, más adelante, se llega a una zona conocida como Punta de Santiago.

De la ermita no quedan restos materiales in situ, pero poseemos referencias bibliográficas y documentales.

Según el testimonio de Mateo Suman, en su obra de 1802 Apuntes para el Diccionario Geográfico de Aragón. Corregimiento de las Cinco Villas, corregimiento al que pertenecía Larués en ese momento, la ermita de Santiago a comienzos del siglo XIX aún se encontraba en buen estado y al parecer, contaba incluso con casa de ermitaño. Debía ser una obra bien construida y antigua (probablemente románica).

Según dicho autor en la época en la que él escribe los habitantes de Larués acudían a la ermita de Santiago en procesión para después hacer allí misa tres veces al año: el 29 de Abril, el 3 de Mayo y el 25 de Julio, festividad de Santiago apóstol. Ello da fe del buen estado en el que se encontraba la ermita en esos momentos.

Unas décadas más tarde, en 1879, el párroco del pueblo, observando el estado ruinoso de las dos ermitas próximas (las lejanas ya ni las nombra), y dado el poco dinero del que se disponía, decide, tras consultar al Obispo, reconstruir la de San Cristóbal, por ser más fácil de rehabilitar y estar más cerca del pueblo.

¿Qué pudo provocar el deterioro tan rápido de la ermita de Santiago, relativamente próxima al pueblo, en ese periodo de tiempo? Como hipótesis, podría conjeturarse que, tal vez, fue objeto de algún ataque durante la Guerra de la Independencia contra Napoleón, pero no disponemos de datos concretos al respecto.

El mencionado párroco en su informe nombra específicamente y con pena la ermita de Santiago, de la que afirma que ha sido “de mejor construcción”, como lo manifiestan las “hermosas piedras que han sido depositadas en la Casa del Pueblo” y que habían servido “para tres arcos que sostenían la bóveda”. Imaginamos así que dicha desaparecida ermita de Santiago pudo tener una cubierta de cañón sostenida por arcos fajones, si es a éstos a los que hace referencia el cura.

Se autoriza el transporte, desde ésta de Santiago hasta la de San Cristóbal, de tejas, maderos, tablas, …. y se supone que también piedras y “ladrillos que salieron de un arco”. El mismo sacerdote afirma que, por no encontrarse localizado el altar de la ermita de San Cristóbal, se colocó en ésta el de la ermita de Santiago, que se custodiaba desde hacía mucho tiempo en el trastero de la iglesia parroquial. No queda muy claro, pero el sacerdote también parece afirmar que se trasladó la portalada de la ermita que iba a desaparecer.

Algunos testimonios orales de habitantes del pueblo afirman que la ermita de Santiago debía situarse en la era de Radre.

Esta construcción que se observa en las imagénes conserva una columna de base circular, lo cual no es muy frecuente en tales edificios. Podría tratarse de la reutilización de materiales procedentes de la desaparecida ermita.

En esta zona de las eras del Camino de Santiago, en la era de Casilda, se encuentra un corral en una de cuyas paredes hay un crismón reutilizado. Algunos estudiosos opinan que pudo proceder de la próxima ermita de Santiago, pero testimonios orales de un miembro de la familia a la que pertenece el corral afirman que se trajo de la zona de Berné, en concreto del paraje llamado Las Iglesias, donde pudo haber una antigua iglesia románica (o incluso un monasterio, como el nombrado por los documentos Santo Tomás de Berne, esto último como hipótesis sin confirmar).

El especialista en arte Románico Antonio García Omedes, experto y apasionado de los crismones, lo califica como crismón del tipo «rueda de carro», muy especial y arcaico. Considera que podría tratarse de un símbolo solar más antiguo, tal vez precristiano, al que se le han añadido a posteriori las letras apocalípticas alfa y omega, esta última casi borrada. En la parte superior del eje vertical se insinúa una P (la Rho griega) y en la inferior del mismo eje una S.

En las proximidades existen otros ejemplos semejantes, como en Paternoy y Centenero, este último carente de letras.

Este piedra con un crismón tan especial, del tipo «rueda solar» según García Omedes, semejante a la rueda del dharma hindú o a nuestra más familiar rueda de la fortuna, sigue quieta y vigilante junto al camino, presenciando el paso de los caminantes que se adentran por los senderos de nuestro pueblo.

La ermita de San Cristóbal

Se encuentra a las afueras del pueblo, junto a un camino que antiguamente conducía a la zona llamada “Puerta Palacio” y que hoy en día se ha remodelado como pista para el tránsito de maquinaria agrícola.

Como puede apreciarse, la ermita no está exenta, sino adosada por su lado occidental a construcciones agrícolas.

El mencionado Mateo Suman habla de ella en 1802 como de una construcción «moderna» y destaca su tamaño, porque, según él, «en ella cabe todo el pueblo». Sin embargo, su estado de conservación ya entonces debía ser precario, pues señala que antes se hacían procesiones, pero han cesado por no estar la ermita «decente».

No está orientada canónicamente, es decir, la zona del altar mayor, opuesta a la puerta, se encuentra en dirección Oeste, no Este, como suele ser habitual en las construcciones religiosas medievales.

Su aspecto actual corresponde a la reconstrucción efectuada en el siglo XIX, en concreto en 1879, impulsada por el cura párroco del pueblo, con el permiso del obispo. Por ello, no sabemos si la primitiva ermita pudo también tener esa extraña orientación. Al estar adosada a unos corrales por el lado de poniente no pueden verse vestigios de que la puerta original hubiera estado allí. Ignoramos también hasta qué punto estuvo en estado ruinoso. El mencionado sacerdote dice que tanto ésta como la de Santiago habían pasado a ser utilizadas como pajar por los habitantes del pueblo.

Las paredes de la ermita, que ya de por sí son bastante gruesas, están reforzadas por contrafuertes en sus lados mayores. No sabemos si en la ermita originaria ya existían éstos. De ser así, quizá estuvieran destinados a proteger la pared de la presión de unos hipotéticos arcos fajones. Su presencia sugiere numerosos interrogantes, ya que el peso de la actual cubierta no parece justificarlos, y el terreno llano no genera peligro de deslizamientos que requieran su contención.

La portalada dibuja un arco de medio punto a través de siete grandes dovelas. Podría ser la puerta de la ermita de Santiago, o, tal vez, de la casa del ermitaño que estuvo junto a ésta.

Al estar revocada no pueden apreciarse otros detalles arquitectónicos.

En la actualidad, frente a la puerta de la ermita se ha colocado un pavimento de grandes losas. Éstas proceden de un gran corral llamado de Las Iglesias, en el que, a su vez, se reutilizaron materiales de esa posible iglesia o monasterio que debió levantarse en Berné. ¡Cuánto viajan las piedras y qué difícil resulta a veces seguir reconstruir su camino!

Las cruces de la dovela que vemos a la izquierda de la puerta están invertidas. Tal vez dicha piedra estaba colocada en la portalada original de Santiago en el lado derecho y colocada al revés de como la vemos ahora.

En la ermita no hay mobiliario para que se sienten los fieles. Sólo vemos un sencillo banco corrido de obra a lo largo de las paredes laterales. Se aprecia un cielo raso y dos vanos rectangulares con derrame en la pared Sur, las únicas que, junto al pequeño óculo, aportan una iluminación mínima al interior, inmerso siempre en una fresca penumbra. Al fondo se ve un retablo con una vistosa policromía, del que no tenemos noticias documentales.

El vistoso retablo tiene una arquitectura que recuerda los modelos renacentistas, pero sugiere ser una obra resultado del gusto popular, por lo menos en los repintes que ha debido sufrir en el transcurso del tiempo.

A nuestra izquierda vemos claramente a San Miguel Arcángel. En el centro, tal vez a San Pablo, por la presencia de su gran espada, alusiva a su martirio, el libro que lo califica como escritor y su conocida calvice, acompañando su faz barbada. A nuestra derecha aparece un santo ataviado con hábitos de monje. Tal vez represente al dominico Santo Tomás de Aquino, imberbe, representado con la pluma en su condición de teólogo y los lirios blancos, símbolo de su castidad.

Debe notarse que en este retablo no aparece la figura de San Cristóbal, santo al que hace referencia la advocación de la ermita. Podemos plantear la hipótesis de que el retablo procediese de otro lugar, tal vez del hospital activo en el siglo XVI al que hace referencia Agustín Ubieto, hospital que él denomina de Santo Tomás de Larués.

Debajo de este armazón de madera recubierto por una tela pintada muy deteriorada se deben ocultar los restos del primitivo altar de la desaparecida ermita románica de Santiago, según testimonios documentales.

En el año 1882 se hizo el coro alto de la ermita. Los vecinos colaboraron aportando, como mínimo, una tabla cada casa, según su voluntad y posibilidades económicas.

La pequeña campana, así como asomarse por la abertura circular, han constituido siempre una gran atracción para los niños del pueblo.

Resulta emocionante descubrir en esta pintura tan deteriorada los signos distintivos del apóstol Santiago. La obra probablemente proceda de la desaparecida ermita dedicada a este santo. Los atributos como caminante que muestra la figura (el bordón o bastón, la calabaza para almacenar el agua y el morral para guardar las provisiones) vuelven a recalcar la posición de nuestro pueblo en una de las vías de peregrinación al sepulcro del santo.

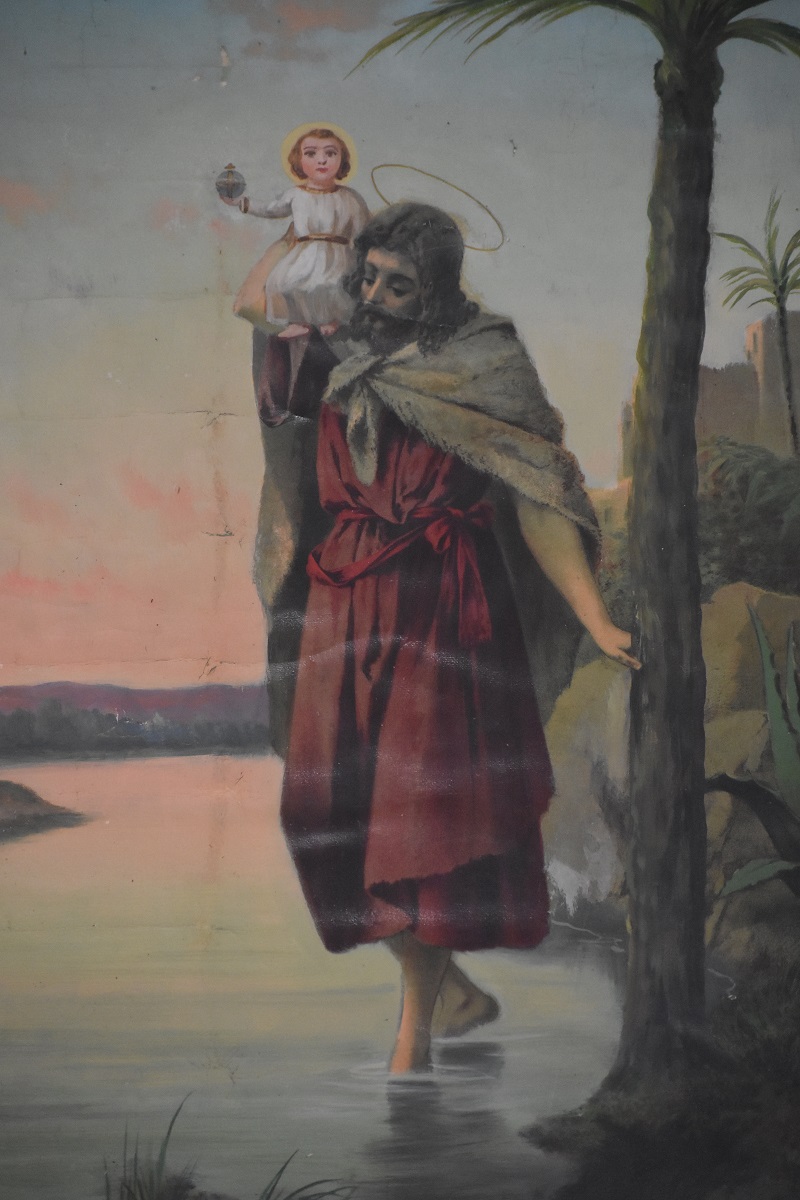

Esta humilde estampa popular que custodia la ermita nos recuerda su advocación. Ya sabemos que el culto a San Cristóbal estaba asociado al de Santiago, en los lugares situados junto al Camino hacia Compostela.

San Cristóbal es también un caminante, que ayuda a Jesús niño a vadear un río.

Es también el protector de los conductores. Por ello, en nuestro pueblo solemos celebrar una misa en su honor el día correspondiente a su celebración, el 10 de Julio, y se bendicen los vehículos que cada vecino sitúa en las proximidades de la ermita.

La ermita de San Cristóbal sigue siendo testigo de la vida del pueblo, tan próxima y tan acogedora. Todavía se celebra en ella misa para Pascua Segunda, la Fiesta de la Ermita, y desde ella se bendicen los términos.

La ermita sigue viva para los habitantes de Larués, que contemplan su silueta próxima y familiar.

La ermita de San Salvador, en las Viñas

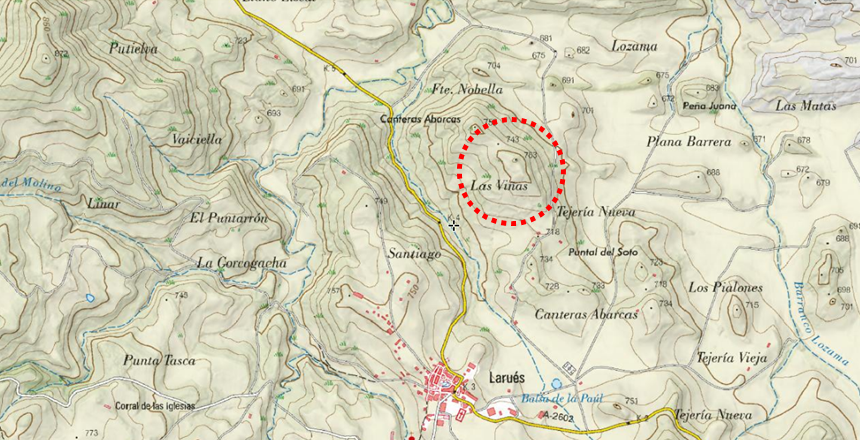

El paraje de las Viñas se encuentra relativamente cerca del pueblo, en una zona de colinas pedregosas.

La colina de las Viñas destaca desde cualquier emplazamiento. Aquí la vemos a lo lejos, desde el alto de San Martín de Saraso, lugar donde pudo haber un antiguo monasterio del mismo nombre, situado, según los documentos, entre Larose (Larués) y Orçasso (tal vez Casiellas)

Desde esta perspectiva en el montículo se aprecia claramente la orientación del solano, donde estaban plantadas las viñas, y la de la umbría, que permanece en sombra en la imagen.

Cabe destacar que en Larués, desde tiempos medievales, el cultivo de la vid debía ser bastante importante. En la Edad Moderna se mantuvo, como lo atestigua un documento del siglo XVI en el que el señor temporal del pueblo ordena requisar las propiedades de sus súbditos, sorprendiéndose de la cantidad de uva que encontraron en sus casas.

La ermita de San Salvador, de la que apenas quedan vestigios visibles, se encuentra en la zona más elevada de la colina, y goza de una panorámica espectacular. En la actualidad, tanto el lugar donde estuvo la ermita como los campos próximos son de propiedad particular, tras la concentración parcelaria.

En el claro entre las matas de boj afloran los restos de la ermita, que debió tener planta rectangular con un ábside semicircular, siguiendo el esquema románico típico para las pequeñas ermitas o iglesias rurales. Parece mantener bastante bien la orientación canónica, pues el ábside apunta hacia el nordeste.

Nuestra atención se ha centrado en algunas de las piedras desperdigadas por la zona:

Estas piedras que afloran en la superficie parecen presentar signos de haber sido talladas, tanto por su forma como por mostrar posibles marcas de bujarda. En la última vemos vestigios de algún revestimento o revoque.

Desde la cúspide donde estaba situada la ermita se domina una zona tan amplia que invita a imaginar que en el pasado, previamente, pudo haber alguna construcción defensiva, una torre o puesto de vigilancia para alertar de la posible llegada de enemigos.

No cabe duda de que pocas cosas de las que sucedieran en los alrededores pasarían desapercibidas desde lo alto de esta colina.

En las proximidades al paraje en el que se levantaba la ermita existe un camino que serpentea desde la zona de la Findahuerta hasta casi la cumbre del puntal de las Viñas. Está flanqueado por altísimas paredes de piedra, y en la actualidad no se puede transitar por él ya que ha sido invadido por la maleza.

Este camino olvidado resulta muy sugerente. Invita a imaginar que por él ascenderían hasta el siglo XVII los habitantes del pueblo en romería hacia la ermita en alguna fecha señalada. Pero también evoca el paso de otros pies más lejanos en el tiempo, para acudir a algún otro ritual todavía más ancestral.

Por último, cabe señalar que en esta zona de las Viñas hay un corral de Casa de Don José en estado de abandono que presenta unos sillares de tamaño considerable, inusual en este tipo de construcciones.

Las piedras, de tamaño irregular y apenas trabajadas, casi recuerdan un aparajo ciclópeo.

¿De dónde proceden estas piedras? Ya le llamaron la atención a Sisco de Salanova en su magnífico estudio sobre los corrales de Larués. ¿Son de la ermita de San Salvador? ¿Pertenecen a alguna construcción anterior? No lo podemos saber, pero sí invitan a dejar volar la imaginación, como tantas cosas en nuestro pueblo.

La ermita de la Magdalena

De ella no tenemos nada más que la referencia señalada al comienzo de esta página. Efectivamente, en Larués hay una zona de la sierra que se conoce con el nombre de «La Madalena».

En esta zona de la sierra y en la parte de la izquierda más llana, llamada la Collada de Francisca, existieron en el pasado algunos corrales, de los que apenas quedan restos. Entre ellos nombraremos el corral de Casa de Don José y el de Casa de Antondorencio (antes de Iñíguez) en la Madalena y el de Casa de Huertalo, más hacia oriente. De nuevo, podemos sospechar que para su construcción se pudieron reutilizar materiales procedentes de la ermita, en clara ruina a partir del siglo XVII.

¿Otras ermitas en el pueblo?

Atendiendo a la toponimia, es sabido que en muchos lugares que conservan nombres de santos en el pasado hubo ermitas.

Aquí vamos a señalar dos posibles.

San Chaime

Es una zona de la sierra relativamente próxima al pueblo. En su cúspide parece que hubo restos de alguna construcción con buenos sillares, según testimonios orales. Casa de Babil tenía allí un corral. ¿Pero antes? ¡Quién sabe! Veamos ahora una imagen de San Chaime tomada desde el cerro de Casiellas, y, de nuevo, recalcamos la importancia estratégica del lugar.

San Miguel

Entre la zona conocida como La Lapida (pronunciada como palabra grave en Larués) y el pueblo se encuentra un paraje llamado San Miguel, donde los de Casa de Babil tuvieron un corral, y ahora hay naves para el ganado. Sin embargo, destaca desde lejos la silueta de un gran árbol, situado en un pequeño promontorio, totalmente distinto a los que lo rodean. Desde tiempos ancestrales, la existencia de un gran árbol solitario siempre hacía alusión a manantiales y lugares sagrados. ¿Será así en este caso?

Tenemos que añadir que en las proximidades, al otro lado de la pista, en un campo que era de Casa de Antondorencio y ahora es de Casa de Campo, aparecieron hace unos años restos óseos, probablemente de algún enterramiento, según confirman testimonios orales. El propio topónimo de La Lapida parece corroborar que en la zona hubo alguna necrópolis, tal vez correspondiente a algún monasteriolo, como pudo ser el de San Miguel.