El Monasterio de San Martín de Saraso

Queda muy lejano el día en que Nicolás Salvador, mi padre, me “arrastró”, llevado por su entusiasmo, camino de Saraso, para ver un corral totalmente ruinoso. Le habían dicho que en Larués hubo un monasterio: el monasterio de San Martín de Saraso. Y había que mirar a ver si quedaba algo. No recuerdo más detalles: ni quién le habló del monasterio ni por qué había que ver precisamente el corral. Ahora pienso que sería porque era la única construcción que hay en la zona de Saraso, descartando los corrales de Casiellas, que quedan ya algo alejados.

Carmen Salvador Ferrández

Miramos, entre las zarzas, agachados, porque la vegetación ya se había apoderado de todo. Estuvimos un buen rato, pero no vimos nada que despertara nuestro interés, o que cumpliera las altas expectativas que en aquel momento la palabra “monasterio” nos generaba. Regresamos al pueblo callados, decepcionados. Nunca más volvimos a intentarlo.

Ahora, muchos años más tarde, quiero retomar esa búsqueda. Se lo debo. ¡Cuántas ilusiones volvería a compartir ahora con él! Esa pasión por las piedras, esa capacidad de observación, esa curiosidad…, y, sobre todo, ese amor por su pueblo y por conocer su historia.

El monasterio

Espera, ¿un monasterio en Saraso? Si no has oído hablar de él, es normal, nada queda de él. No esperes ver aquí ni siquiera imágenes antiguas de lo que fue. Pero sí quedan testimonios orales, que contaremos aquí, y documentos históricos que apuntan a que aquí hubo algo más que corrales.

El monasterio antes del siglo XI

Como sucede con la mayoría de pequeños monasterios del Alto Aragón, se desconoce cuándo fue fundado nuestro San Martín de Saraso. No sabemos quiénes fueron sus primeros “frailes”, ni por qué eligieron ese paraje. La única referencia escrita que tenemos de la existencia del monasterio es un documento de 1054, al que posteriormente haremos referencia.

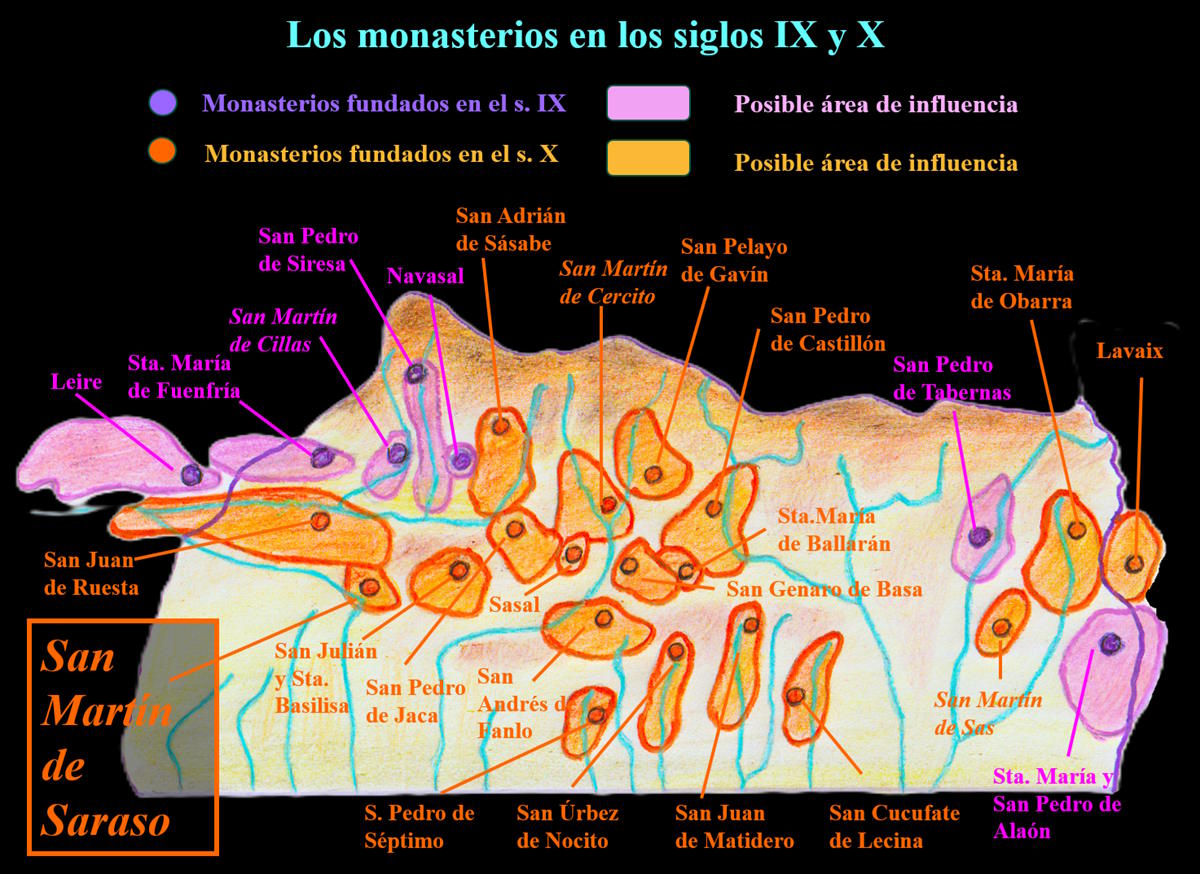

Su origen, sin embargo, parece remontarse a un tiempo más lejano, cuando estas instituciones contribuían a organizar el territorio cristiano, teniendo muy próxima la línea fronteriza con el mundo musulmán. Agustín Ubieto Arteta, en su libro Los Monasterios Medievales de Aragón, sitúa ese origen en el siglo X.

En esta época son muchos los monasterios situados bajo la advocación de San Martín, apreciándose cuatro de ellos en el anterior mapa: San Martín de Saraso, San Martín de Cillas, San Martín de Cercito y San Martín de Sas. Ello parece deberse a la influencia carolingia, que favoreció la fundación, bajo su influencia, de cenobios en honor a San Martín de Tours, santo de origen centroeuropeo pero que desarrolló su vida religiosa en Francia.

El mapa anterior permite observar que la mayoría de los monasterios se encontraba en las proximidades de un río, y su territorio de influencia se extendía longitudinalmente a ambas orillas de su cauce.

No es así en el caso de San Martín de Saraso, ubicado en las proximidades de algún barranco de escaso caudal. Se hallaba cerca del nacimiento de dos ríos que huyen en direcciones distintas: el río Asabón, hacia el sur, y el río Onsella, hacia el oeste.

El monasterio en la primera mitad del siglo XI

Dada la falta de documentos y la gran escasez de restos arqueológicos, ya hemos señalado que se desconoce cuándo exactamente y bajo qué iniciativa se fundó el Monasterio de San Martín de Saraso.

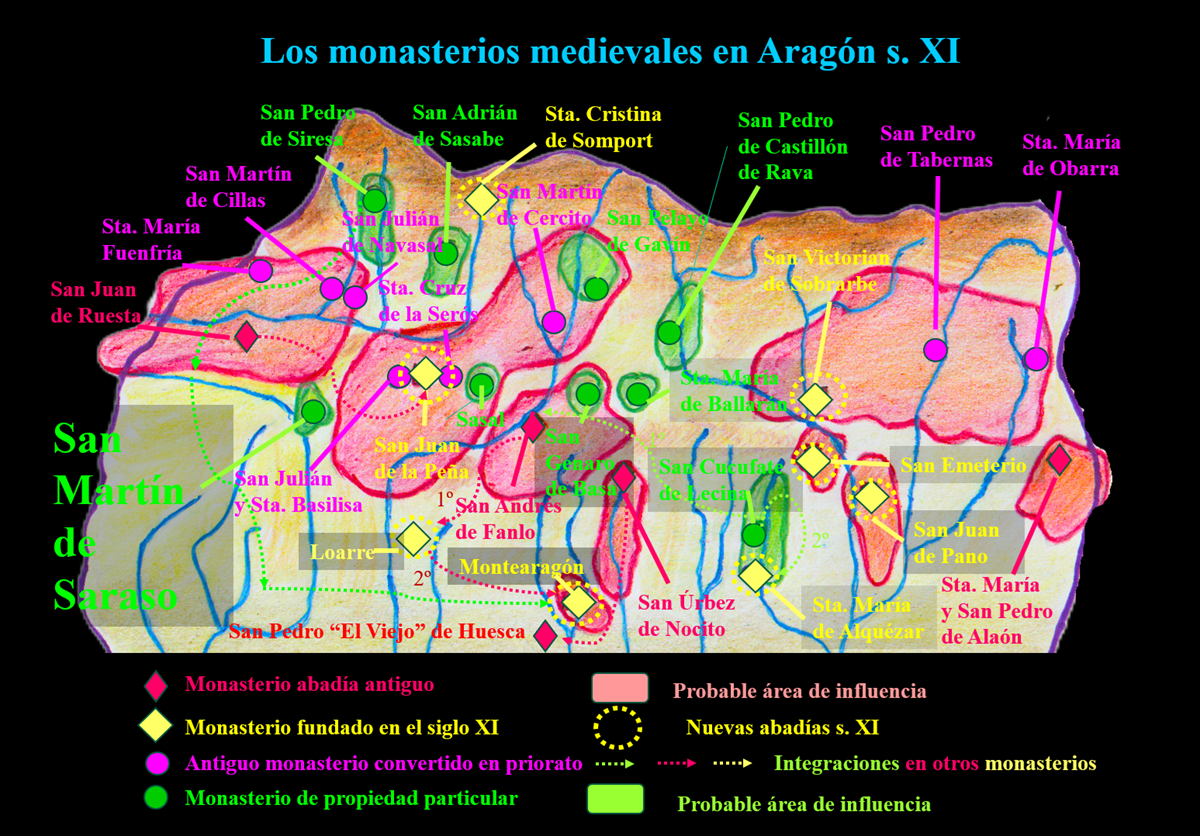

Agustín Ubieto Arteta considera que debía ser un “monasterio particular”, de los varios existentes en la zona pirenaica y prepirenaica. Y así permanece más adelante, hasta mediados del siglo XI, manteniendo todavía su “independencia”, mientras otros monasterios de la zona, “particulares” o no, estaban siendo ya absorbidos por monasterios cada vez más relevantes, integrados como meros prioratos.

En el mapa superior, reelaborado igualmente a partir de los datos de Agustín Ubieto Arteta, puede apreciarse que San Martín de Saraso sobrevive, como una isla, entre dos grandes áreas monasteriales: la de San Juan de Ruesta, hacia el oeste, y la de San Juan de la Peña hacia el este. La primera acaba integrándose en la segunda, con todos sus prioratos.

¿A quién pertenecía el Monasterio de San Martín de Saraso, a mediados del siglo XI? Un documento de 1054 nos dará la respuesta.

El documento de 1054

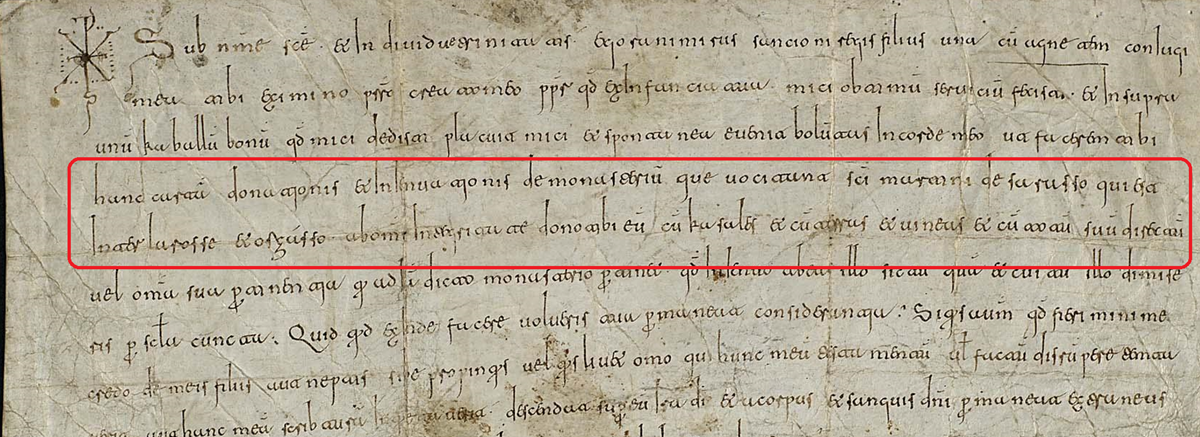

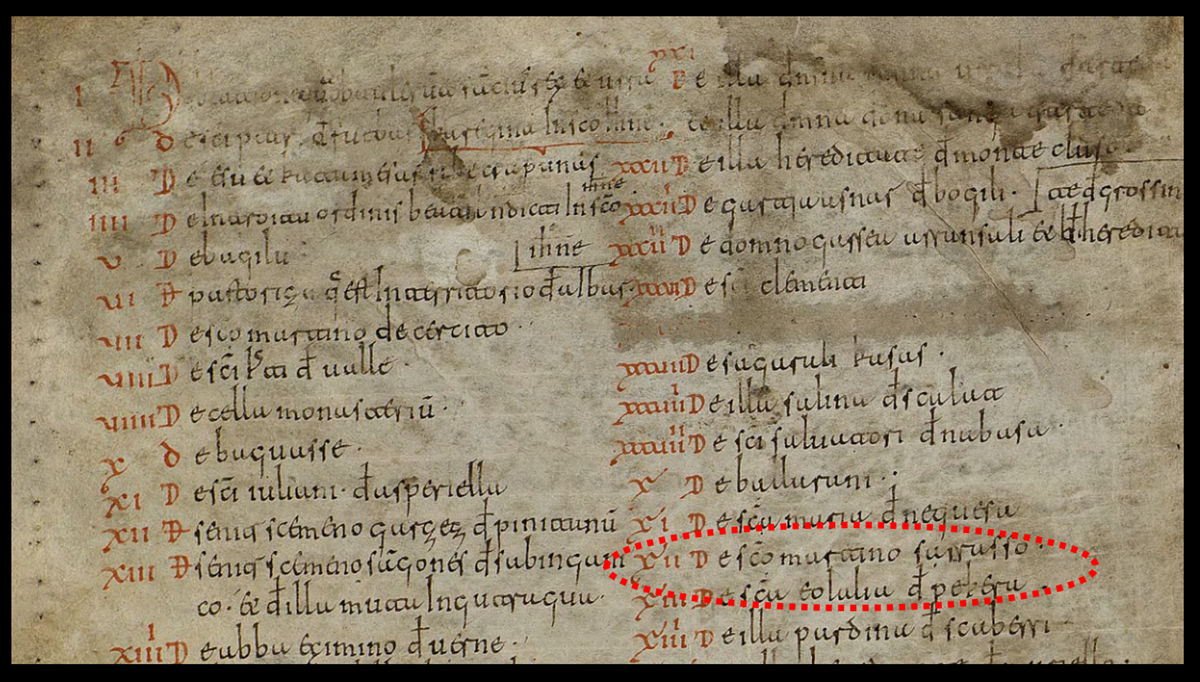

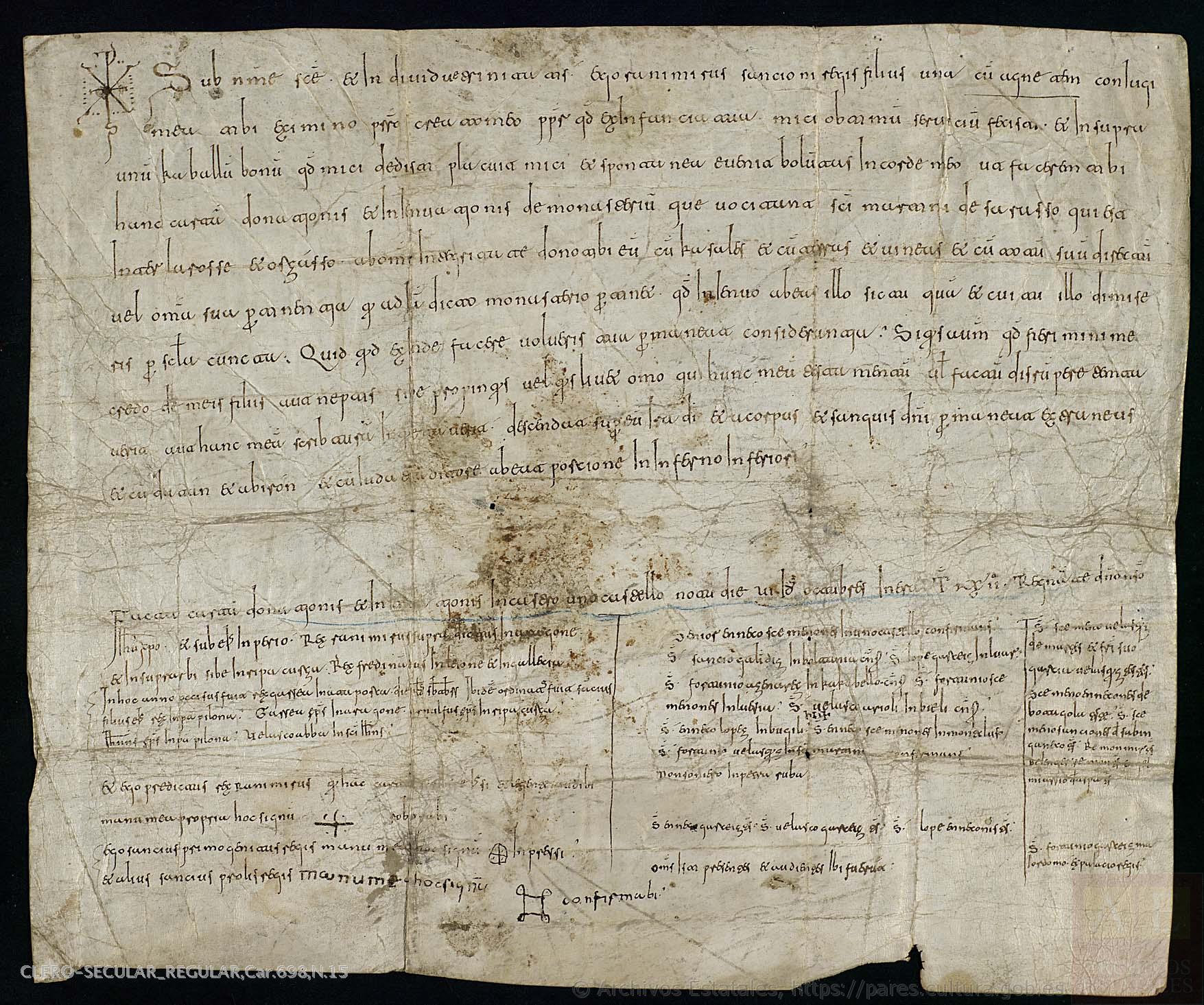

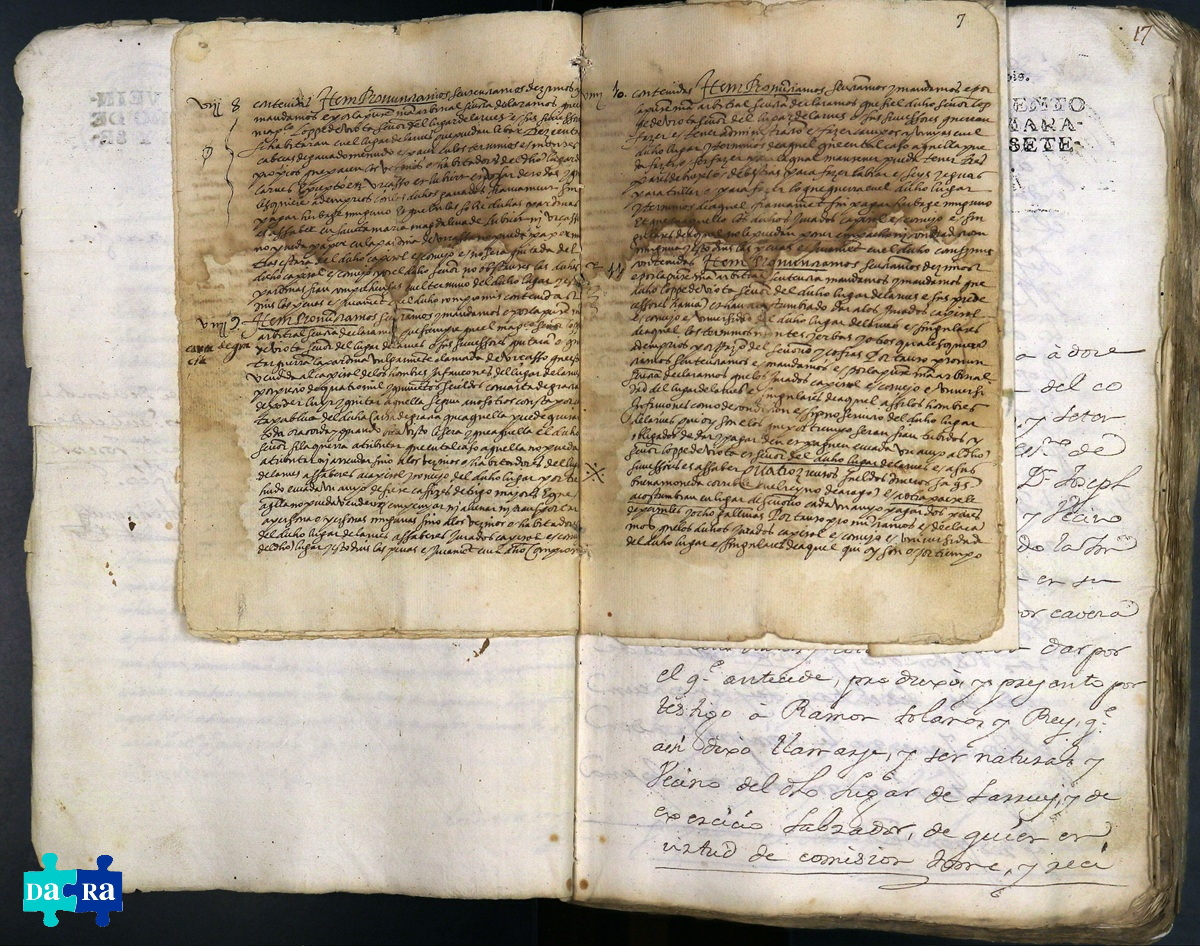

Se trata de un documento recogido en el Cartulario de San Juan de la Peña, cuya autenticidad no es puesta en cuestión por los historiadores medievalistas, y cuyo original se custodia en el Archivo Histórico Nacional de Madrid. También figura en otras recopilaciones de documentos medievales.

Dicho documento ha sido objeto de numerosos estudios, entre ellos el efectuado por Antonio Durán Gudiol, quien lo incluye en su libro Ramiro I. Dicho especialista lo ha traducido, y figura como anexo en dicha obra, que puede consultarse en nuestra biblioteca, en el “Rincón de Larués”. Asimismo, también ha sido profusamente analizado por Roberto Viruete en su obra La Colección Diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064).

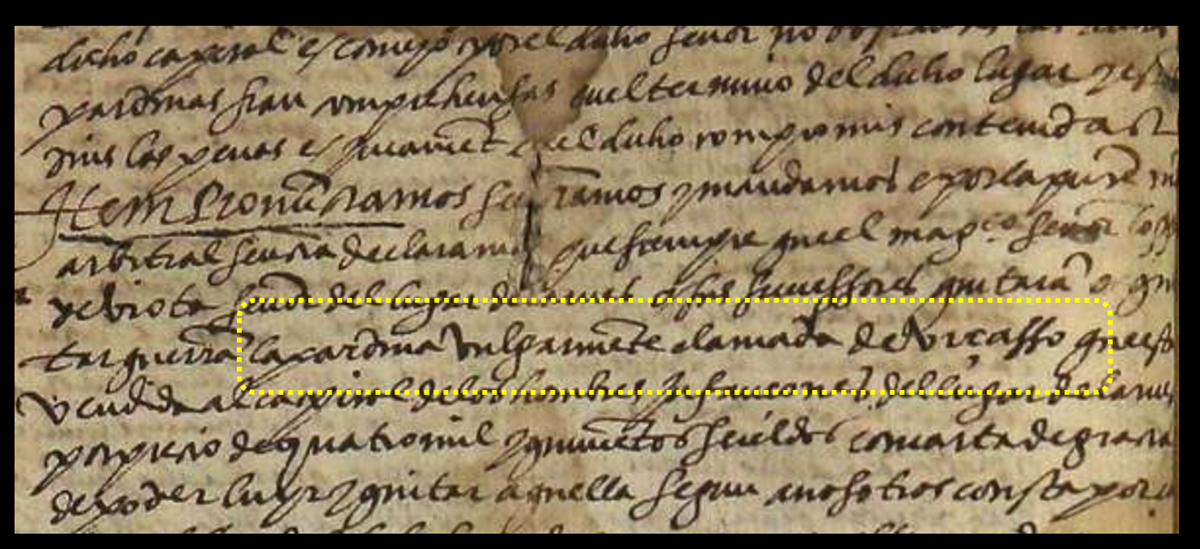

En dicho documento, el rey Ramiro I, estando en Uncastillo, hace una donación a un personaje que le ha acompañado desde su infancia y le ha realizado un gran servicio durante muchos años como redactor de documentos y, probablemente, también como consejero. Se trata del escribano Jimeno, al que califica como “siervo” suyo (entendiendo “siervo” como servidor), quien tiene la condición de “presbítero”, es decir, sacerdote. Mediante esta donación, el rey quiere agradecerle a Jimeno sus muchos años de servicio, por lo que podemos deducir que éste ya ha llegado a una edad avanzada, y la donación pretende culminar ese periodo activo como escribano del rey. También de forma específica le agradece la donación de un caballo, en algún episodio en el que este hecho debió tener trascendencia. ¿Qué le dona, pues, Ramiro I a Jimeno?: El Monasterio de San Martín de Saraso, “qui est inter Larosse et Orçasso”. Así se aprecia en el siguiente fragmento del documento original (Doc. nº 1)

Deducimos que, si lo dona, es porque le pertenece. Por lo tanto, el concepto de “monasterio particular” aquí debemos entenderlo como monasterio de propiedad real.

La ubicación que hace el documento del monasterio entre “Larosse et Orçasso” nos ayudará a situarlo. Larosse es Larués, según los estudiosos medievalistas. ¿Y Orçasso? Más adelante lo descubriremos.

¿Qué le dona exactamente el rey a su fiel escribano Jimeno? En el documento traducido por Durán Gudiol dice:

“Te lo doy íntegramente con casales, tierras y viñas y todos sus derechos y todas sus propiedades, para que lo tengas ingenuo lo mismo tú que aquél a quien lo legares por todos los siglos, pudiendo hacer lo que quisieres del mismo”

En los documentos medievales suelen hacerse listados semejantes de los elementos que se integran en las donaciones. ¿Es el texto anterior una mera fórmula protocolaria o está describiendo en qué consistían exactamente las “riquezas” del monasterio?

Los términos que utiliza son muy genéricos. No especifica ningún tipo de construcción o instalación, ni se nombran distintos cultivos en los campos, a excepción de las siempre presentes viñas, tan arraigadas en época medieval. No se hace mención alguna a sus “habitadores”, fueran frailes o legos, si los había. Hemos de recordar que en torno al año 1000 el territorio se vio asolado por distintas razzias musulmanas que arrasaron muchos pequeños monasterios desprotegidos. ¿Era en 1054 San Martín de Saraso un “monasterio fantasma”? No podemos saberlo, pero en este documento no se mencionan personas, ni siquiera siervos o “mesquinos”, como sí aparecen especificados en otras donaciones. Tampoco se hace alusión a la existencia de iglesia, aunque es de suponer que la tendría, aunque fuese en estado ruinoso.

El documento de 1054, por tanto, aporta muy poca luz sobre las condiciones en las que debía estar entonces el monasterio de San Martín de Saraso. Se deducen más cosas por lo que no nombra, que por lo que nombra. Para nosotros, lo que más nos interesa es, como hemos señalado, la ubicación, que queda bien explícita.

Como otras curiosidades sobre el documento, ajenas a San Martín de Saraso, mencionaremos las siguientes:

- Es el único documento en el que aparece mencionada la reina Inés (Agnes), segunda esposa del rey Ramiro I, quien la llama “mi cónyuge”. La donación del monasterio la hacen conjuntamente, lo cual prueba una cierta participación de la misma en las decisiones del rey.

- Aparecen firmando al final del documento los dos hijos “Sancho” del rey, el futuro rey Sancho Ramírez, legítimo, y otro Sancho, “hijo natural”, es decir, ilegítimo, habido con otra mujer antes de casarse con su primera esposa.

- Se menciona el episodio de la muerte del rey García (rey de Pamplona) en Atapuerca, acaecida el mismo año en el que se firma el documento. Sin embargo, no se especifican las circunstancias ni la relación que dicho rey tenía con Ramiro I. No se dice que García era hermano por parte de padre de Ramiro I, y que falleció en la guerra fraticida que mantuvo éste con otro hermano suyo legítimo, Fernando, por cuestiones territoriales. El propio Ramiro I había apoyado a García de Pamplona en esta contienda.

Todo ello confirma lo importante que para los historiadores es este documento, teniendo en cuenta, además, que es la primera y casi única fuente escrita en la que se menciona al monasterio de San Martín de Saraso.

Etimología y toponimia

Etimología

¿Por qué San Martín “de Saraso”? Hemos intentado analizar la etimología de la palabra “saraso”, con resultados muy dispares.

Algunos estudiosos proponen que derivaría de “sarats”, palabra vasca con la que se designa al sauce, combinada con -tzu, sufijo abundancial también vasco, con lo cual Saraso dignificaría “lugar donde abundan los sauces”.

Otras versiones relacionan “saraso” con “saratu”, palabra también vasca que hace referencia a nuevos poblamientos y tierras roturadas. Tal vez en su significado pueda relacionarse con el verbo latino “serere”, que significa sembrar.

Lo cierto es que en territorio vasco-navarro los términos “Saraso” y “Sarasa” son relativamente abundantes, tanto para referirse a poblaciones vivas (Saraso, en el condado de Treviño, Sarasa, en el antiguo camino real de Pamplona a Guipúzcoa) como a antiguos despoblados medievales (San Juan de Saraso o Saratssu, en el valle de Burunda, y Sarasu, en el valle de Arce, ambos en Navarra). El propio valle navarro de Salazar es conocido en documentos antiguos como Valle de Saraso.

También aquí, en el Alto Aragón, encontramos en los documentos poblados llamados “Sarasa” y “Sarsa”, término éste último que, aunque fonéticamente se parezca, puede tener otra raíz distinta.

Habría que estudiar, si fuera posible, cómo era en el pasado la vegetación natural de los distintos territorios que tienen ese apelativo, para ver si en todos los casos se detecta esa abundancia de sauces. Aquí, en nuestra zona, no da la sensación de que esta especie vegetal fuese demasiado abundante, a los ojos del observador actual, dadas las características del terreno y del clima. Pero en la Edad Media… pudo ser diferente.

El significado de “nuevo poblamiento y tierra roturada” se adapta a todo tipo de paisaje natural y vegetación. Siendo que, en los ejemplos observados, la palabra “Saraso” o “Sarasa” viene asociada a nombres de asentamientos humanos, vivos o abandonados, esta opción podría ser más factible.

Las dos versiones del significado de la palabra “saraso” que aquí aportamos son muy distintas entre sí. Sin embargo, tienen en común que ambas hacen alusión a las características del paisaje, sea éste natural o modificado por el hombre.

No tenemos datos ni conocimientos filológicos suficientes para decantarnos por uno u otro significado (hay varios más, por si alguien tiene curiosidad). Sólo hemos señalado estas posibilidades, quedando en el aire su misterio, como todo lo que rodea a nuestro monasterio.

Toponimia

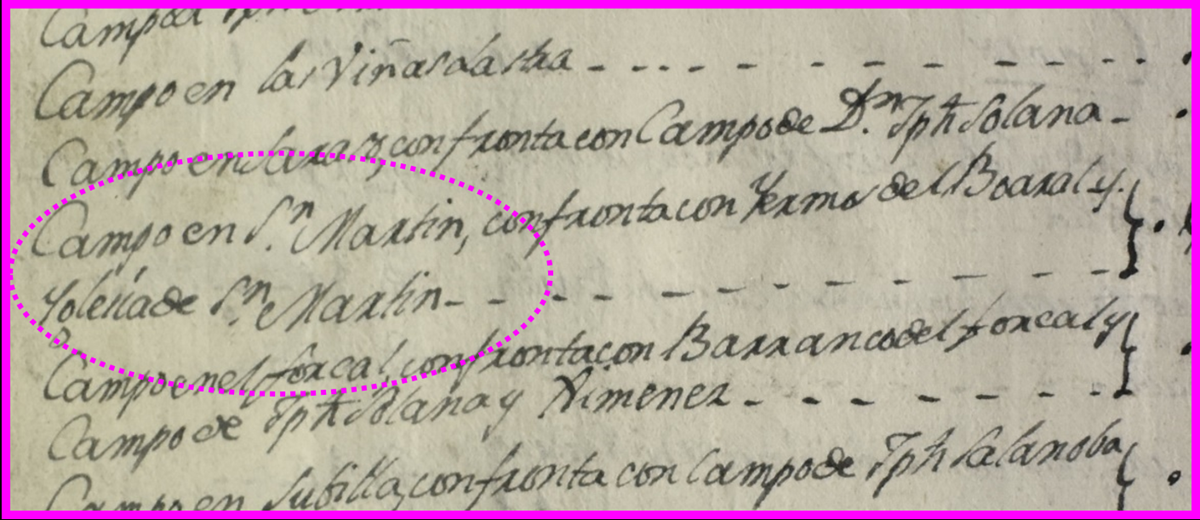

En Larués y en el vecino pueblo de Bailo conocemos y compartimos el topónimo de Saraso, que se aplica a una zona extensa situada a los pies de la Sierra de las Colladas. Es una zona montuosa en la que también hay campos de cultivo.

Desde antiguo conocemos el “camino de Saraso”, así como “los huertos de Saraso”. Estas expresiones todavía se utilizan.

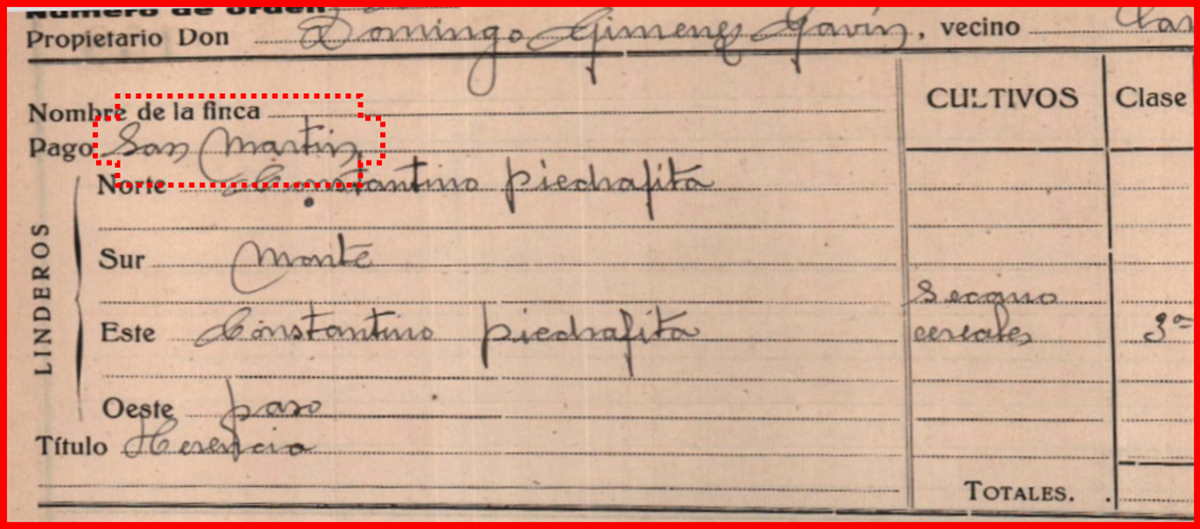

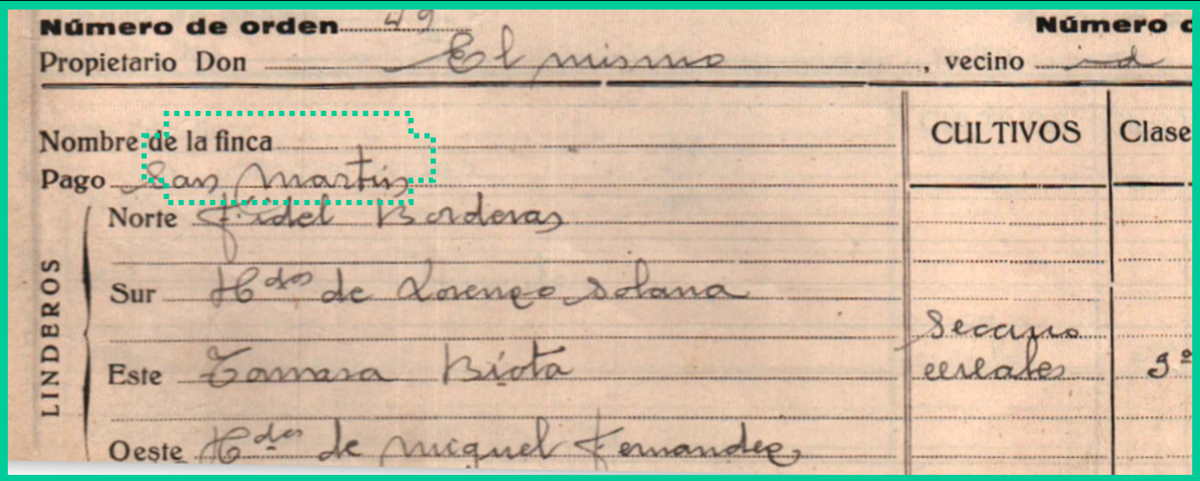

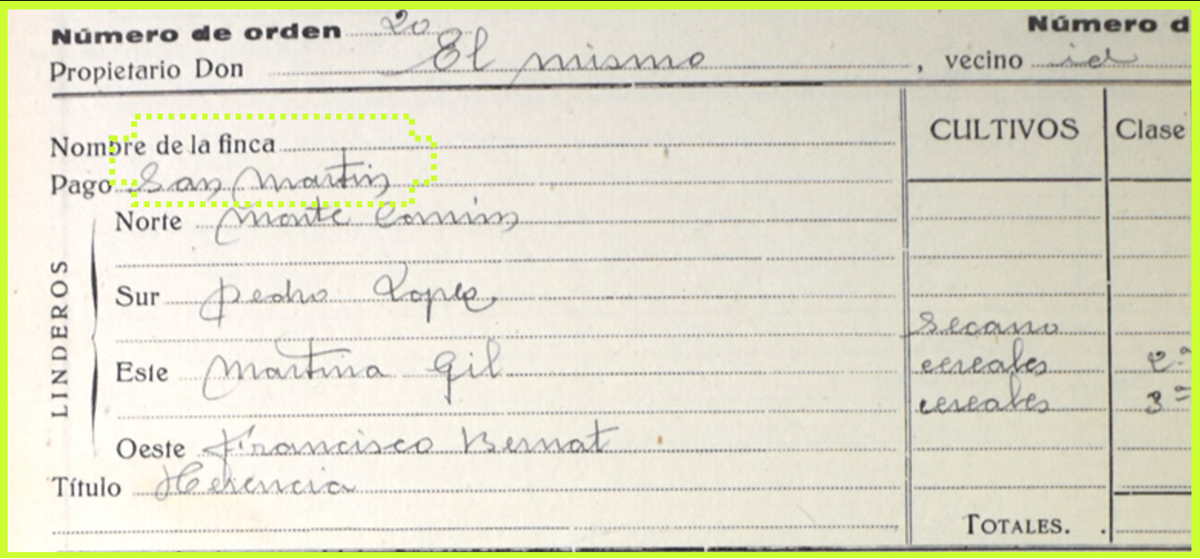

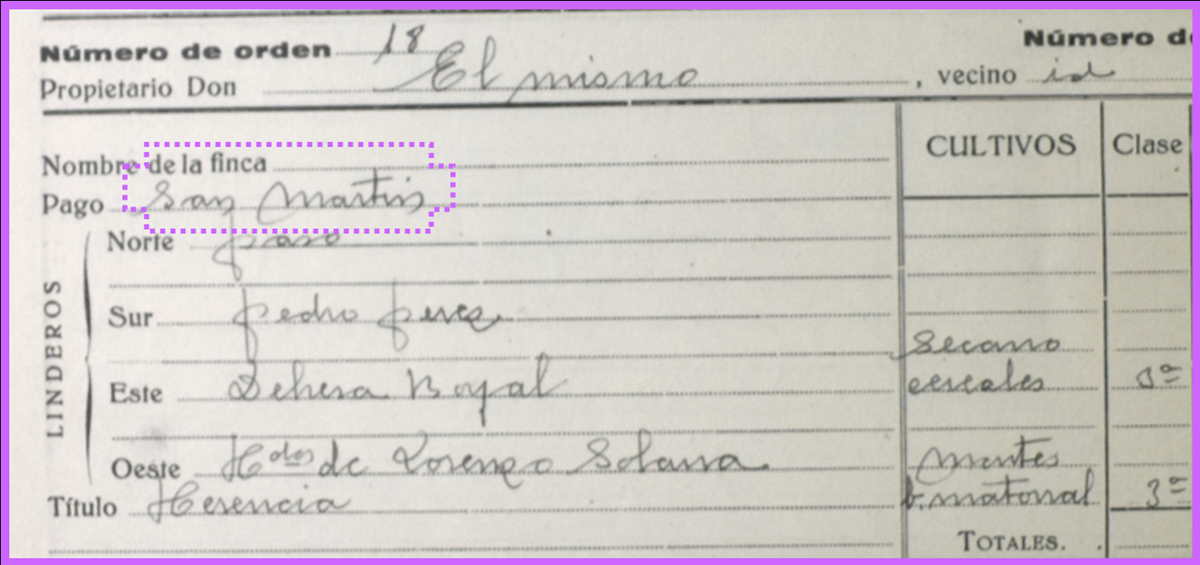

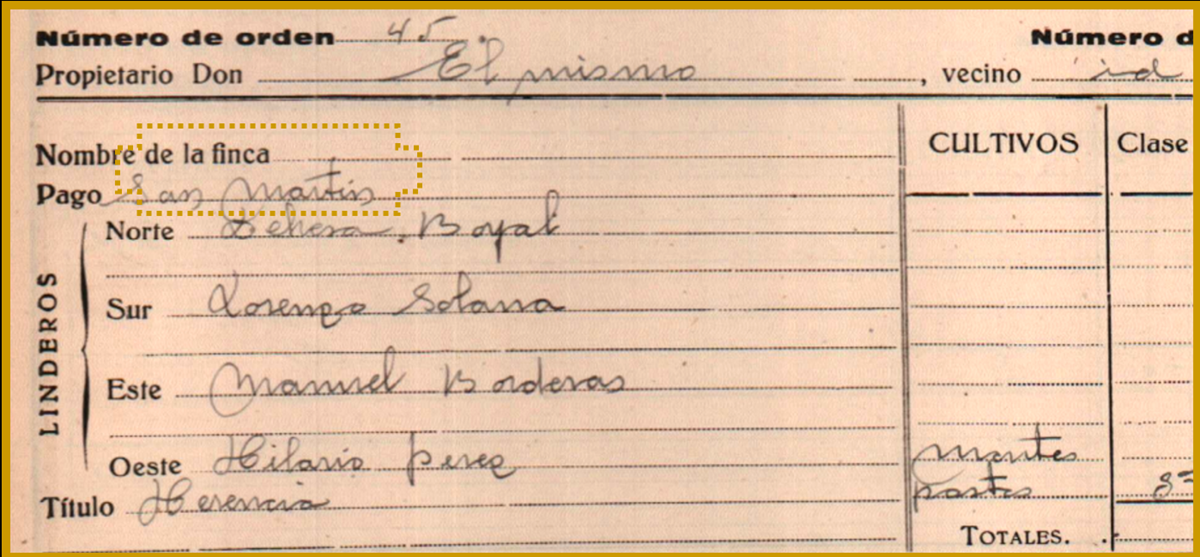

Pero antaño, en el Saraso perteneciente al término municipal de Larués, hubo una zona concreta que aquí llamaban “San Martín”, San Martín de Saraso, por lo tanto. Dicha toponimia todavía se utiliza en el amillaramiento de 1946. En la actualidad, si consultamos el catastro, el topónimo “San Martín” ya ha desaparecido, diluido en el genérico Saraso.

La zona conocida como “San Martín” se encontraba junto al camino de Saraso que sube hasta La Coronaza. Estaba formada por varios campos contiguos, pertenecientes a distintas casas del pueblo.

Tenemos tres referencias documentales para rastrear la presencia de dichos campos:

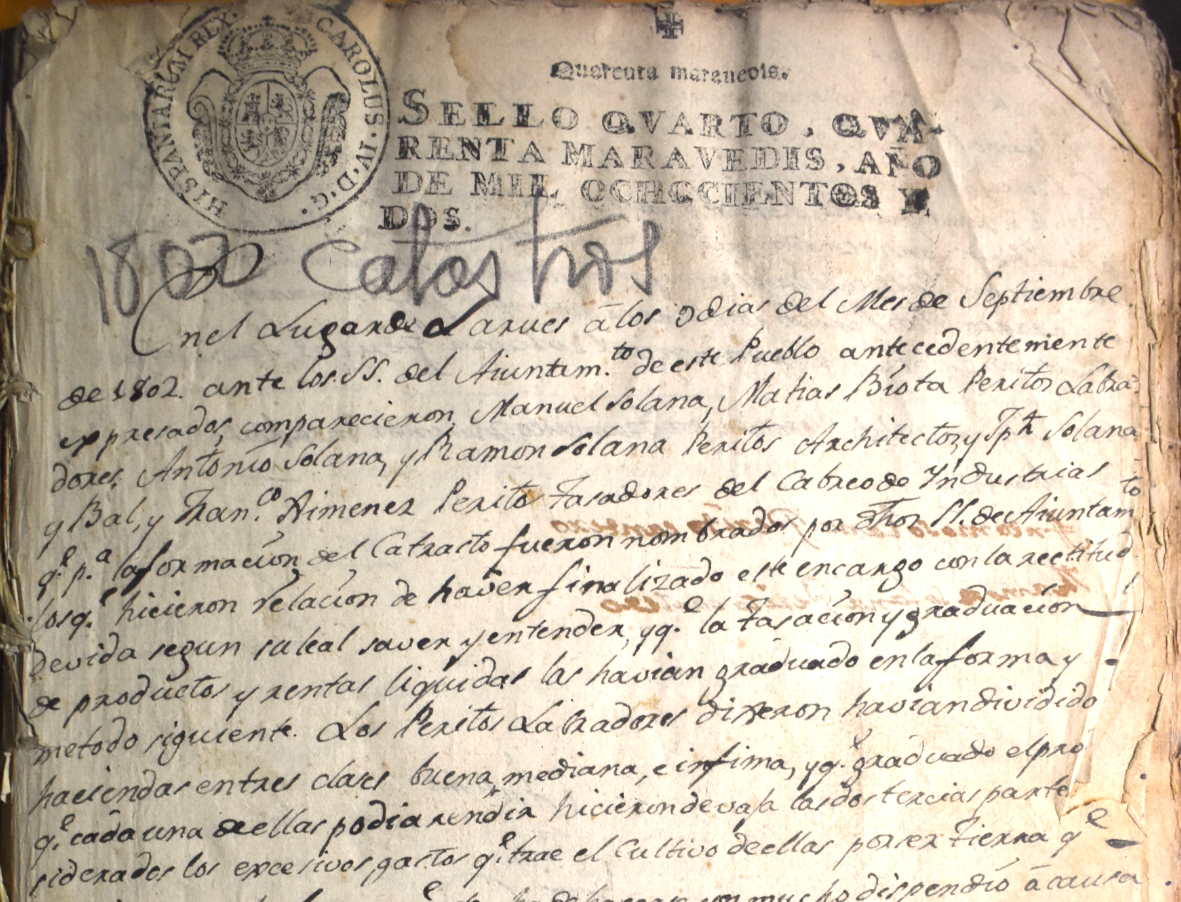

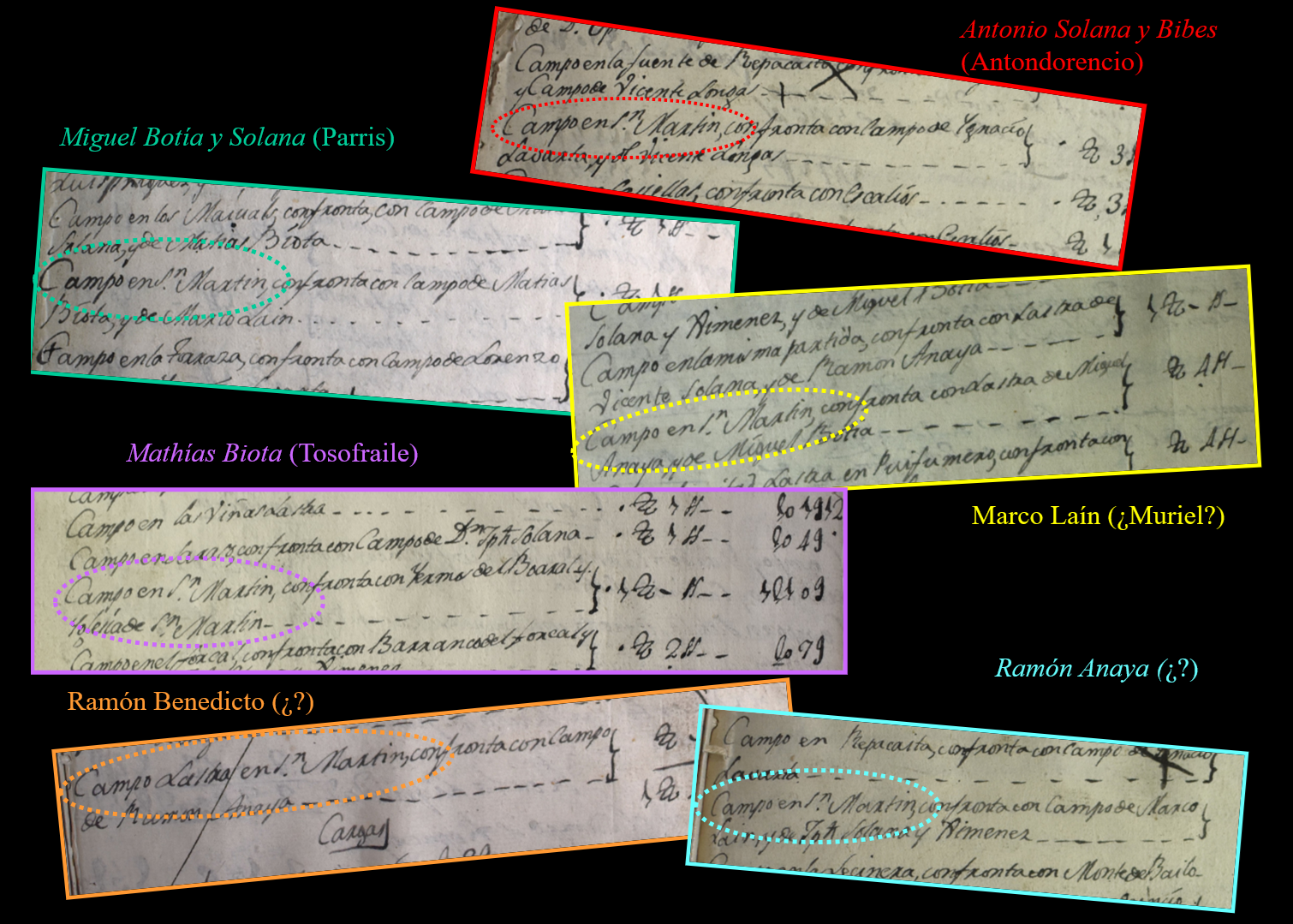

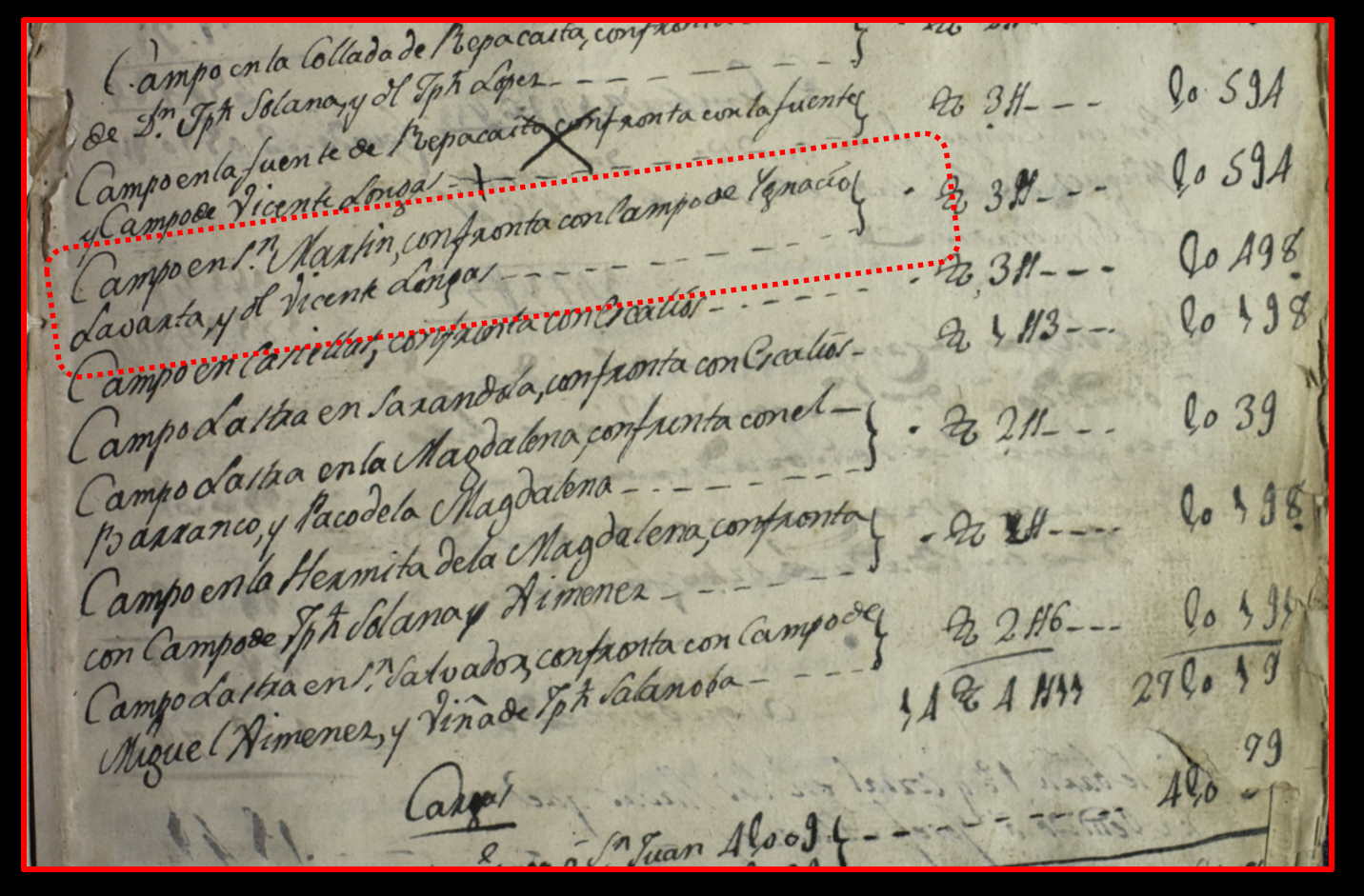

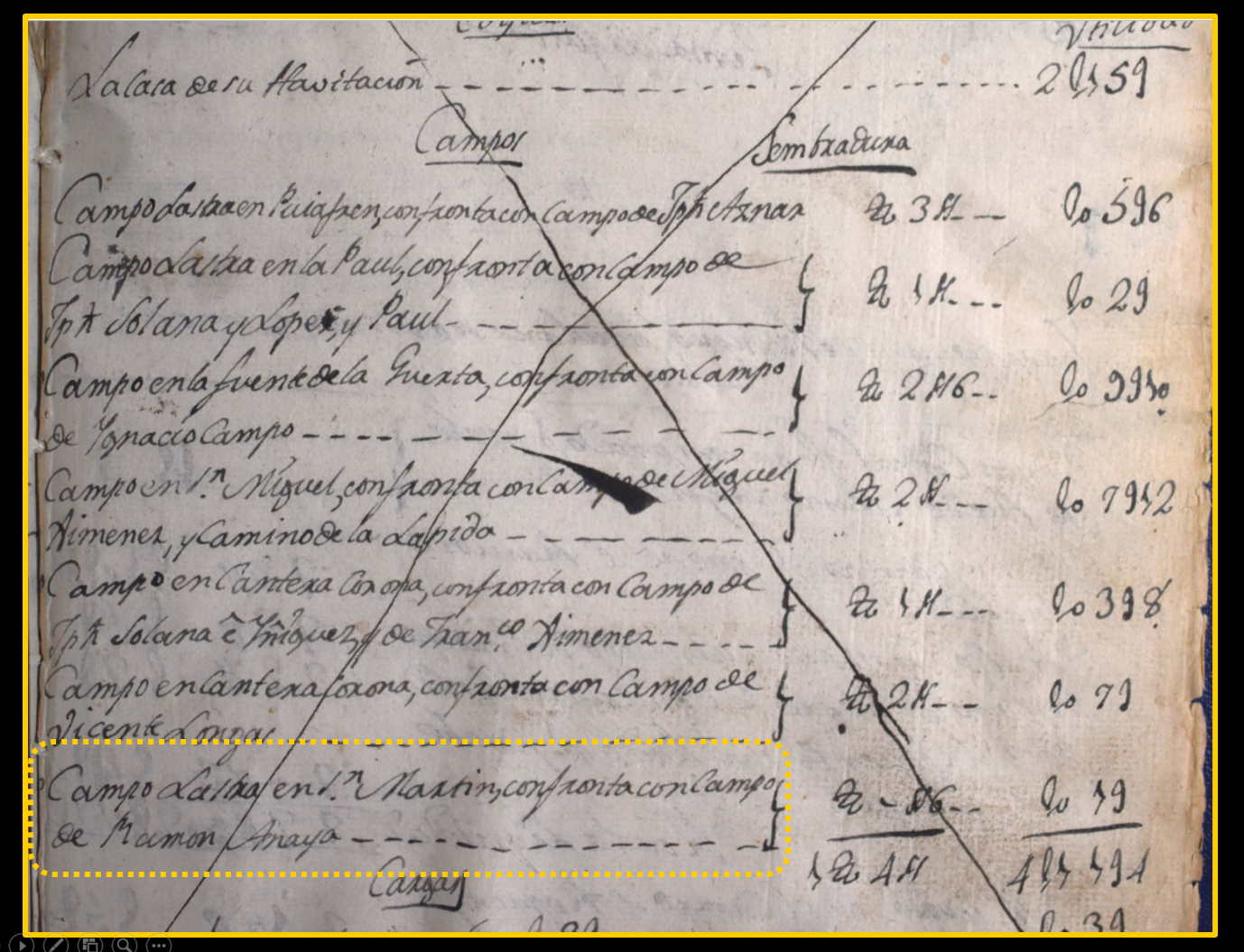

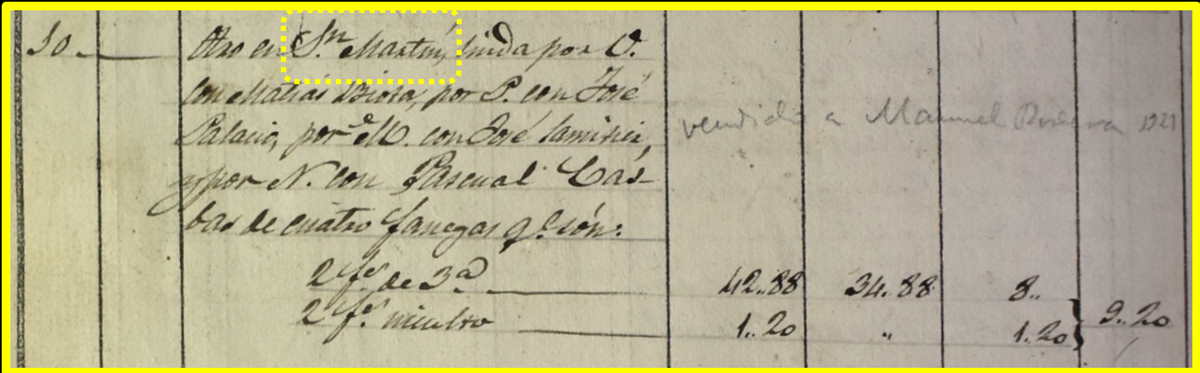

- Catastro de 1802 (Doc. nº 5)

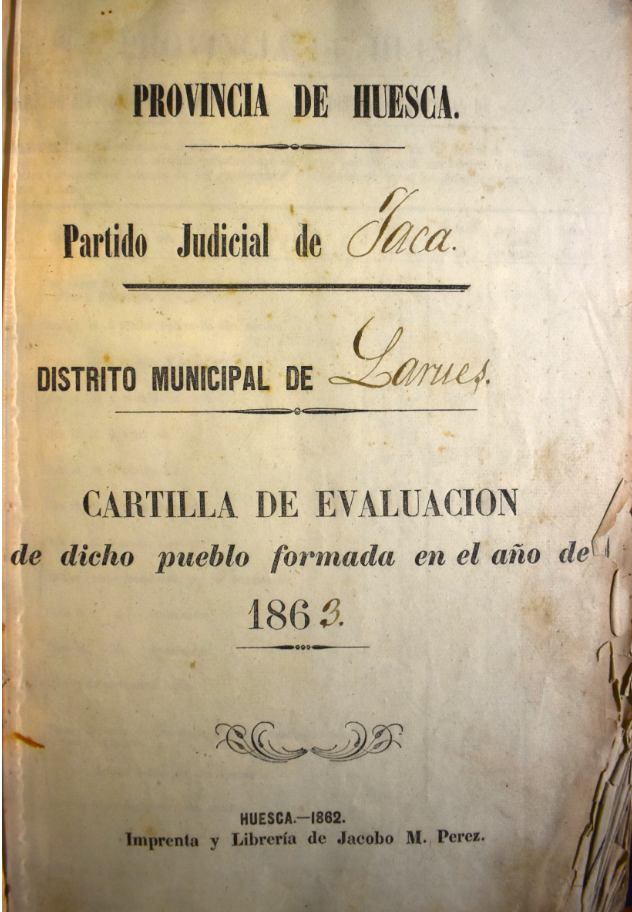

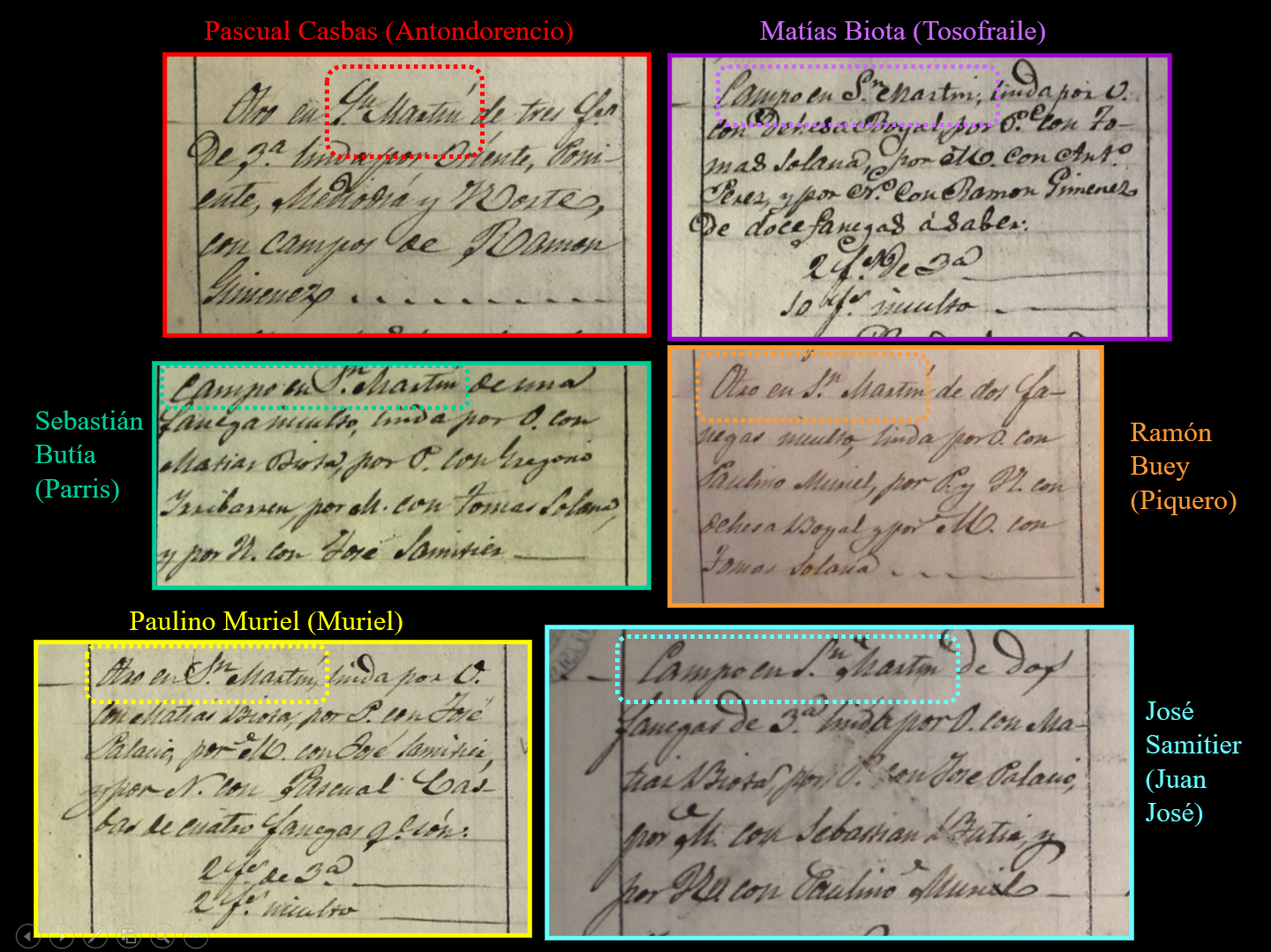

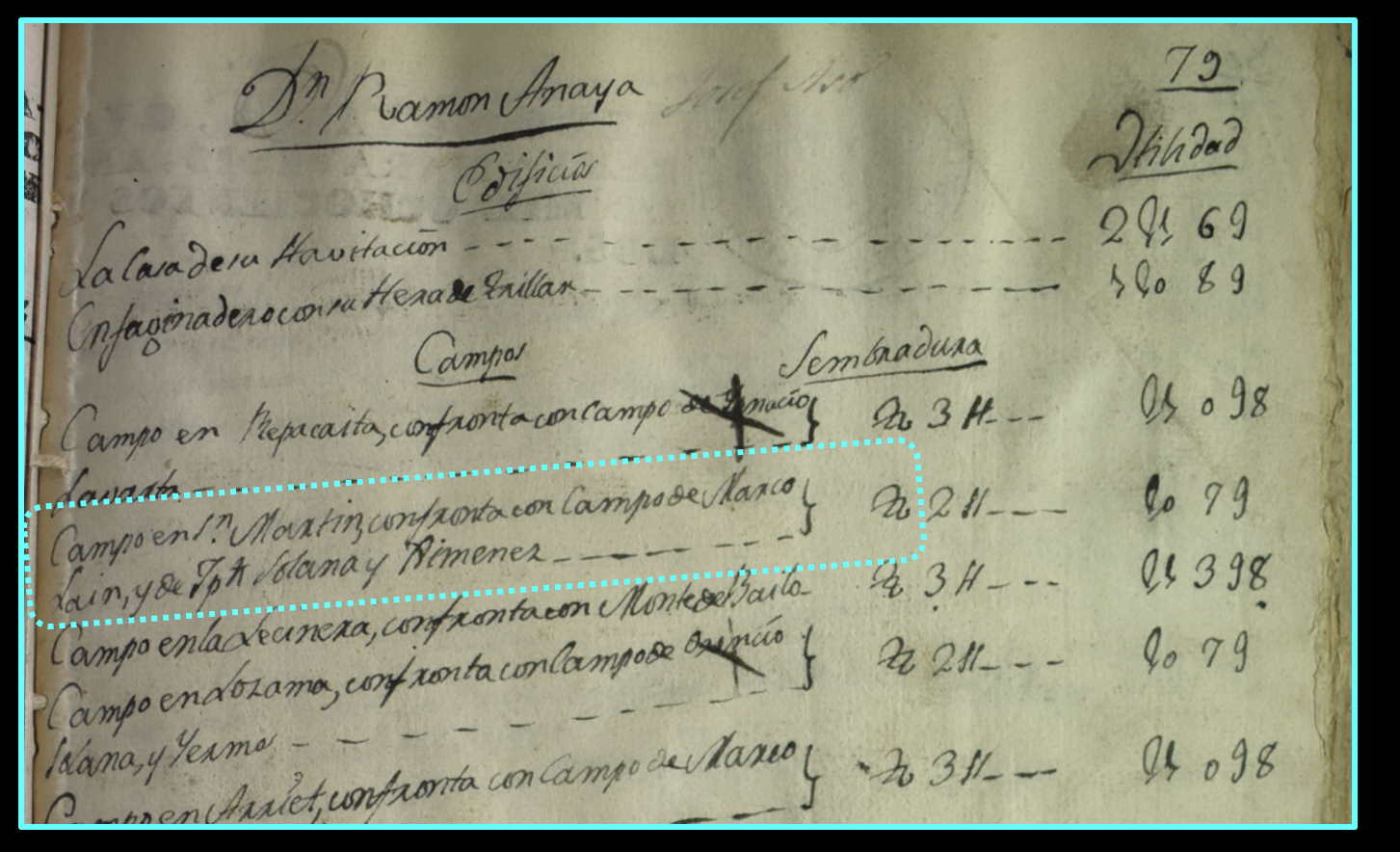

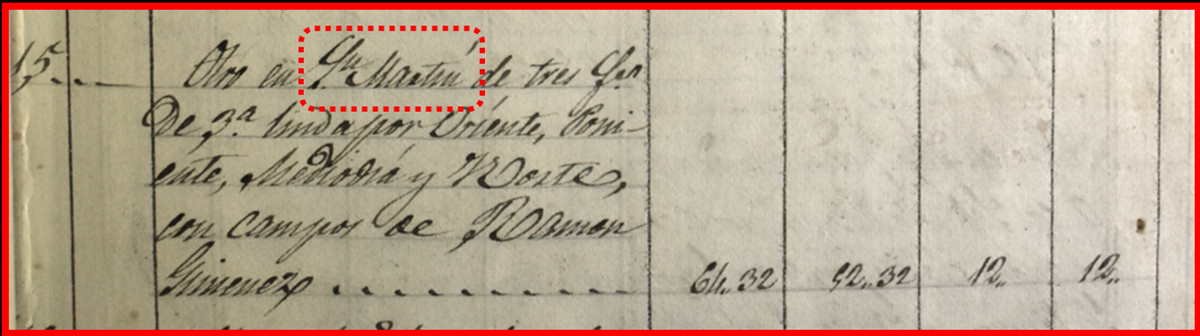

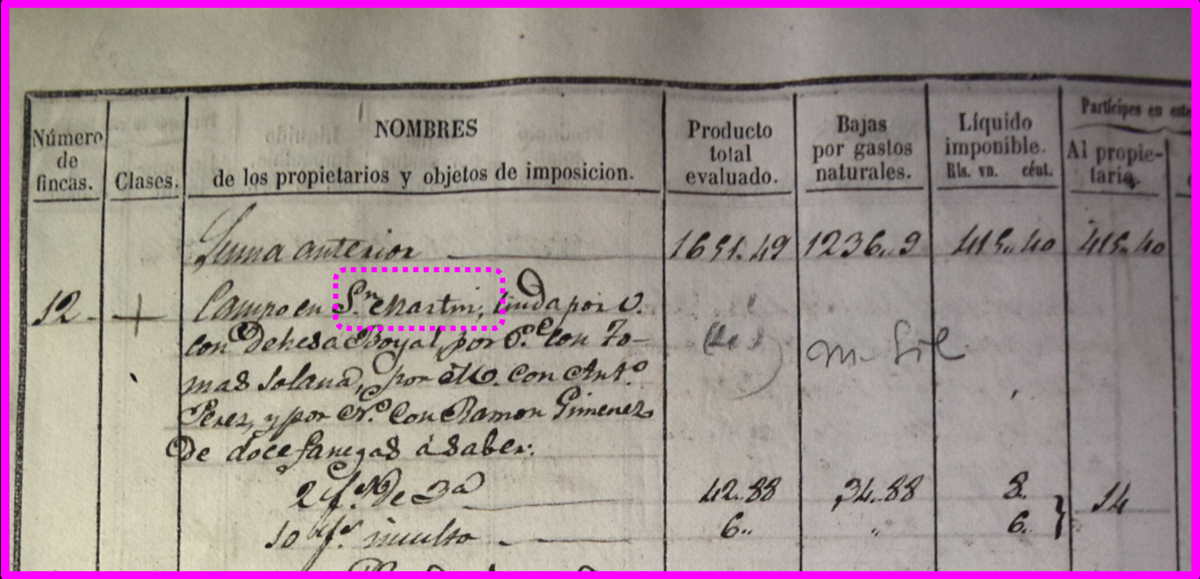

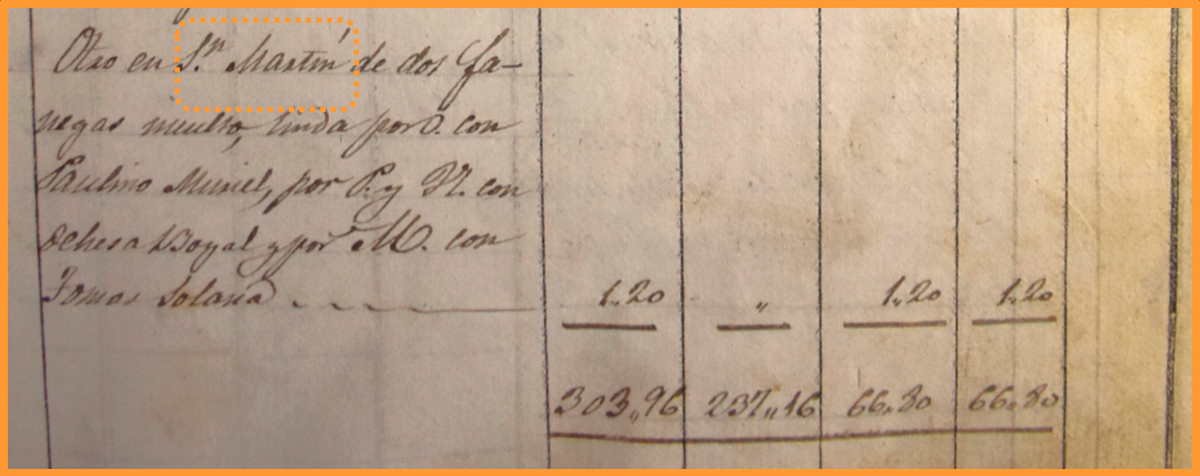

- Amillaramiento de 1862-1863 (Doc. nº 6)

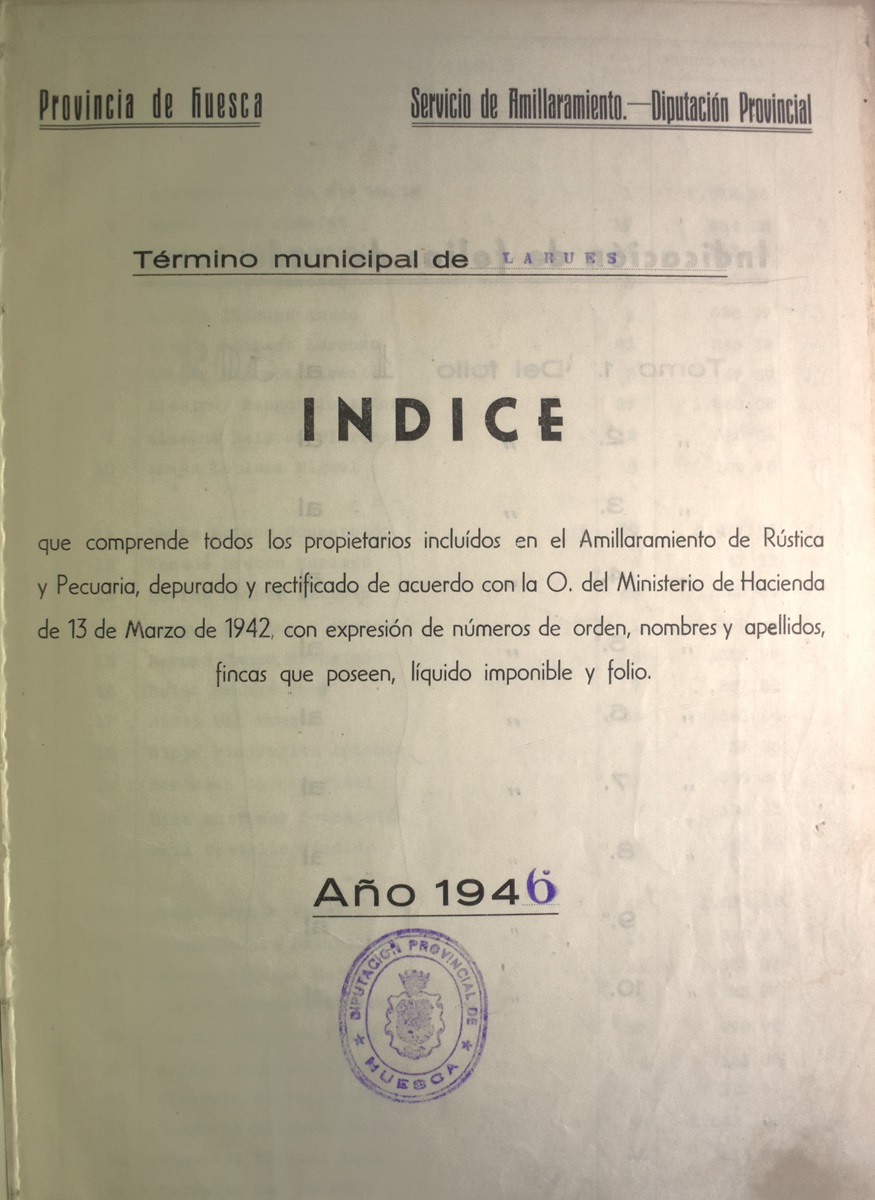

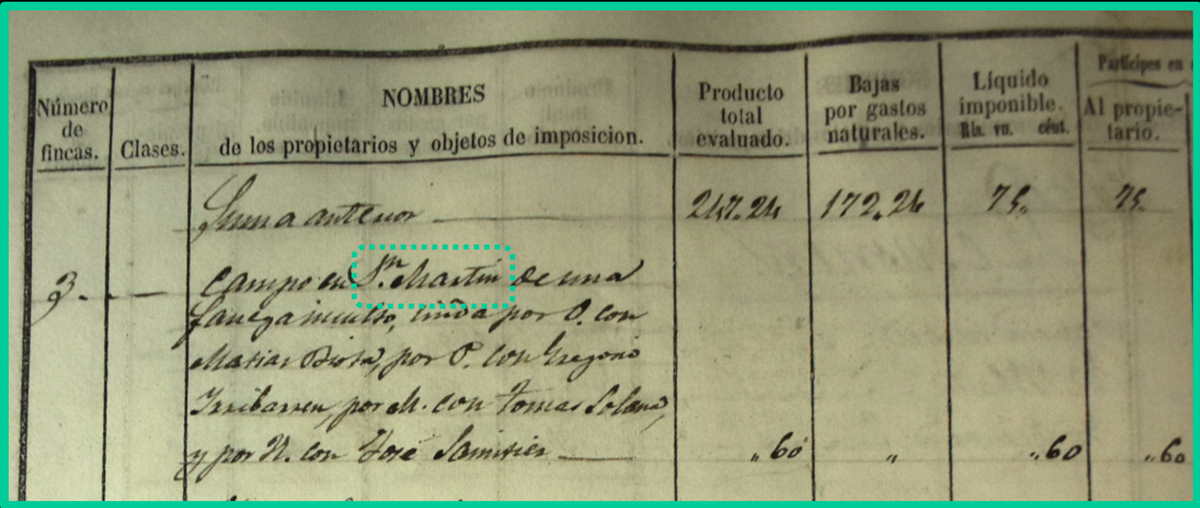

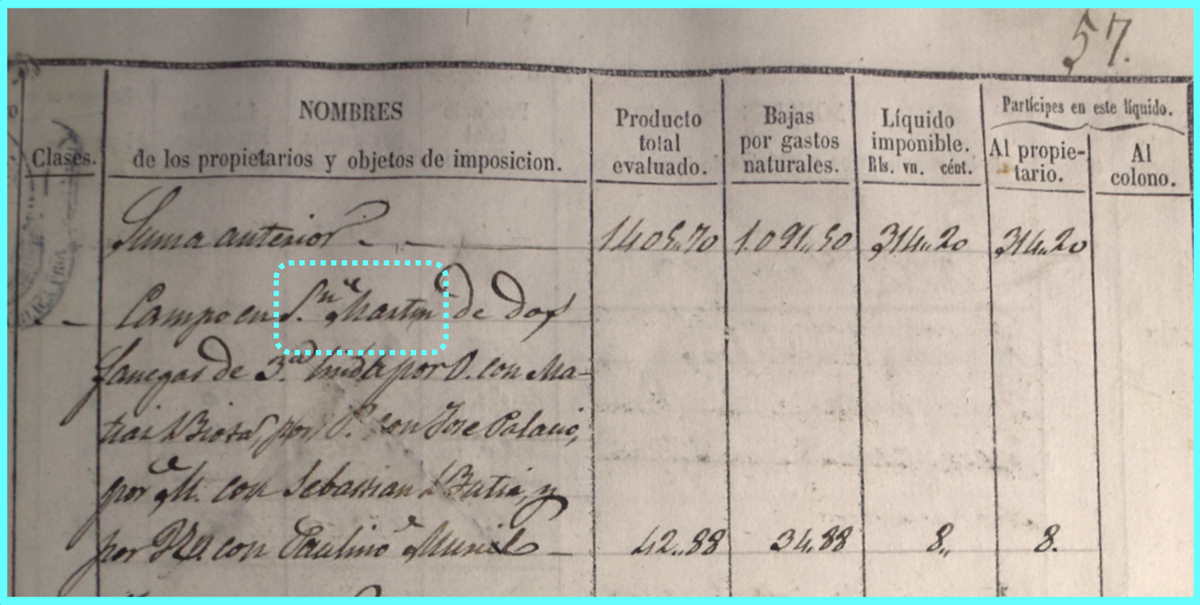

- Amillaramiento de 1946 (Doc. nº 12)

Catastros y amillaramientos antiguos

Estos documentos proceden del Archivo de Larués. Los dos primeros se custodian en Bailo y el último en la sede de la Entidad Local Menor de Larués. Vamos a proceder a su análisis desde lo más antiguo hasta lo más reciente:

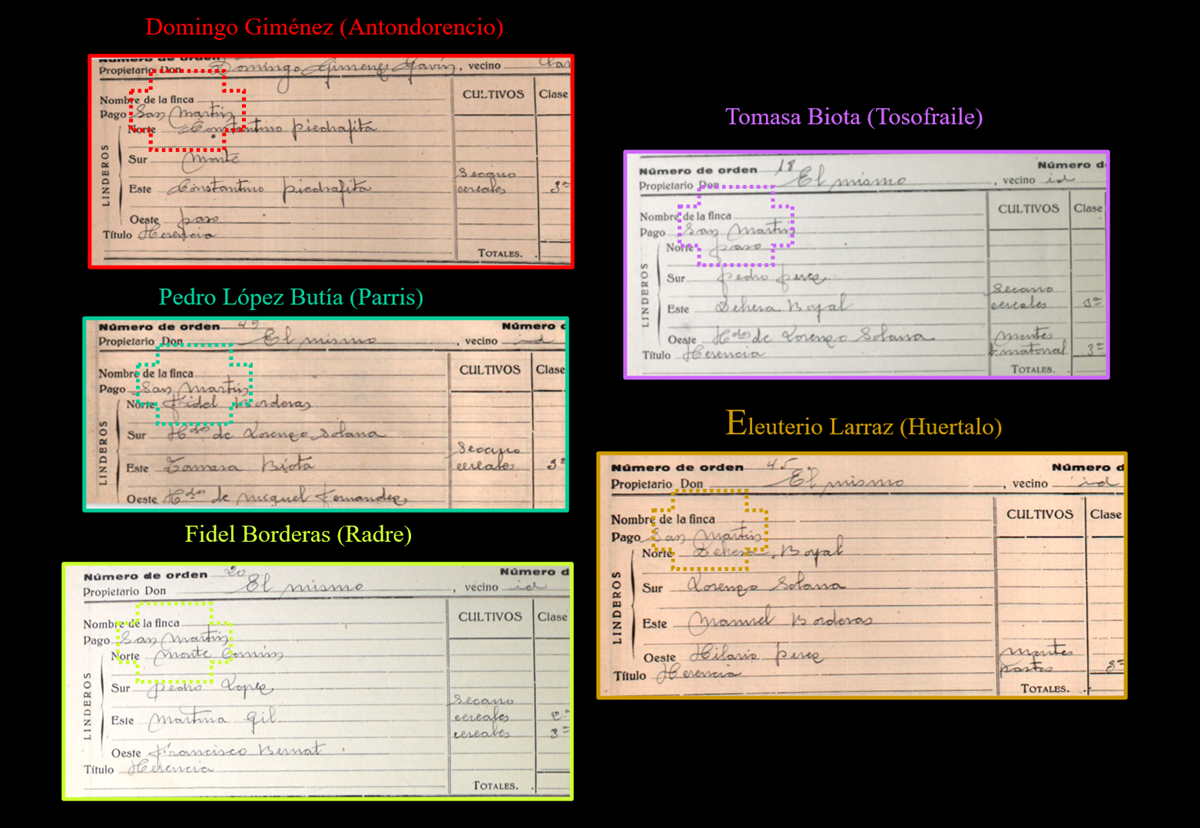

Catastro de 1802

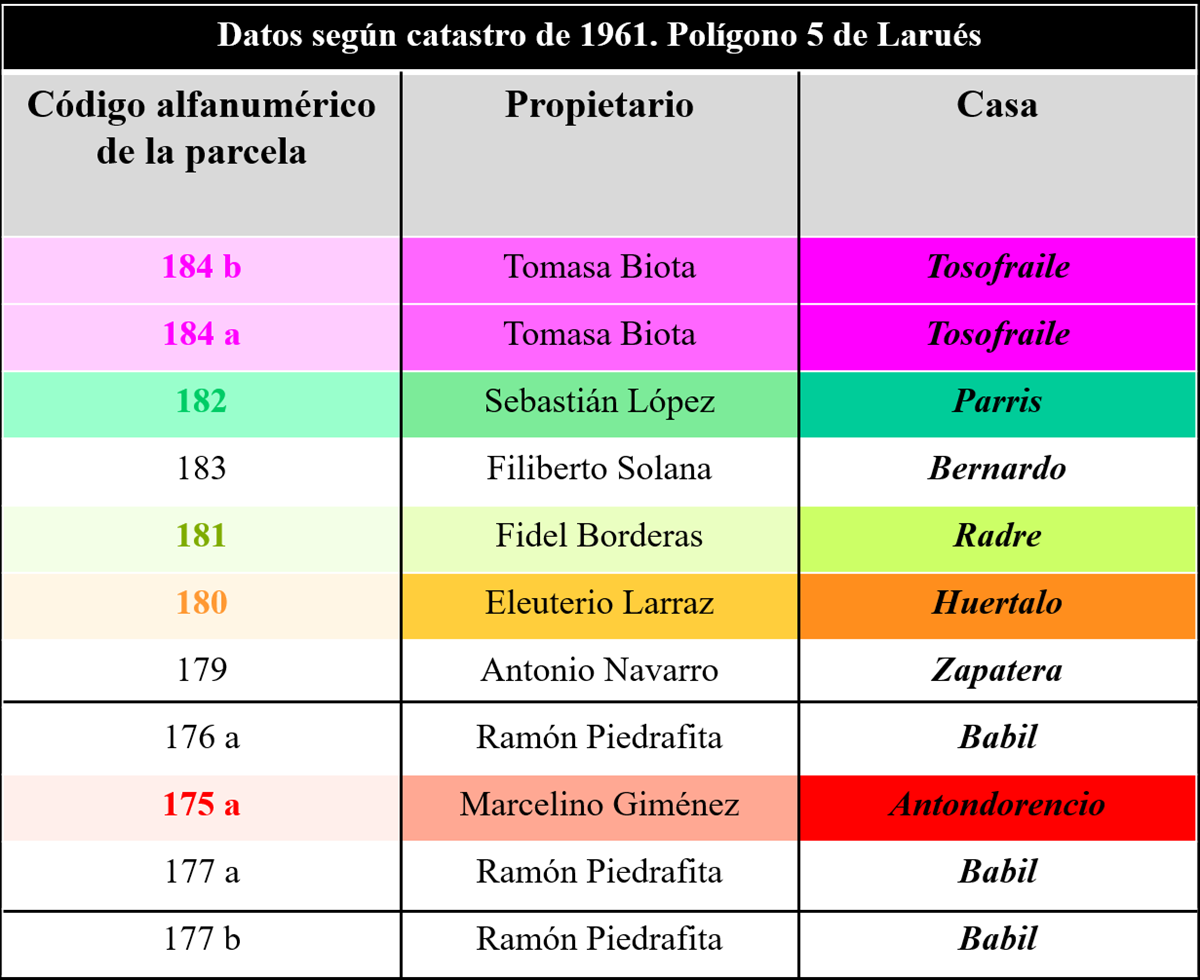

Se mencionan seis campos en San Martín. Por los nombres de los propietarios y el tamaño de las parcelas pertenecerían a las siguientes casas identificadas según su nombre más reciente: Antondorencio, Parris, ¿Muriel? y Tosofraile. No hay datos suficientes para identificar los dos que faltan. Todas ellas se califican como campos, a excepción de una que lleva la categoría de lastra.

De los seis campos, cuatro pertenecen a “hidalgos” (en cursiva) y dos al “estado llano” o “plebeyos”.

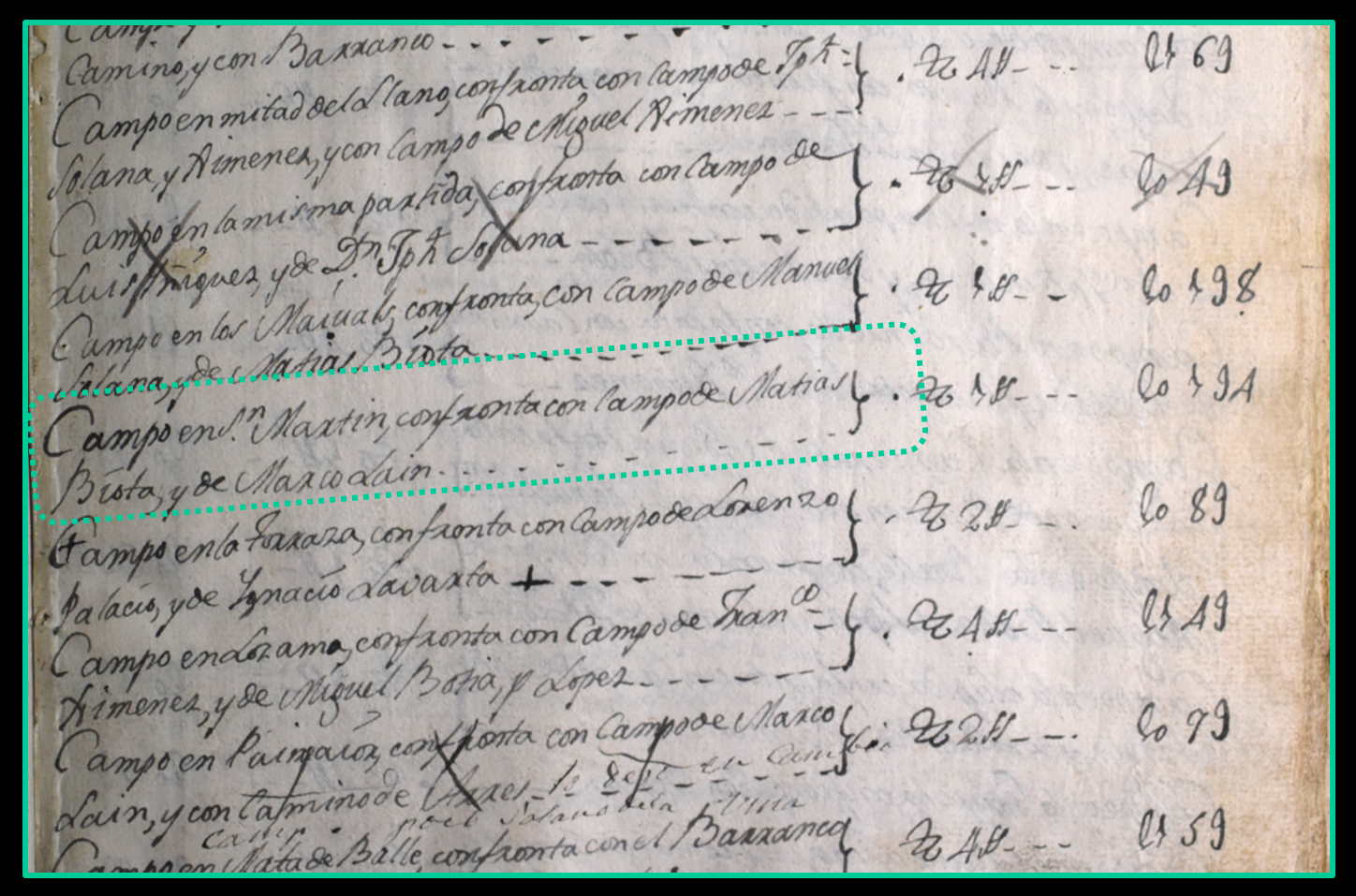

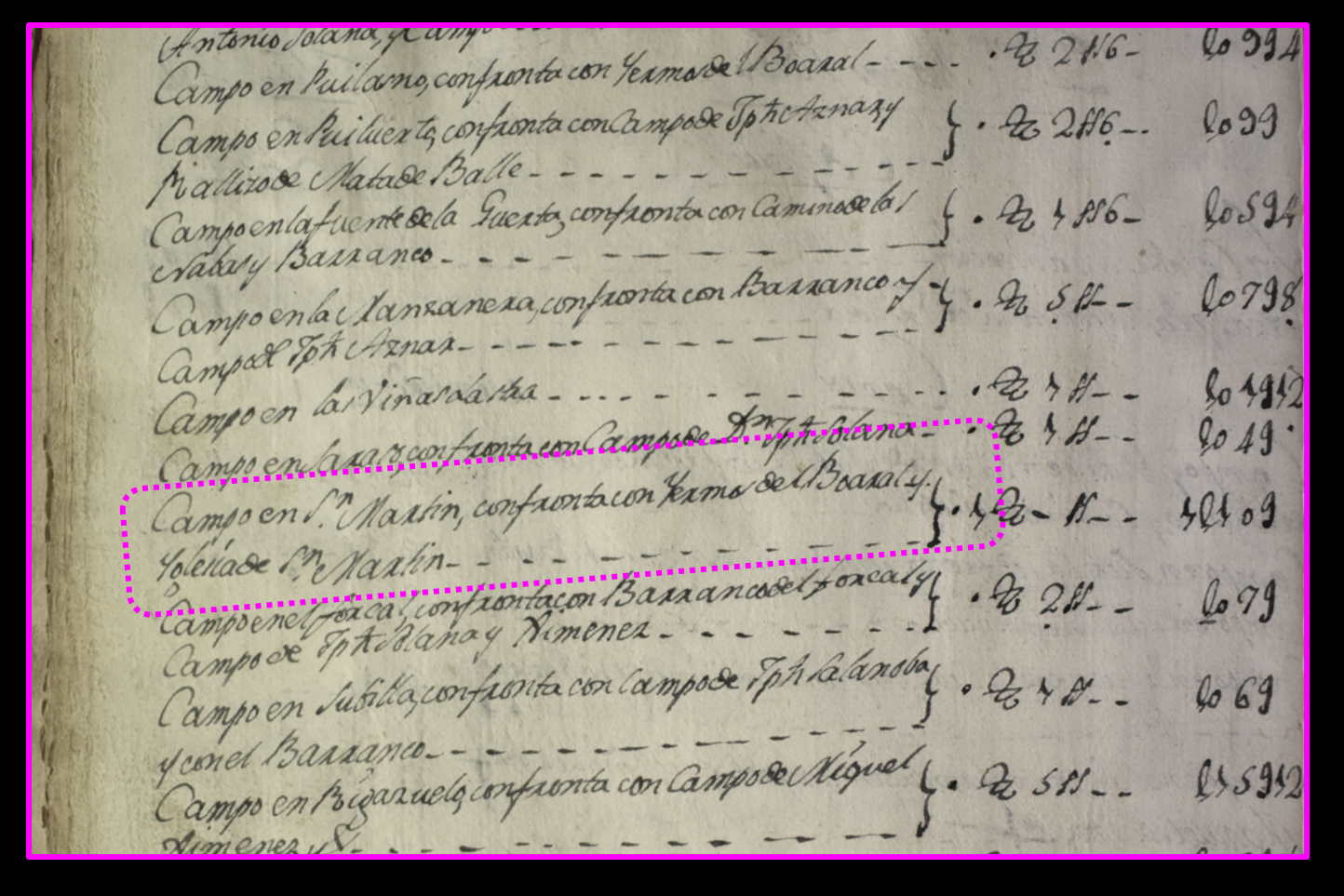

Amillaramiento de 1862/63

En este documento, 60 años más tarde, se mencionan 6 campos en San Martín, pertenecientes, por el nombre de los propietarios, a las siguientes casas identificadas: Antondorencio, Parris, Muriel y Tosofraile. Los dos que faltan podrían ser casa de Juan José y Piquero, pero estaría por confirmar, dado que los nombres de los propietarios llevan apellidos distintos a los que tienen los de dichas casas en la actualidad.

La superficie de todos ellos abarcaba unas 24 fanegas en total, que en su equivalencia en áreas correspondería a 168, superficie ligeramente inferior a la presentada en el amillaramiento siguiente.

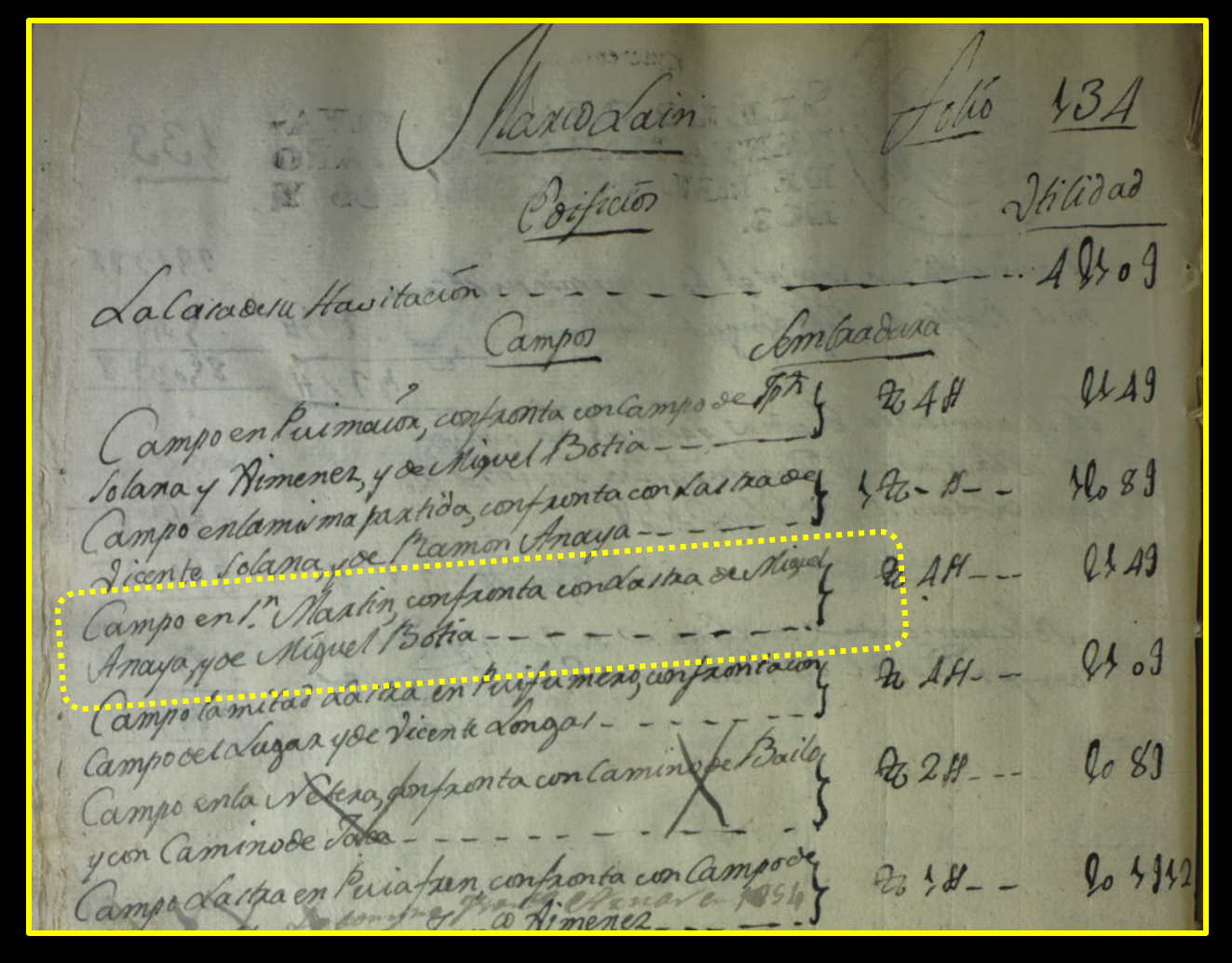

Amillaramiento de 1946

Se mencionan ahora 5 campos en San Martín, pertenecientes, por el nombre de los propietarios, a las siguientes casas identificadas: Antondorencio, Huertalo, Radre, Parris y Tosofraile. La superficie de todos ellos abarcaba 188’65 áreas. Se destinaban al cultivo de cereales de secano, en tierra de baja calidad (calificada como de 2ª o 3ª), a pasto y a monte.

Conclusiones sobre los catastros y amillaramientos

En el transcurso de los años se aprecia una clara continuidad en la posesión en cuatro ejemplos, correspondientes a las siguientes casas: Antondorencio, Parris, Muriel y Tosofraile. En las restantes se observan cambios de manos por compraventa y unificación de parcelas. Los nombres de las casas que mencionamos son los que utilizamos actualmente para referirnos a nuestros vecinos. En el pasado, en muchos casos, por permutas, refundiciones y cambios de mano por distintos motivos, probablemente el nombre de la casa sería distinto.

La extensión, ubicación e, incluso, el tipo de tierra, se mantienen también. Lo mismo ocurre con la parcelación, que oscila entre 5 ó 6 campos, según los distintos documentos.

Ignoramos si la extensión del conjunto de campos, que no llegan en total a las dos hectáreas, correspondería a los “dominios” territoriales de nuestro monasterio de San Martín de Saraso. O tal vez, simplemente, esta superficie equivaliese a las instalaciones destinadas a la iglesia, habitación, graneros, establos, y demás dependencias, teniendo a su alrededor un anillo de tierras para el pasto y cultivo.

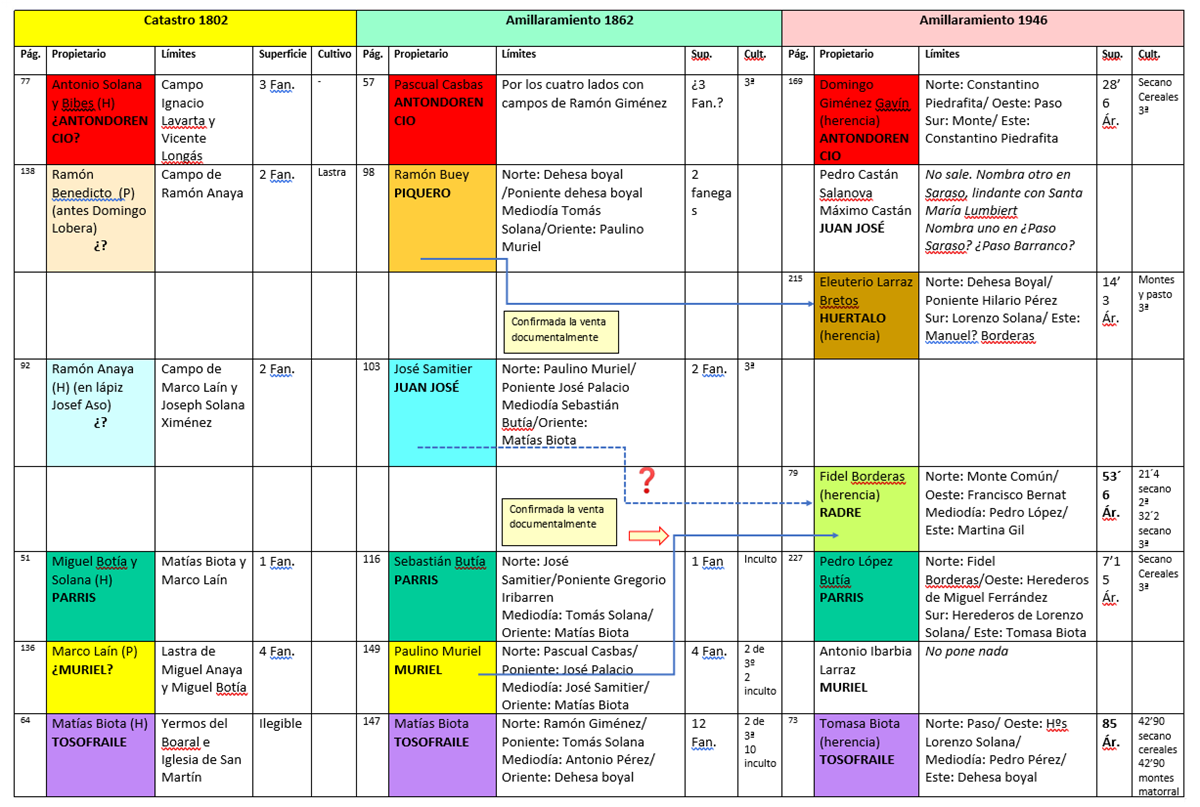

Los documentos también nos proporcionan más datos que refuerzan la toponimia de San Martín en la zona, como la existencia de un barranco denominado de San Martín, tal como se aprecia en este ejemplo de parcela del amillaramiento de 1862, correspondiente al propietario Paulino Muriel:

En los actuales mapas topográficos no hemos visto referencia a ningún barranco con dicho nombre, habiéndose perdido así el hidrónimo.

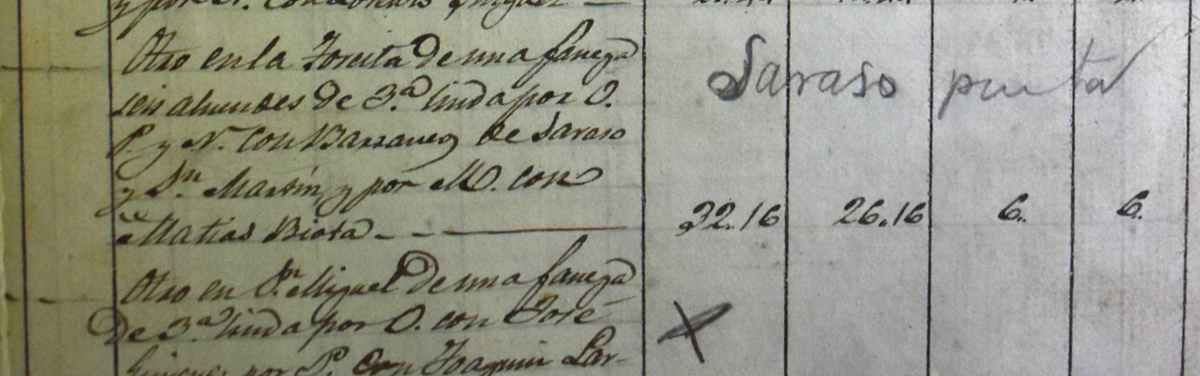

La Iglesia de San Martín

El Catastro de 1802, además de proporcionarnos los nombres de los propietarios que tenían campos en San Martín, nos reservaba una sorpresa. Al analizar uno de ellos, el correspondiente a Mathías Biota de casa de Tosofraile, entre sus lindes se cita “la iglesia de San Martín”.

Resulta curiosa la utilización de este término. Si hubo allí alguna construcción religiosa, parece más propio que se la denominara “ermita”, como así se hace en el mismo documento en otros casos (ermitas de la Magdalena, de San Salvador, en Las Viñas, de Santiago y de San Jaime). Conocemos un documento anterior, de 1615, procedente del Archivo Parroquial de Larués, en el que se mencionan en el pueblo cuatro ermitas “vivas”, es decir, en las que todavía se realizaba culto. Entre ellas no figura “San Martín”.

¿En qué condiciones se encontraba la “Iglesia de San Martín” en 1802 para que todavía se la denominara así? Si en 1615 no estaba habilitada para el culto, todavía menos dos siglos más tarde. Suponemos que se encontraría en ruinas, pero conservando todavía su “status” de edificio de origen religioso.

Sabemos, como queda confirmado por los catastros diversos, que casa de Tosofraile poseyó un corral en San Martín, precisamente junto a su propio campo en esta partida.

Todo parece indicar que dicho corral es el heredero, directo o indirecto, de la “iglesia” de San Martín. En algún momento, dado el estado ruinoso de la «iglesia», se procedería a su desacralización, y con los materiales que habrían sobrevivido se construiría el corral, o se reutilizaría el edificio preexistente para darle un nuevo uso.

El corral se encontraba junto al camino de Saraso, limitando con la finca ya mencionada del mismo propietario. Resulta curioso observar que en toda la zona de Saraso no hay otro corral que ese. Su recuerdo se va perdiendo, y sólo los más mayores del lugar lo rememoran.

El corral de San Martín

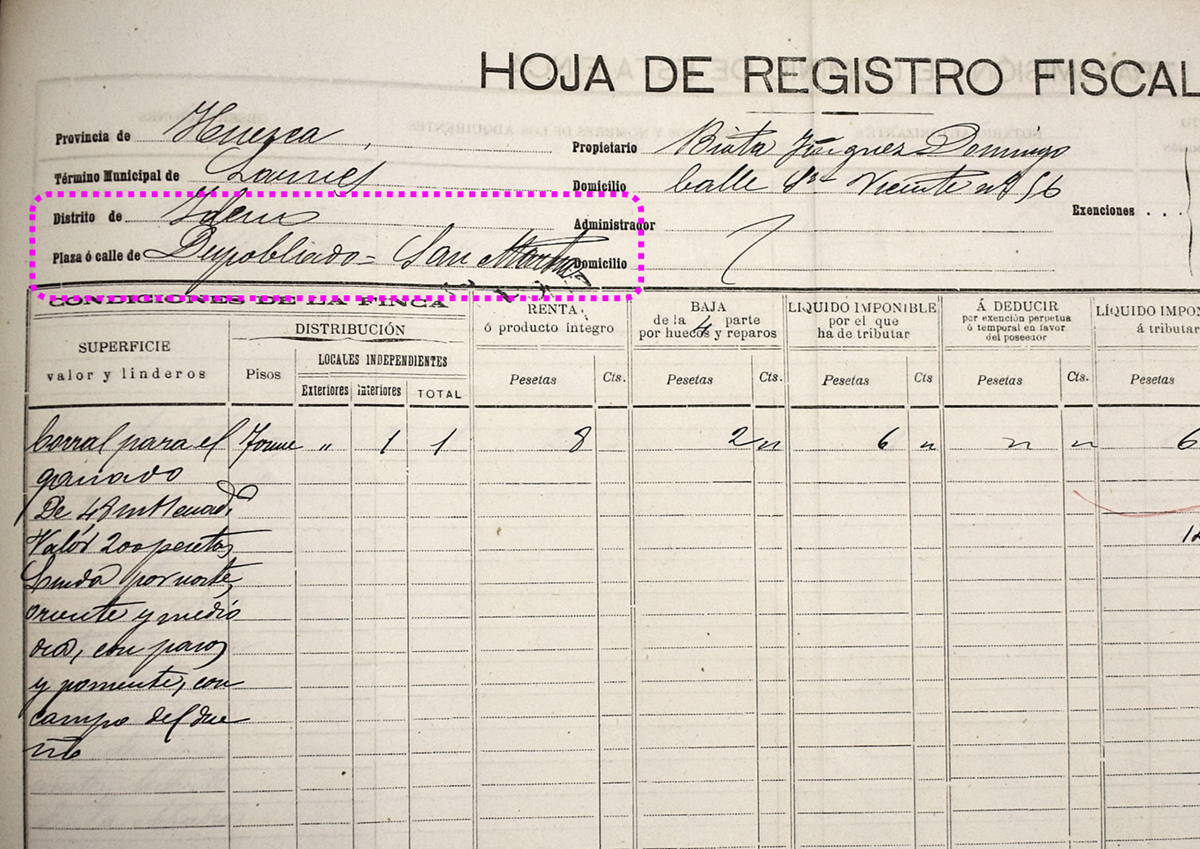

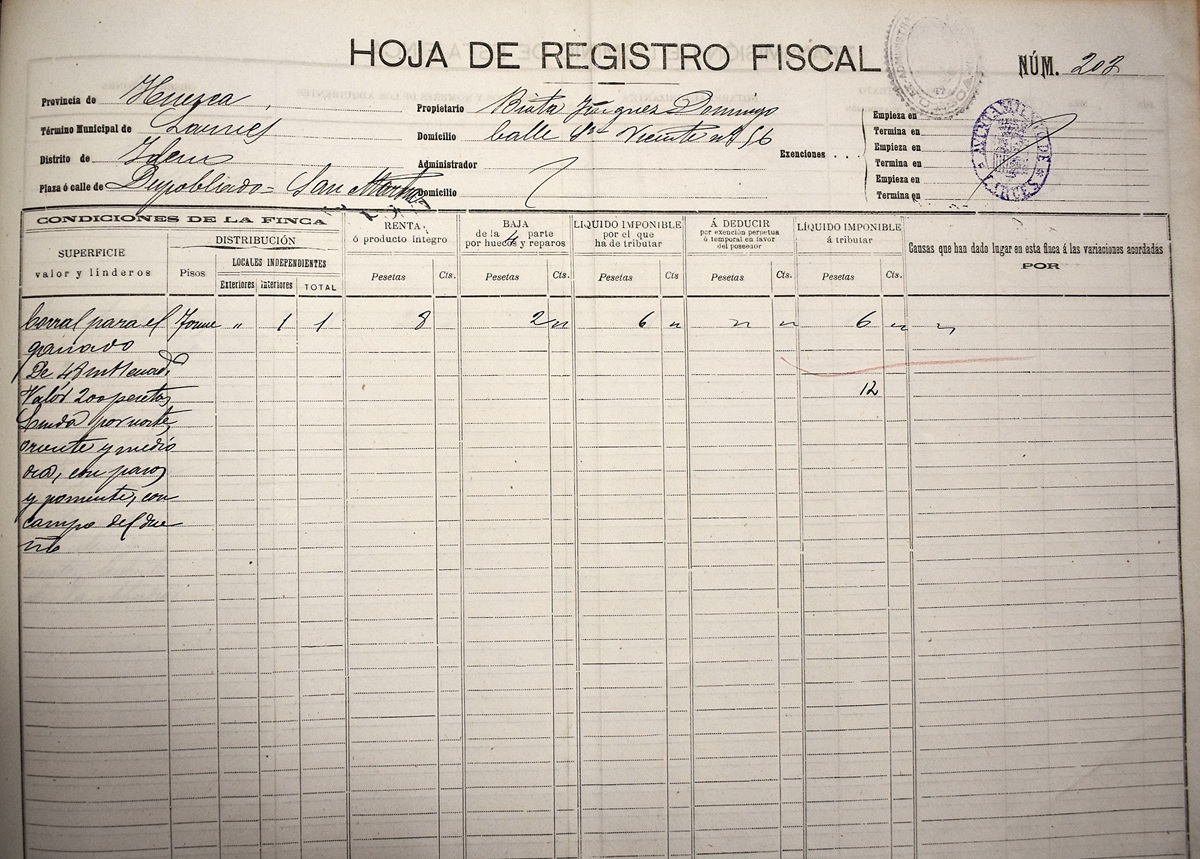

La primera referencia de la que disponemos es de 1906, procedente del Registro Fiscal de Edificios y Solares, documento que se encuentra en el Archivo Histórico Provincial de Huesca (Doc. nº 4). En ese momento aparece como propietario del corral Domingo Biota, y está valorado en 200 pesetas. Se supone que está en uso, y se destina para el ganado.

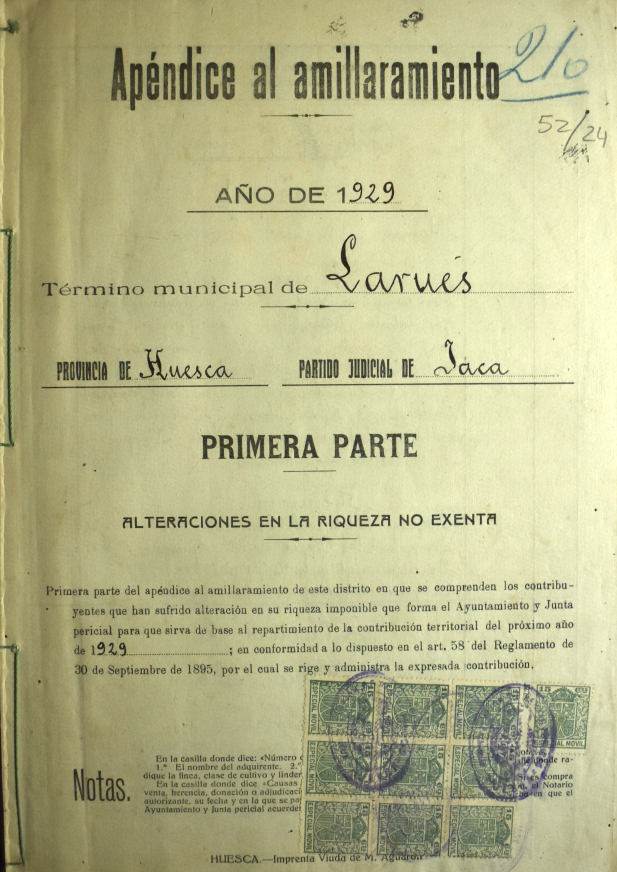

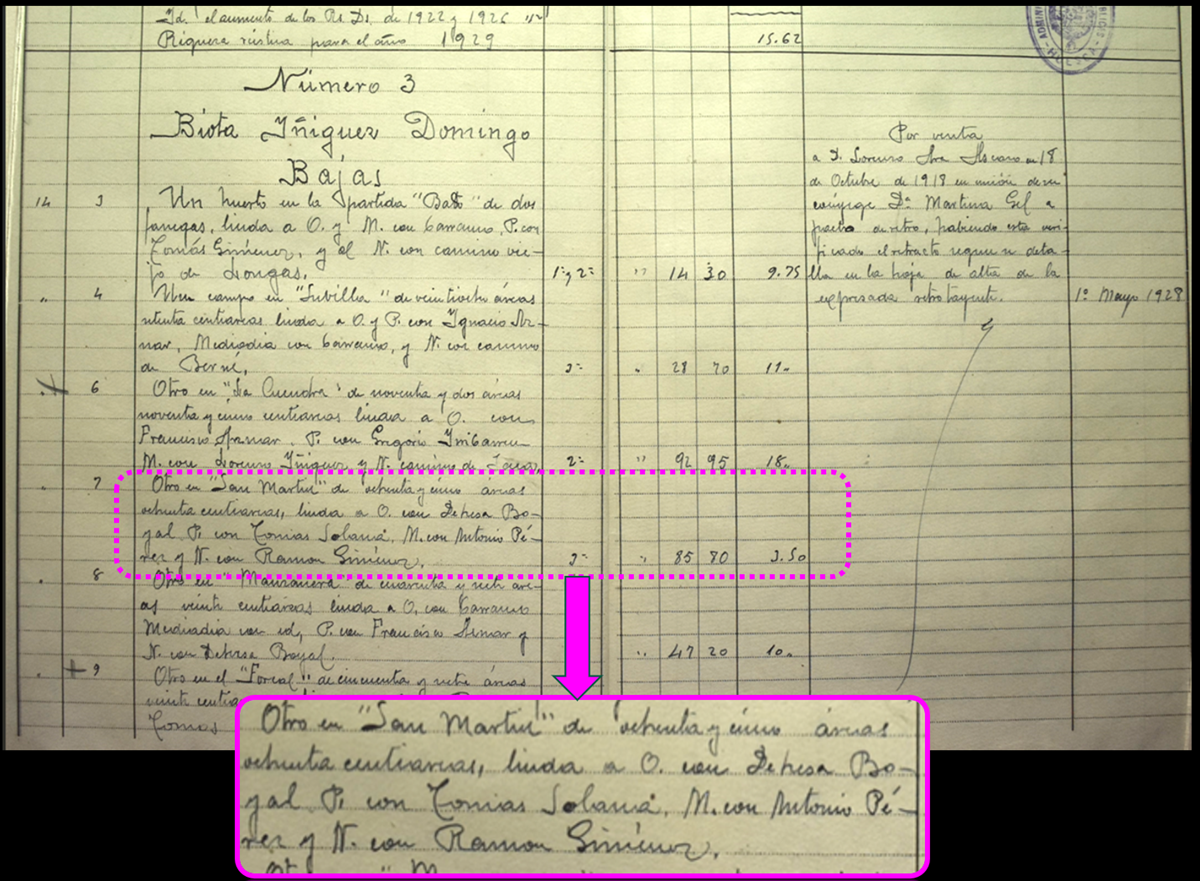

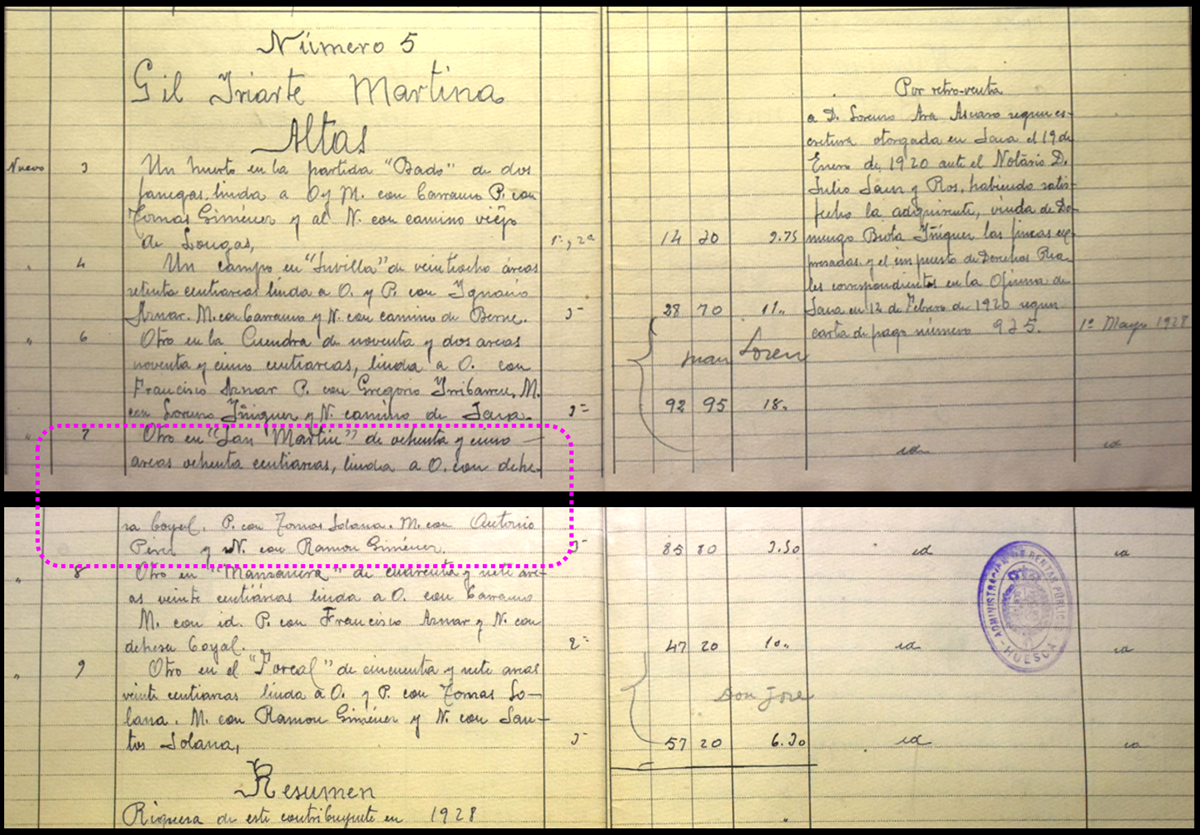

Domingo Biota y su esposa Martina Gil debieron pasar dificultades económicas, y en 1918 vendieron varios campos a Lorenzo Ara Ascaso, a “pacto de retro”, es decir, con derecho a recomprarlos por el mismo precio, si la situación económica mejoraba. Entre dichos campos se encontraba el de San Martín, pero en el documento consultado no se hace referencia al corral. Estos cambios aparecen registrados a posteriori, en el Apéndice al amillaramiento de 1929 (Doc. nº 7).

Dos años más tarde, en 1920, Martina Gil, estando ya viuda, recupera dichos campos, comprándolos de nuevo.

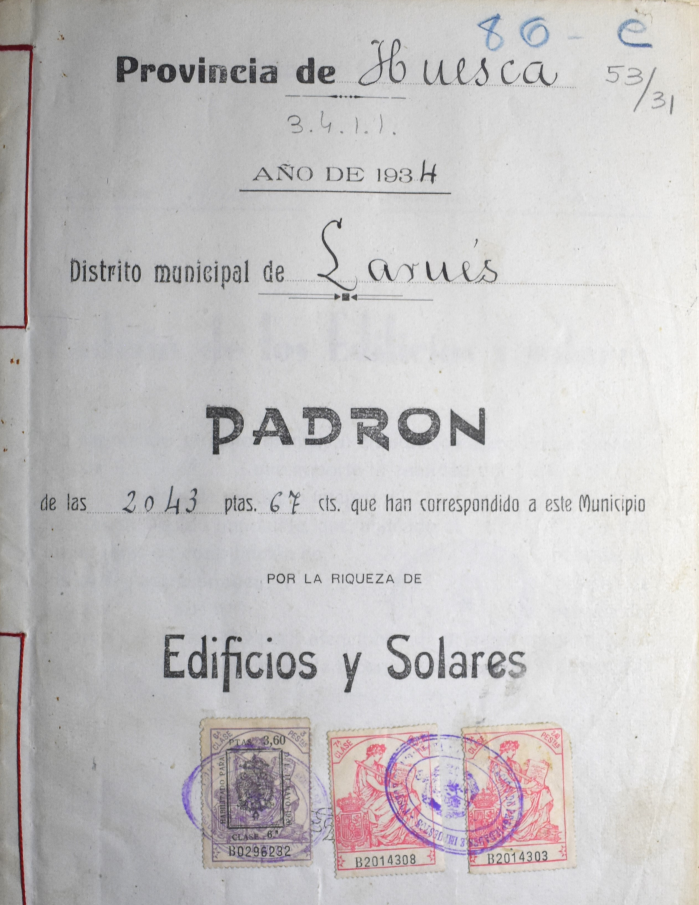

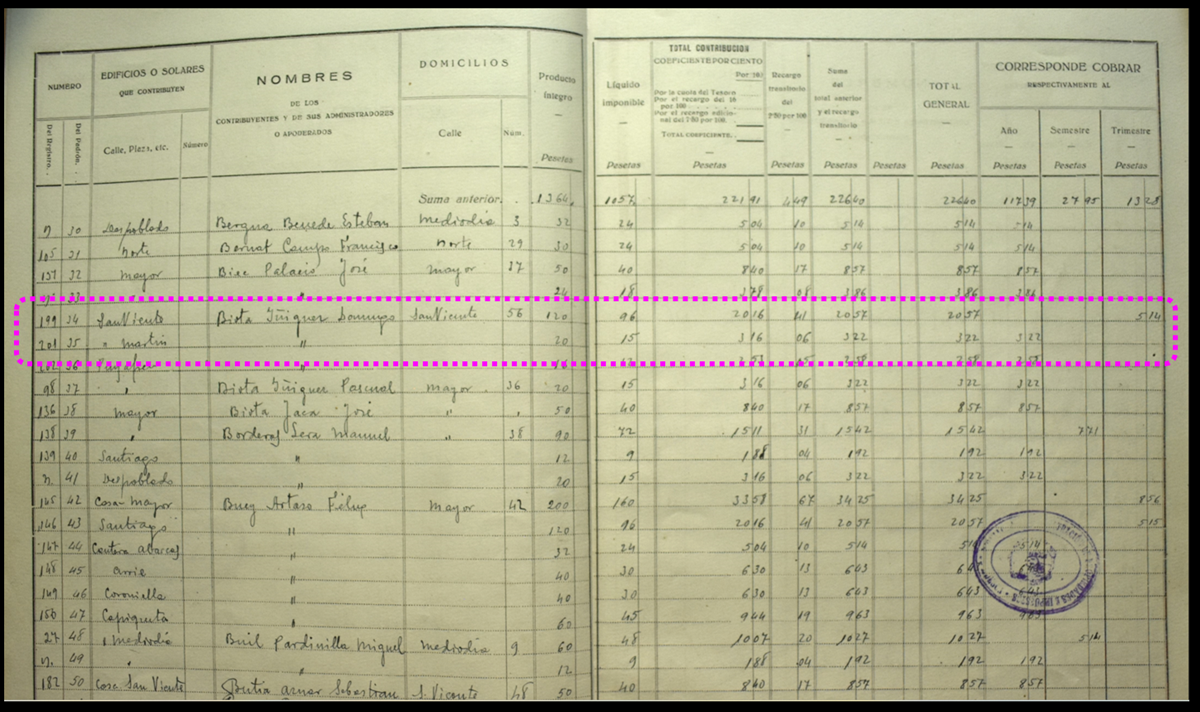

En los años siguientes, el corral aparece en distintos documentos tributando, como en el Padrón de Edificios y Solares de 1934 (Doc. nº 8), por lo que se deduce que permanecería en uso.

Domingo Biota y Martina Gil tuvieron varios hijos varones, pero ninguno de ellos, por diversos motivos, heredaría la hacienda. Ésta pasa a manos de la hija, Tomasa Biota, mujer que actuaba como ayudante de “comadrona” en el pueblo. Ésta casó con Máximo Artal Castillo, de profesión “practicante de cirugía”.

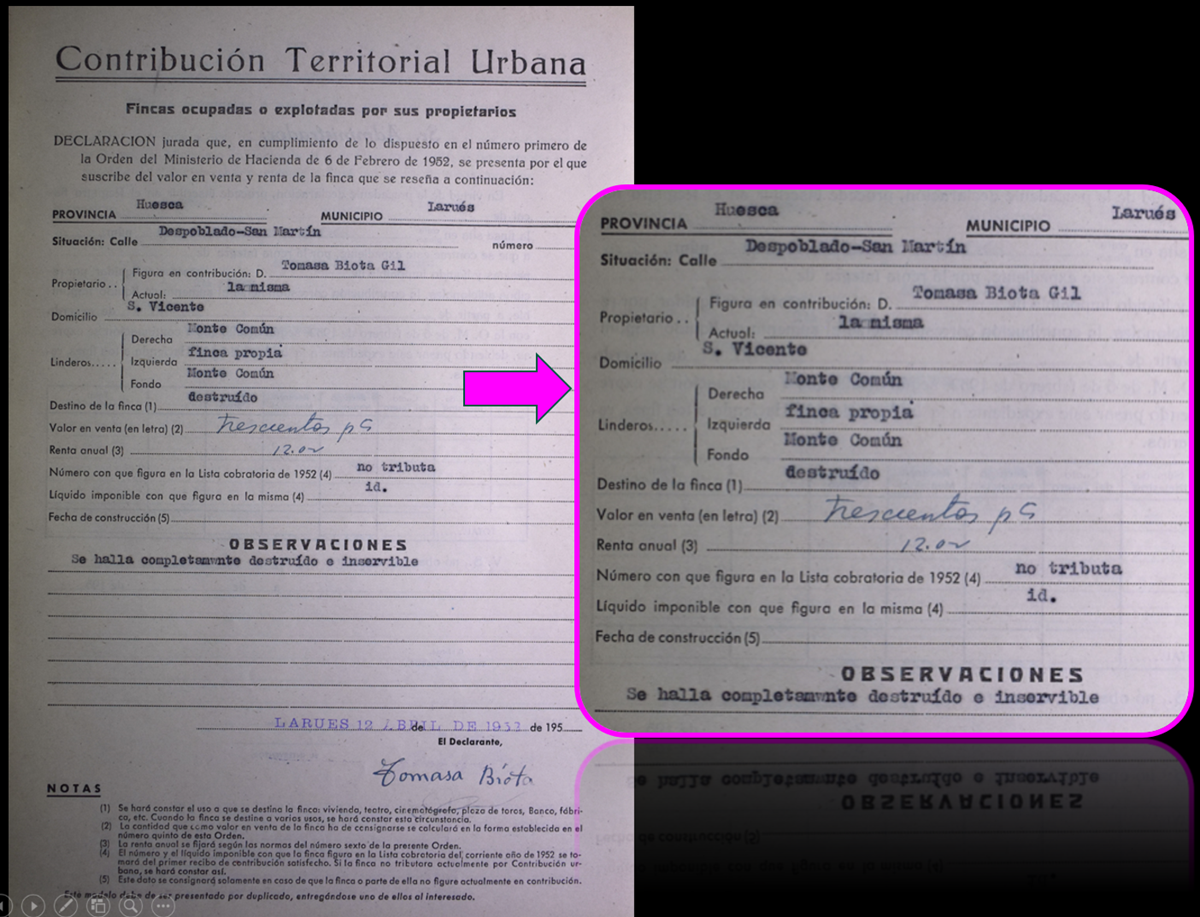

Sus inquietudes y actividades laborales les alejan de la vida del campo. Así, las tierras acabarán siendo trabajadas por arrendadores. Es probable que dejaran de tener ganado, y con ello el corral ya perdió su utilidad. Sigue apareciendo en los documentos en 1947 y 1948. En 1950 ya no se le menciona como bien tributante. En 1952 figura como “destruido” (Doc. nº 9).

Todos los documentos mencionados, a excepción del de 1906, se conservan en el Archivo de Larués custodiado en Bailo.

Tomasa Biota no tuvo hijos. Dejó parte de su herencia al Asilo de los Ancianos Desamparados de Jaca, donde pasó sus últimos días.

Ubicación del monasterio

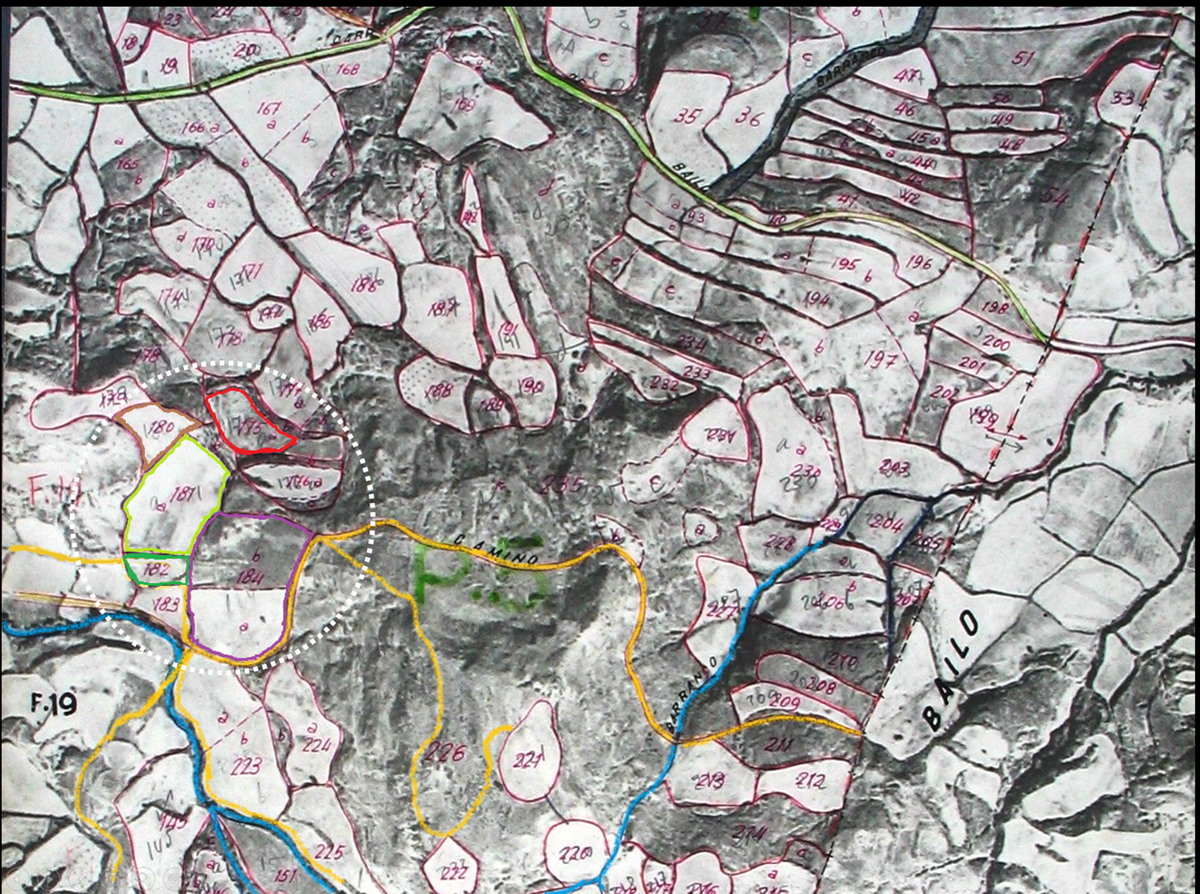

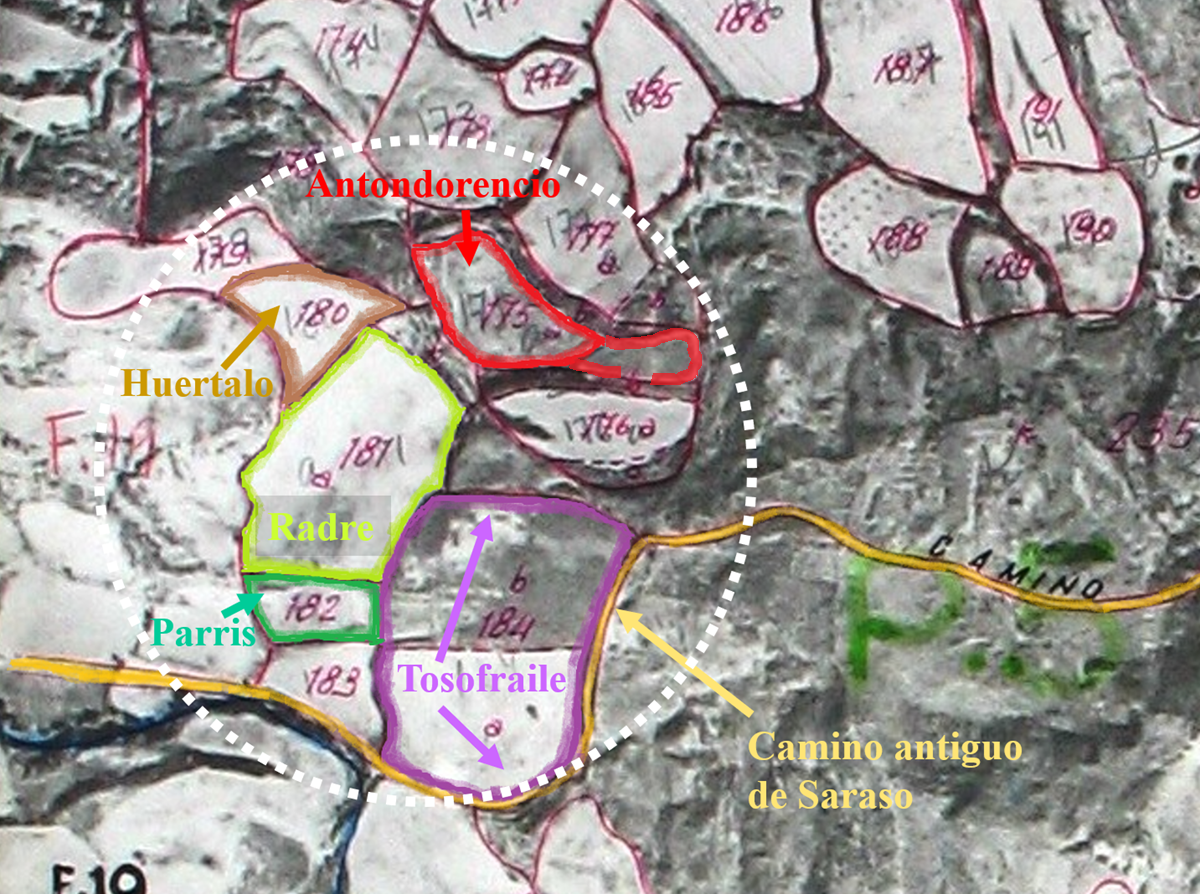

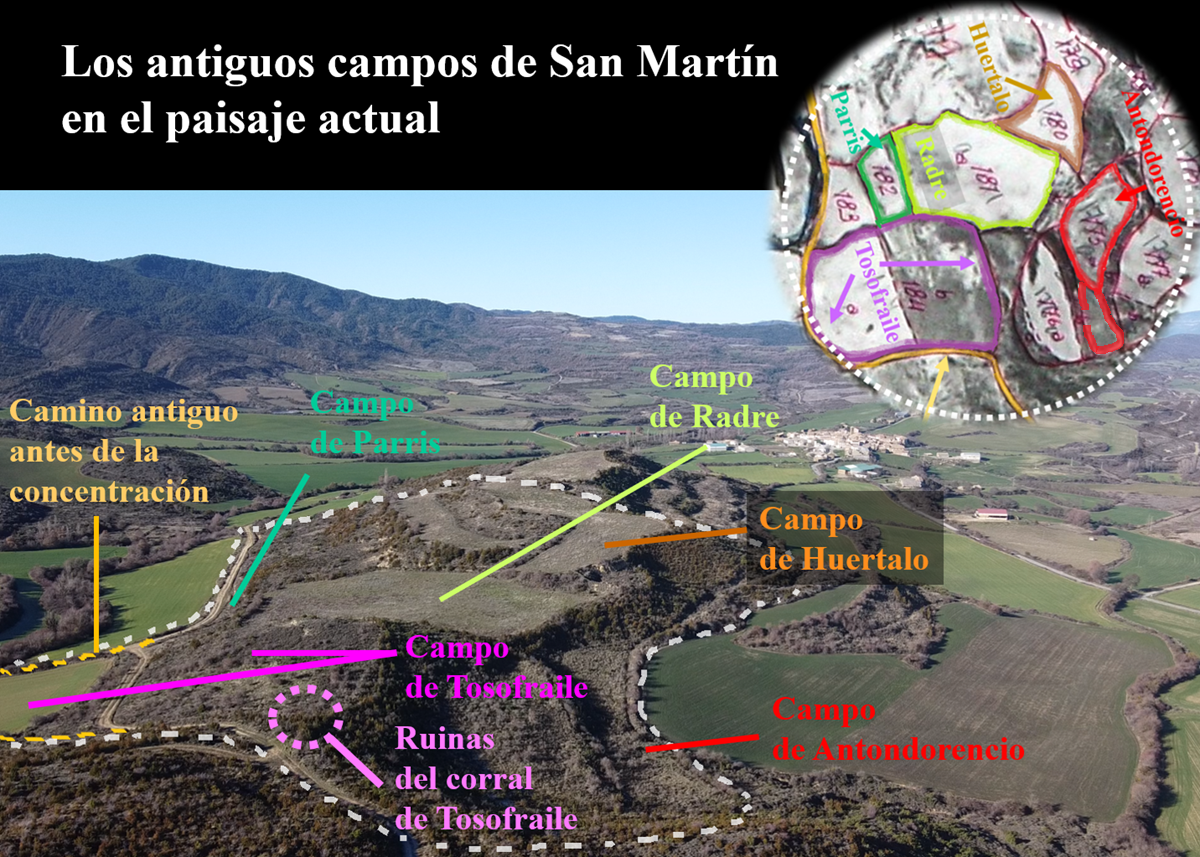

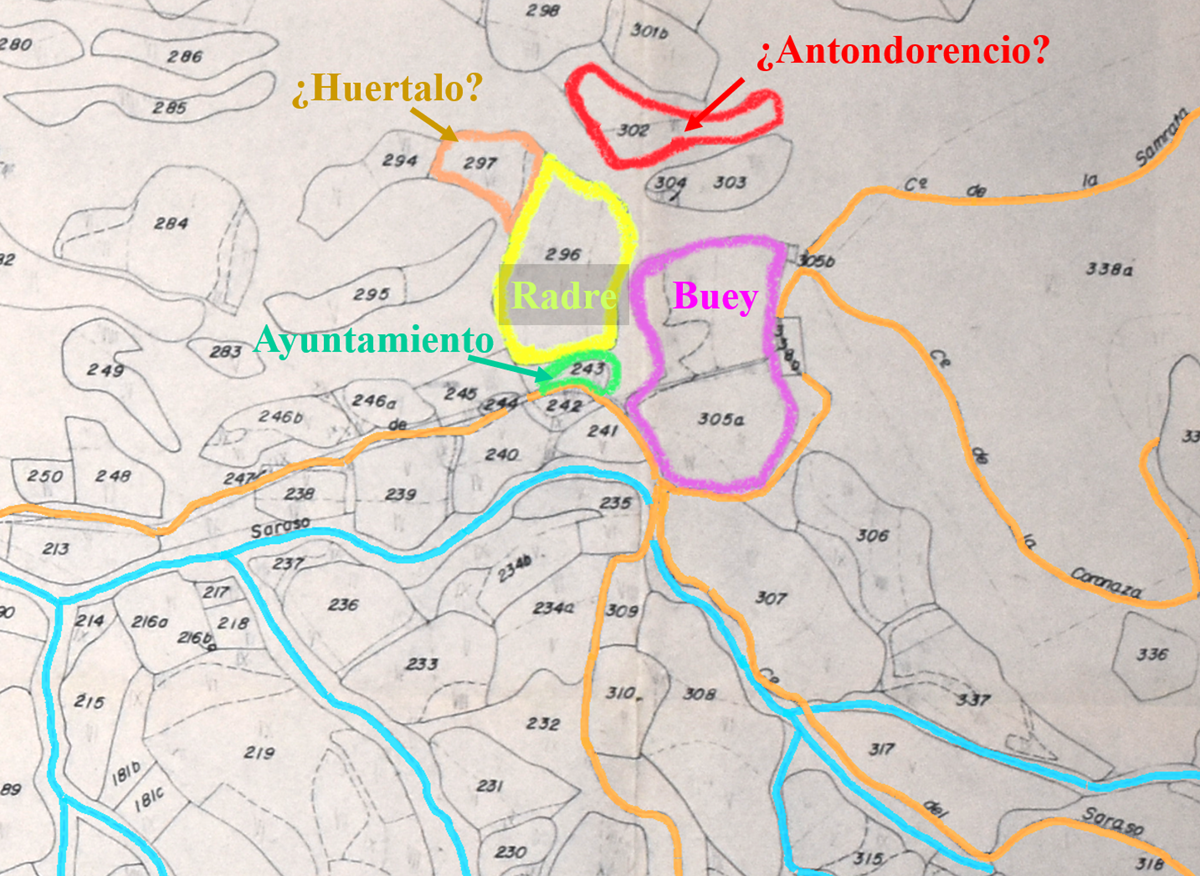

Los datos proporcionados por los catastros y amillaramientos nos dan información sobre la existencia de una partida llamada “San Martín”, y de unos propietarios que tenían campos en ella. Pero faltaría precisar dónde estaba exactamente San Martín. Para ello, tenemos que ayudarnos de las fotografías aéreas efectuadas en los años 50 del pasado siglo XX que sirvieron de base para realizar un “catastro fotográfico” que permitiera ubicar las parcelas registradas en el catastro de 1961.

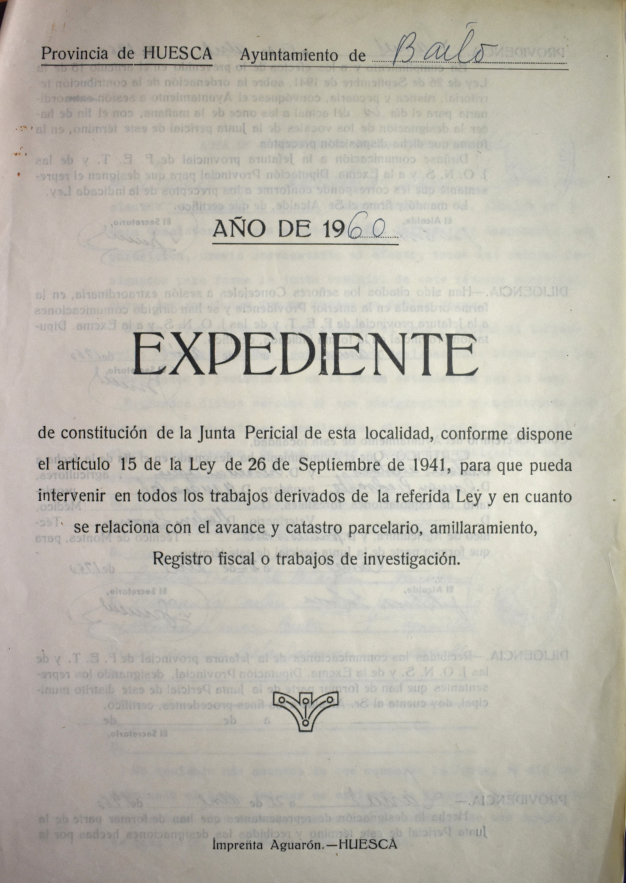

En el Ayuntamiento de Larués debió figurar un documento de 1960 que en la portada lleva como título Expediente de Constitución de la Junta Pericial de esta localidad… (Doc. nº 10) que sirvió como base para la realización de dicho catastro. Según el mismo, el término municipal de Larués se dividía en seis polígonos. Para cada uno se estipularon unos listados con las parcelas, donde se precisan las características de las mismas y el nombre de los propietarios. Cada parcela está identificada con un código alfanumérico. Dichos códigos alfanuméricos son los mismos que se sitúan sobre las fotografías aéreas en el denominado Catastro fotográfico, ubicando así cada parcela en el escenario geográfico correspondiente.

Huelga decir el interés que tiene dicho documento, pues, por fin, podríamos demostrar con exactitud en qué parte de Saraso se encontraban los campos ubicados en “San Martín”. Los datos proporcionados por los catastros y amillaramientos ya nos situaban en una zona concreta, analizando los lindes entre unos campos y otros. Pero hacía falta una prueba más, que los códigos sobre las fotografías aéreas debían proporcionarnos.

Dicho documento en la actualidad se custodia en el Archivo de Bailo. La zona de Saraso estaba ubicada entonces en el polígono 5, y precisamente las hojas correspondientes a dicho polígono faltan en el mencionado documento. Las correspondientes al resto de polígonos sí que figuran, sin problema alguno. La decepción, al comprobarlo, fue inmensa.

Sin embargo, dado que dicho documento debió servir de base para la elaboración del Catastro de 1961 se consiguió la información requerida en el Archivo Provincial de Huesca. Los códigos alfanuméricos de las parcelas que nos interesaban fueron finalmente descifrados, y nuestra intuición se corroboró sin ningún atisbo de duda.

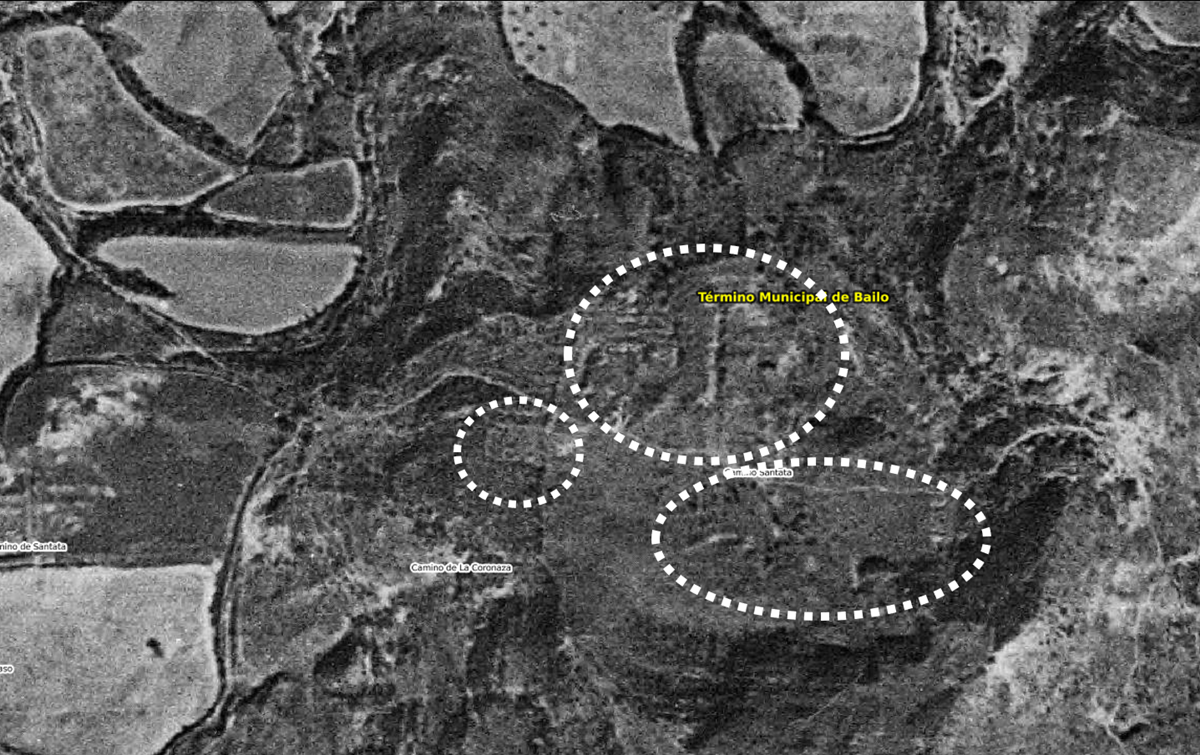

Vamos a aportar la imagen de dichas fotografías aéreas, con la zona que son interesa.

Reproducimos a continuación la información obtenida. Incluimos también otros campos existentes en 1961 y que se situarían dentro del círculo que hemos trazado para delimitar la zona de San Martín, aunque, de momento, no nos aparece información sobre ellos en los catastros y amillaramientos antiguos. Puede ser que se trate de antiguas zonas de paso que, con el tiempo, se roturaron para convertirse en zonas de cultivo, o bien terrenos en el pasado incultos que se roturaron más recientemente.

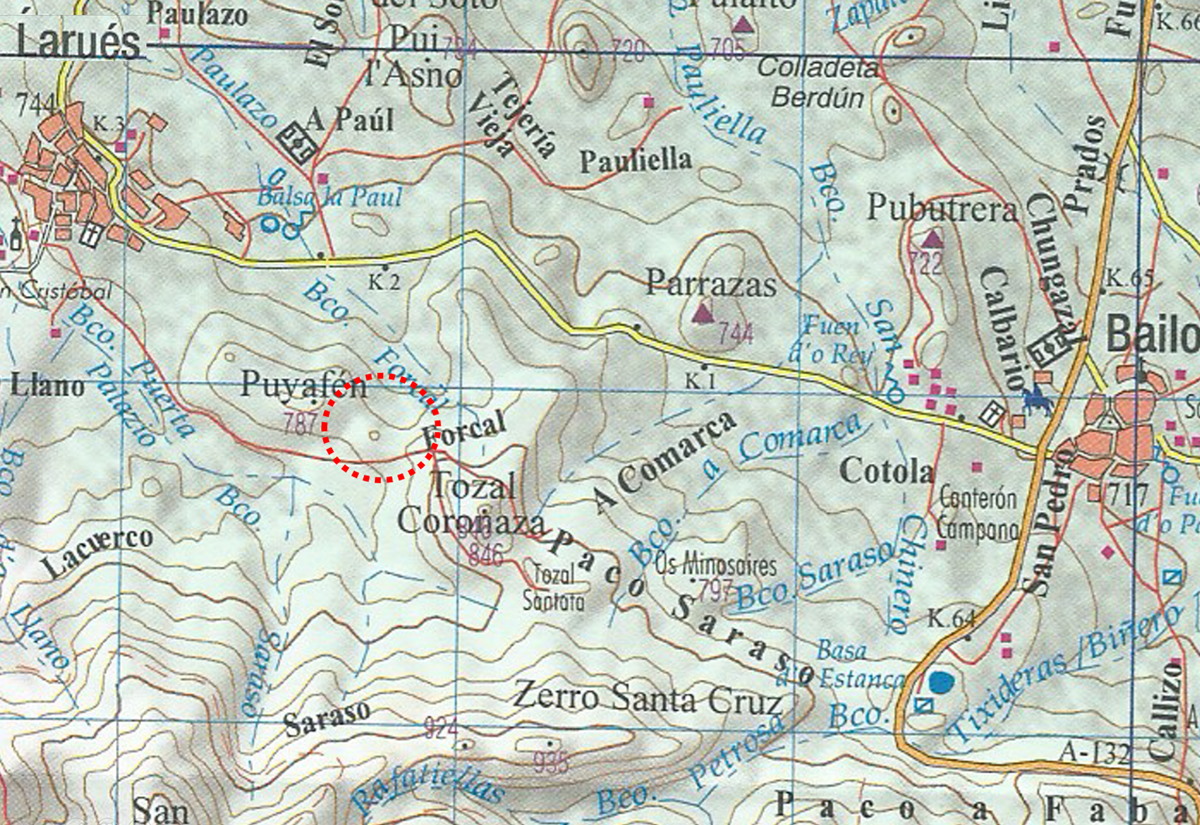

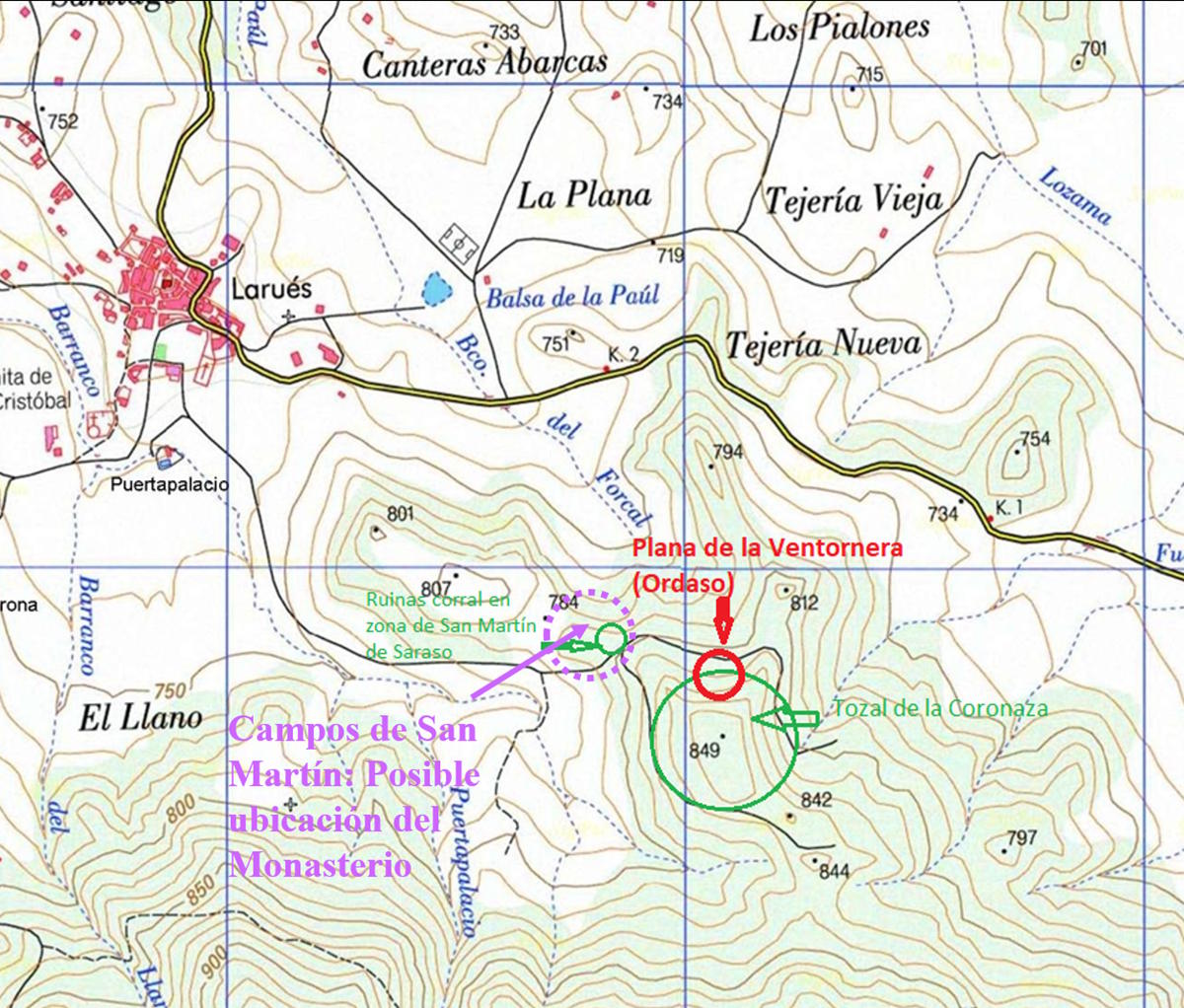

Veamos ahora la zona en un mapa topográfico, el correspondiente al mapa “Monumento Natural de San Juan de la Peña”, de la editorial Prames.

Los campos situados según los catastros y amillaramientos en la partida de San Martín se incluirían dentro del círculo rojo. Observamos que esa zona se encuentra entre dos zonas más elevadas: Puyafrén y el Tozal de la Coronaza, ocupando una ligera vaguada entre ellas.

En sus proximidades se encuentran el Barranco de El Forcal, más al NE, y otro corto barranco, más al SO, que carece de nombre en este mapa y desagua en el barranco de Saraso. Tal vez uno de ellos pueda corresponder al barranco de San Martín que se menciona en el amillaramiento de 1862.

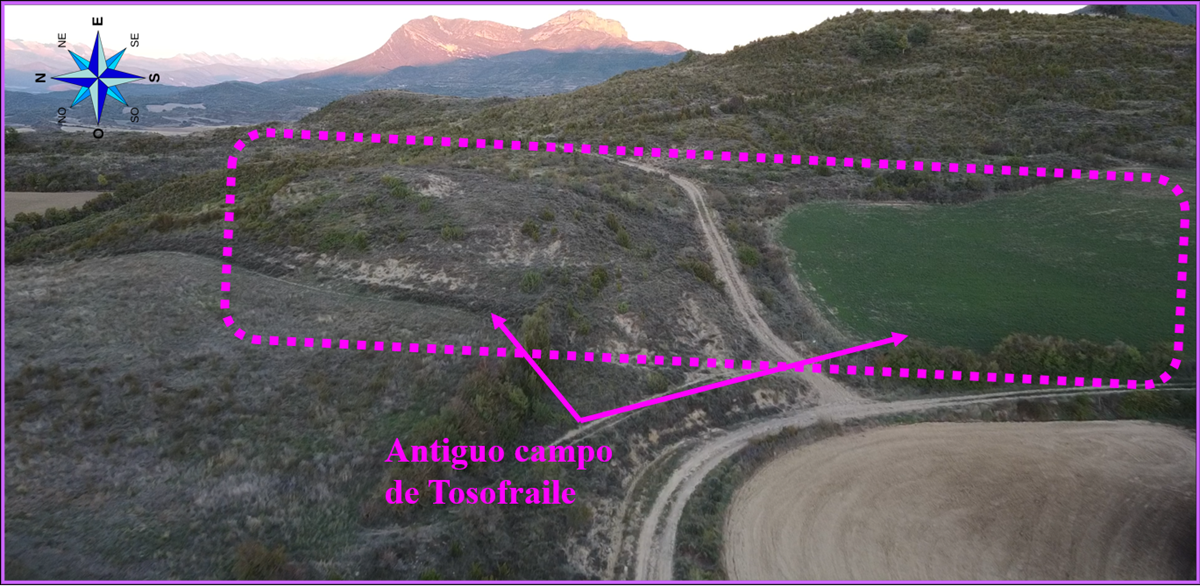

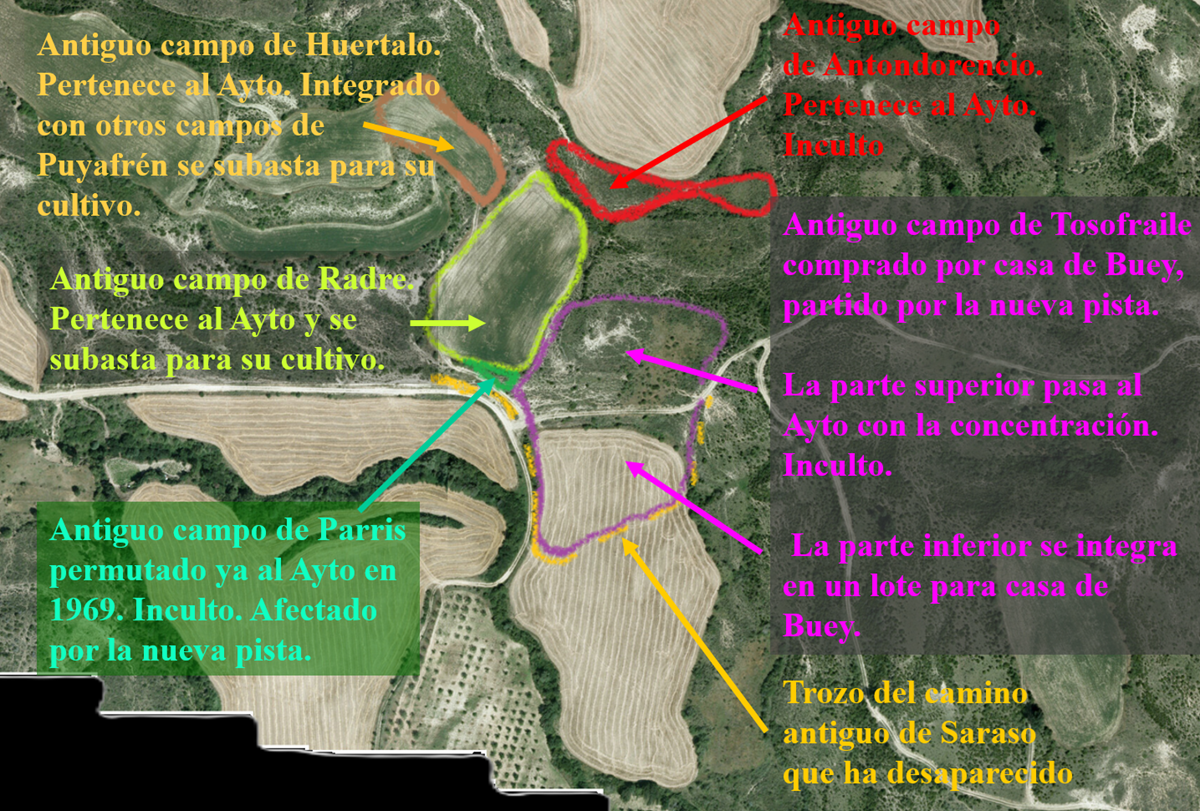

Veamos ahora la orografía de la zona, en una fotografía aérea:

En la anterior imagen puede comprobarse cómo los campos de la partida de San Martín se ubicaban en una pequeña meseta, en un enclave que favorece la defensa del territorio. Se aprecia un declive bastante pronunciado por la zona que limita al Norte. Se observa también la proximidad de esta partida al núcleo poblacional de Larués. Desde este paraje se obtiene, así mismo, un control visual bastante amplio del territorio circundante.

Testimonios orales

Contamos con dos testimonios orales muy importantes en el proceso de confirmar que el Monasterio de San Martín de Saraso se encontraba donde sospechamos. El primero de ellos se refiere a Orçasso y el segundo con toda probabilidad, al antiguo campo de Tosofraile.

Sobre Orçasso

Los historiadores medievalistas desconocen dónde se encontraba Orçasso, localidad mencionada en el famoso documento de 1054 en el que el rey Ramiro I hace la donación del Monasterio de San Martín de Saraso a su escribano, el presbítero Jimeno. En dicho documento se dice que el monasterio se encontraba entre “Larosse” (Larués) y Orçasso.

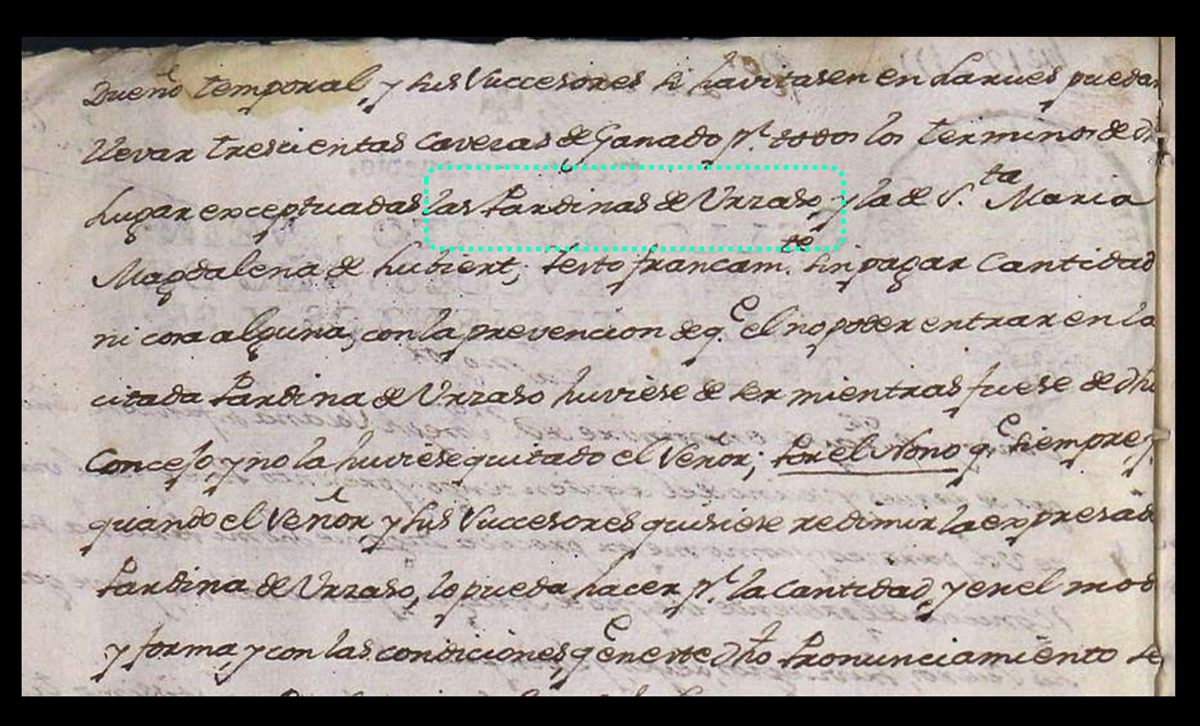

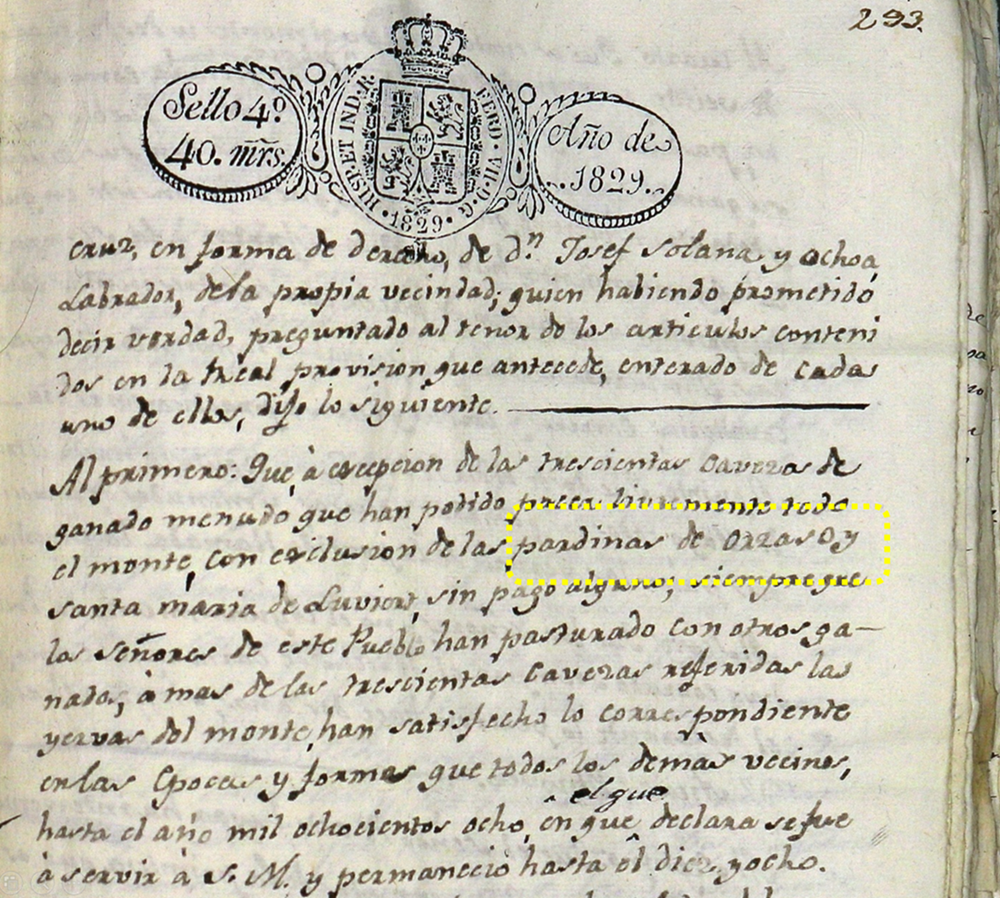

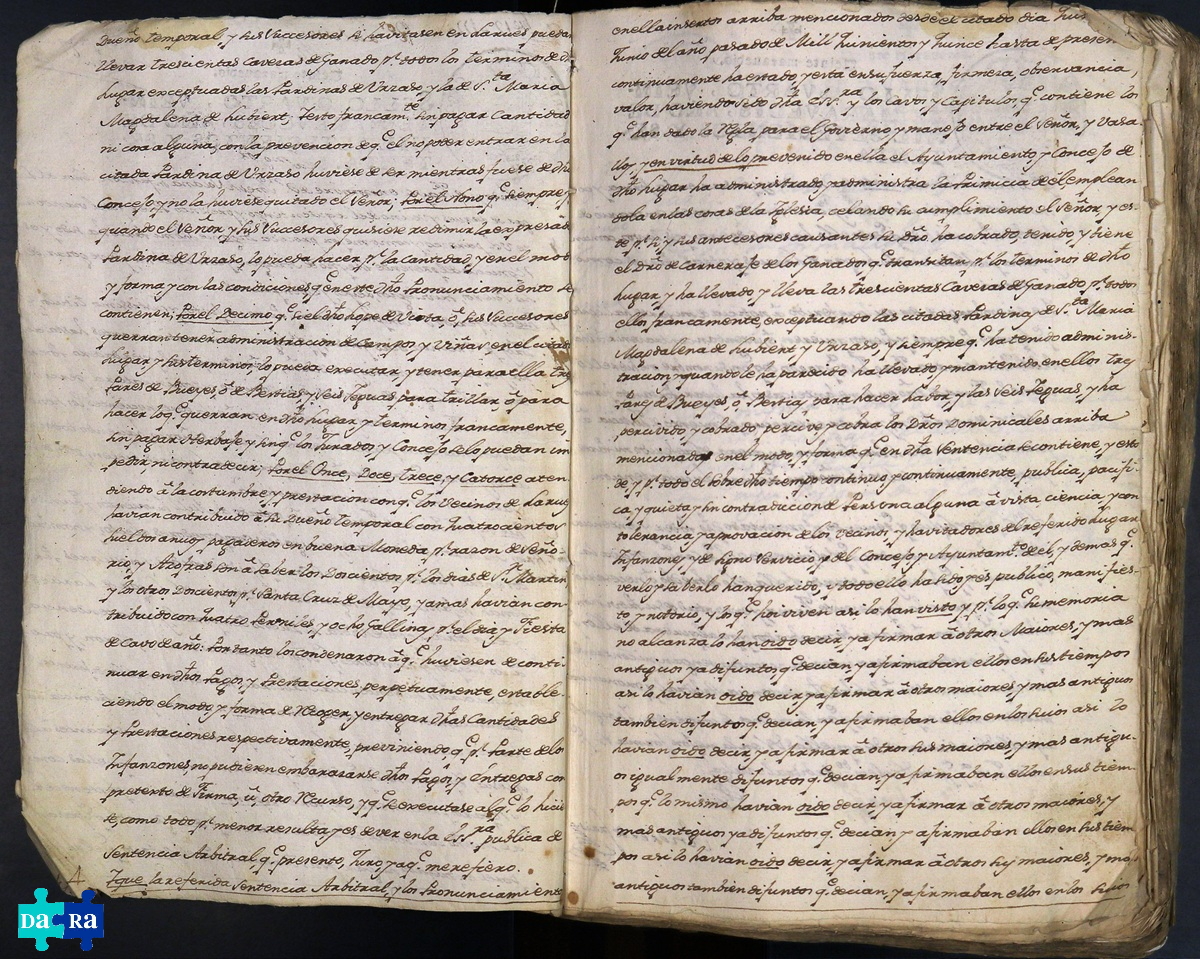

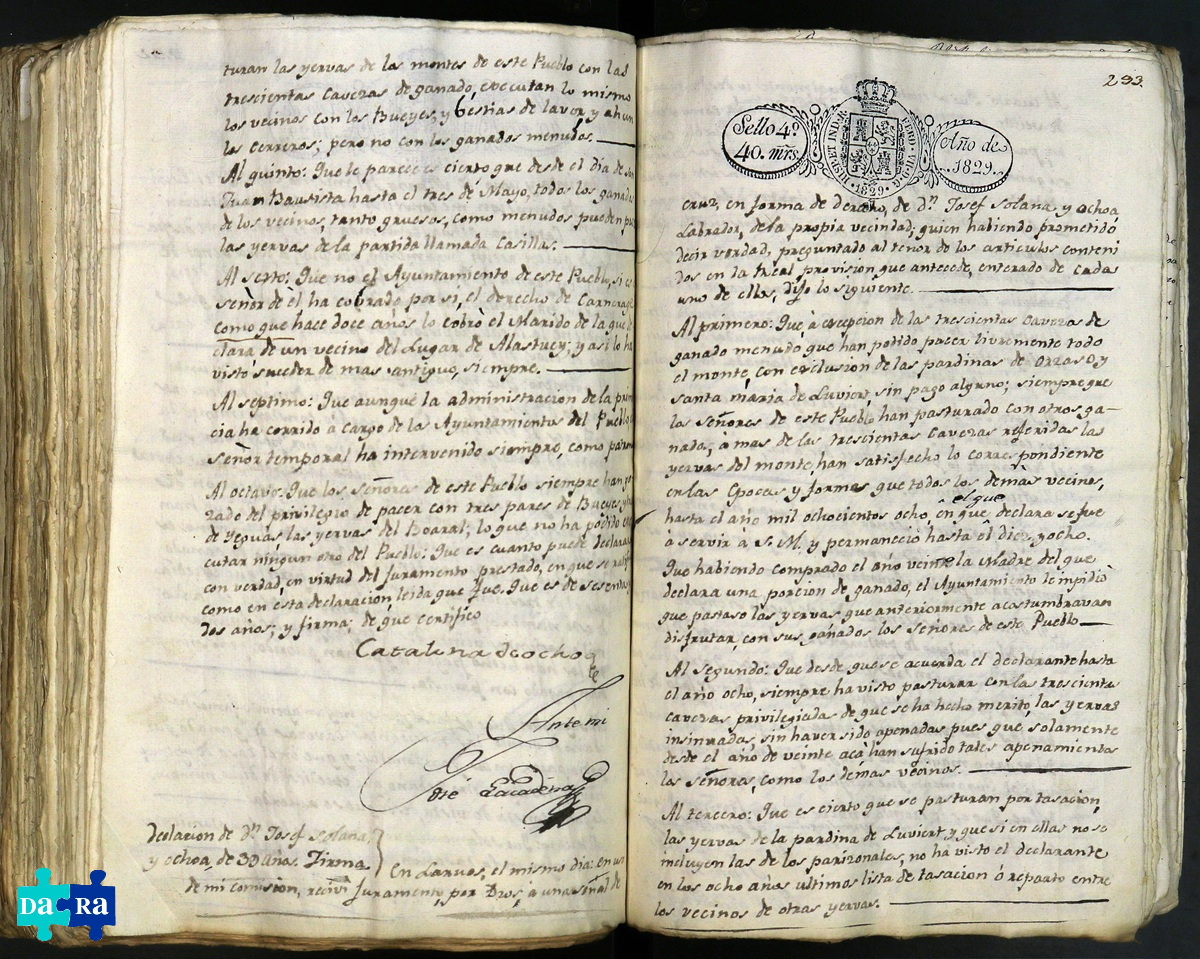

Sabemos que el Concejo de Larués poseía una «pardina» denominada Orçasso por un documento que se conserva en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza (Doc. nº 3). Dicho documento contiene una Sentencia Arbitral de 1515, en la que esto queda ya reflejado. Lo mismo se reitera en el mismo documento, más adelante, en 1770 y en 1829, denominándola Orzaso. Los fragmentos que reproducimos debajo corresponden a las fechas indicadas.

En los dos primeros casos, la grafía de la “O” no es demasiado clara, pero se identifica la palabra sin problemas. En el tercero no deja lugar a dudas. Los habitantes del pueblo llevaban allí sus ganados, por lo que debía estar próxima al lugar de Larués. Pero no sabíamos en qué dirección se podría encontrar.

Nuestras dudas se aclararon mediante un testimonio oral, proporcionado por José Clemente Rey, quien nos dijo que en Saraso hubo un pequeño pueblo de 4 ó 5 casas que se llamada “Ordaso”. Tenía que ser Orzaso. Él lo situaba en la zona conocida como “Plana de la Ventornera” (Beltornera, según los amillamarientos), atravesada por el camino que sube hacia La Coronaza.

Si, como creemos, el Monasterio se encontraba en la zona de los campos de San Martín, donde hubo también un corral, señalado en el mapa, se observa que se cumple lo que dice el documento de 1054: El monasterio se situaba entre Larués y Orzaso (Ordaso para nuestro testimonio oral).

Hoy en día en la Plana de la Ventornera no se aprecia nada que pudiera indicarnos la existencia de construcciones antiguas, pero si observamos una fotografía aérea de los años 50 se detectan tres zonas diferenciadas en las que aparecen líneas y formas geométricas que bien pudieran ser los cimientos de antiguos edificios desaparecidos. Hoy todo ello permanece oculto debajo de la espesa capa de vegetación.

Sobre el hallazgo de tumbas

Este testimonio nos lo proporcionó hace tiempo Raquel Alamán, después de haber hablado con sus familiares de casa de Buey. Comentó que éstos, labrando un campo en la zona a la que nos referimos, encontraron tumbas. De ese hecho han pasado ya muchos años, y ya han fallecido dichos familiares, por lo que no podemos saber más detalles, ignorándose qué se hizo con esos restos hallados. En aquella época no se les daba importancia a estas cosas, y deducimos que, o fueron dejados “in situ”, o se retiraron como escombros.

El testimonio de Raquel Alamán ha sido ratificado recientemente por José Vicente Alamán, hijo del fallecido Vicente Alamán. Él lo oyó contar en su casa, aunque fue hace muchos años, antes de la concentración parcelaria. Aunque su recuerdo está desdibujado por el paso del tiempo, reitera que el hallazgo fue en la zona de San Martín, en el antiguo campo de Tosofraile o en el colindante de Radre. Queda descartado así que fuese en la zona sur del campo, integrada después tras la concentración en el lote que se adjudicó a casa de Buey.

¿Por qué el hallazgo lo hicieron labradores de casa de Buey? Sucede que el antiguo campo de Tosofraile, situado junto al corral, debió comprarlo Vicente Alamán, de dicha casa, como se verá más adelante.

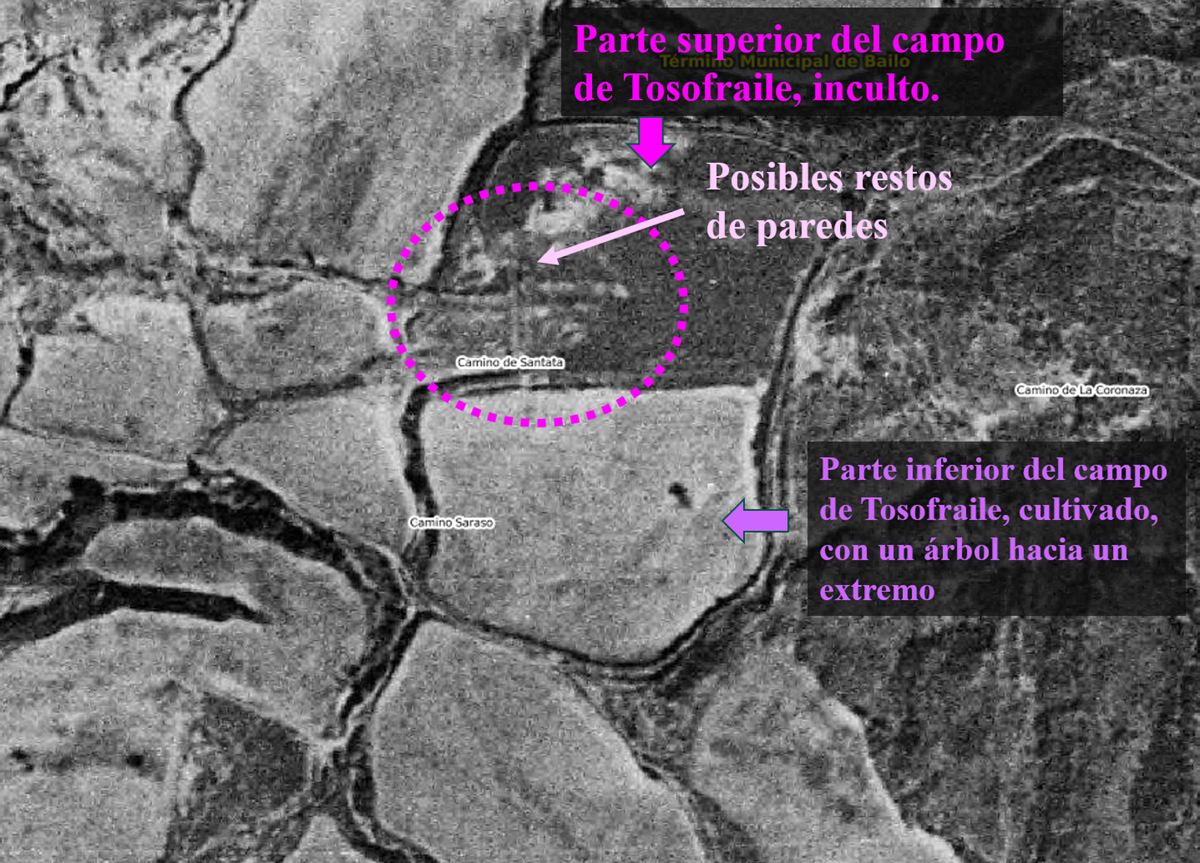

Suponemos que fue en dicho campo donde aparecieron los restos de tumbas, pues casa de Buey no tuvo otros campos en la zona de San Martín, hasta que adquirió ese. ¿En qué zona del campo debieron aparecer? Vamos a observar algunas fotografías aéreas que nos den alguna pista.

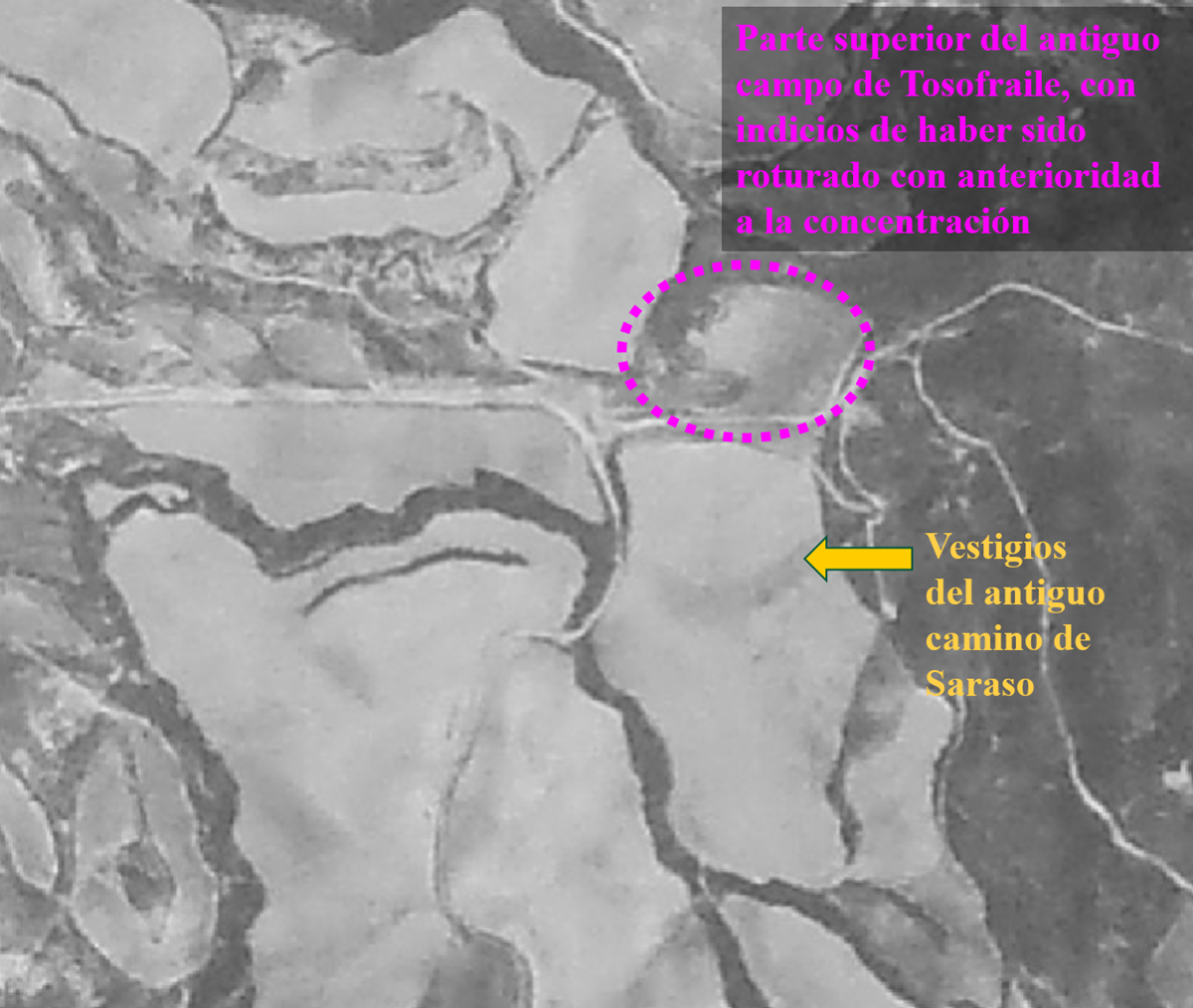

Esta fotografía superior corresponde a 1957, un año antes de que Tomasa Biota, de casa de Tosofraile, hiciese su testamento. El campo, por lo tanto, todavía pertenecía a dicha casa, con las observaciones señaladas en la imagen. La parte superior permanece inculta, como muestra su color más oscuro, como así era desde tiempos antiguos. Recordemos que en los amillaramientos de 1862 y de 1946 ya se menciona así a una parte del campo, inculta, con matorral. Deducimos que era para pasto del ganado, dado que estaba cerrada con muro y tenía el corral en uno de los extremos.

Esta fotografía del año 1977 muestra los cambios experimentados al poco tiempo de procederse a la concentración parcelaria. En la parte superior del campo, que tras dicha concentración ha quedado en manos del Ayuntamiento, se aprecian los vestigios de que esa zona ha sido labrada con anterioridad. Ha sido roturada, después de permanecer inculta durante siglos. Por la fecha, la tarea debió realizarse usando maquinaria agrícola y arados que cavan con mayor profundidad. Todo ello se aprecia por el color de la tierra que aparece en la imagen. Ya no se vislumbran con claridad los restos de paredes en el extremo izquierdo de esa parte del campo, aunque la mala calidad de la fotografía no permite discernirlo con precisión. Sin embargo, vemos que esa zona sigue estando más oscura. Pensamos que la tarea de labranza pudo interrumpirse allí por encontrar algún obstáculo.

Podemos deducir, pues, que es en esa zona del campo donde hicieron su aparición las tumbas que menciona nuestro testimonio oral, en una zona que había permanecido inculta durante siglos y que, por primera vez, es objeto de trabajos agrícolas con maquinaria moderna.

Y concluimos: Si había tumbas, es que hubo seres humanos viviendo en sus proximidades. Deducimos que se trataría de la necrópolis perteneciente al monasterio de San Martín de Saraso, y que quienes estaban enterrados allí fueron sus frailes.

Vestigios arqueológicos

Vamos a centrarnos ahora en observar cómo es el paisaje actual de esta zona de San Martín, y, concretando un poco más, en el antiguo campo de Tosofraile, especialmente en su parte superior (a la izquierda de la imagen), que sigue rodeada de un espectacular muro en gran parte de su perímetro.

Esta zona del campo, como hemos señalado, permaneció inculta durante varios siglos, dedicada a pasto para el ganado, a modo de “cerrado”, teniendo un corral en uno de sus extremos.

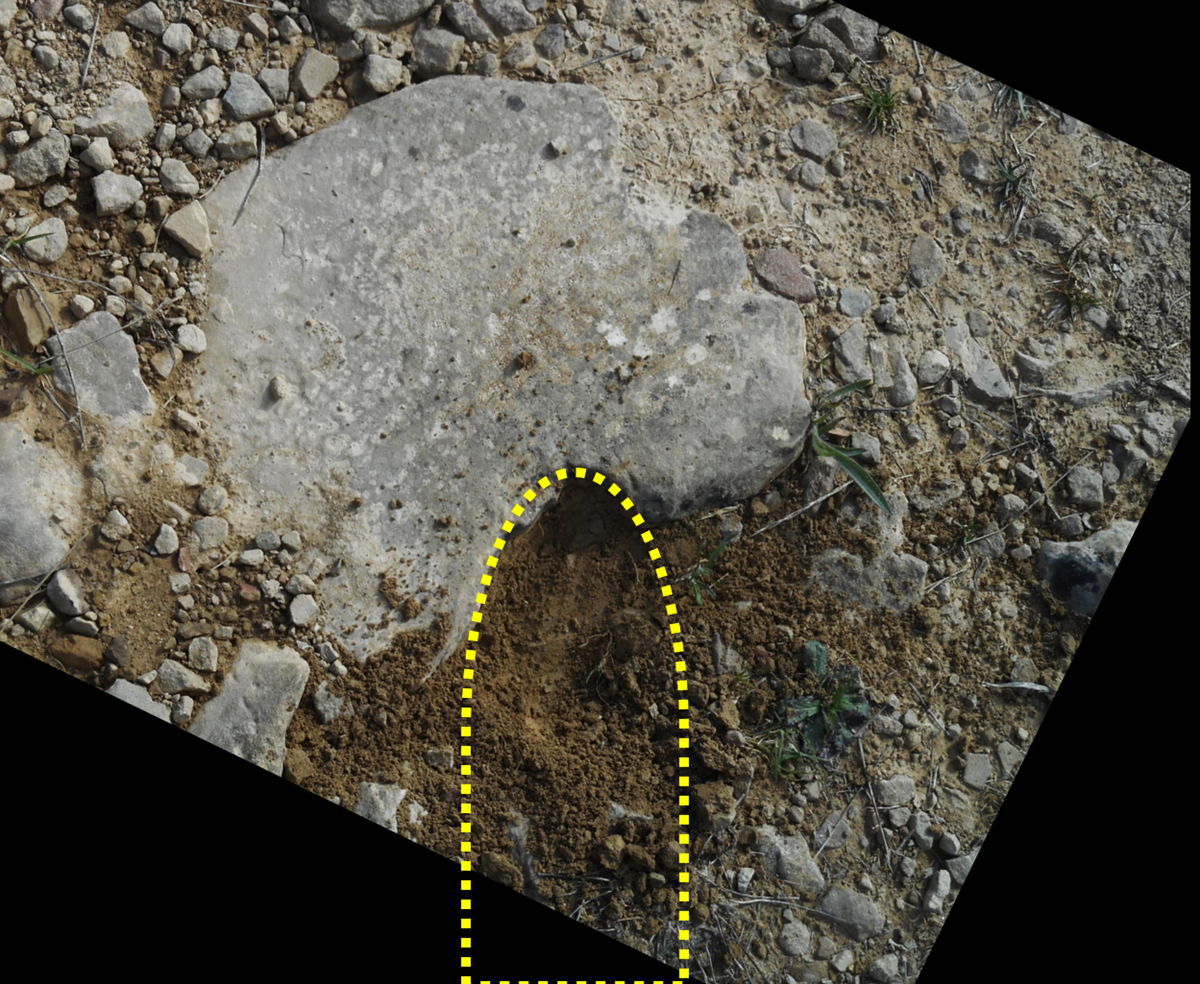

Veremos ahora más de cerca la zona donde se encontraba el corral:

En la imagen anterior observamos cómo el campo, en su lado norte, se encuentra junto a un declive del terreno, en una zona de umbría. El corral se encuentra así en la esquina NE de dicho campo. Aunque la pista que vemos en la imagen fue ensanchada en la concentración parcelaria sabemos que por allí discurría el antiguo camino que iba hacia la Coronaza, pasando por la Plana de la Ventornera, donde situamos al desaparecido Orzaso.

En la actualidad los restos del corral son casi irreconocibles, pues lleva más de setenta años en estado de total abandono. No quedan vestigios de las paredes, ni, por supuesto, de la cubierta. Tras quedar ya reducido a la categoría de ”destruido”, tal como lo clasificaba ya el documento de 1952, suponemos que los materiales caídos serían retirados y reutilizados, especialmente las tejas, en aquellos años en los que éstas todavía eran apreciadas. Posteriormente, unos veinte años más tarde, las obras que se efectuaron para ensanchar la pista arrasarían los restos que quedaban.

Examinando el terreno, sólo hemos localizado unas hileras de piedras que forman un ángulo, situado junto al muro que rodea la finca. Como se aprecia, se encuentra muy próximo a la pista agrícola.

Sabemos las dimensiones que tenía el corral: 48 metros cuadrados. Hemos trazado un contorno hipotético que, como se aprecia en la imagen inferior, avanzaría hacia la actual pista. Es probable que ésta, cuando fue abierta, fuese un poco más ancha, pues la maleza de los márgenes tiende a avanzar hacia ella. Un testimonio oral de un anciano que conoció el corral comentó que éste se situaba junto al camino, y la puerta de entrada daba al sol naciente, tal como hemos representado en nuestro esquema.

Las imágenes superior e inferior son los únicos restos visibles del perímetro del corral, adosado al muro general que rodea la finca. Se aprecia un ángulo del mismo, pero la maleza y el abandono no nos permiten vislumbrar nada más a simple vista.

No podemos afirmar con seguridad que este corral sea el heredero directo de la iglesia de San Martín, y que allí tuviera aquélla su ubicación exacta. Por el catastro de 1802 sabemos que el campo lindaba por su lado Este con dicha iglesia, como sucede con el corral.

Tal vez el corral se construyera con los materiales dispersos de las ruinas de la iglesia, en esa zona junto al camino. Sin un exhaustivo trabajo arqueológico no podemos sacar más conclusiones. A la espera de que ello pudiera producirse, sólo podemos confiar en encontrar algún documento más que nos lo clarifique.

A continuación vamos a examinar un poco el muro que rodea este campo cerrado. Las zonas mejor conservadas corresponden a los lados Norte y Oeste, donde el muro aparece corrido, sin interrupción. En la zona Sur y en la zona Este la conservación es más parcial e intermitente, habiendo desaparecido casi completamente en algunos tramos. Ya hemos comentado que estas zonas se vieron afectadas por el tendido de la pista agrícola.

Las imágenes que vamos a proporcionar corresponden a las partes mejor conservadas del conjunto del perímetro.

Muro lado Norte

En la imagen superior se ve claramente el declive del terreno hacia ese lado norte. El campo queda situado en una especie de corona un poco más elevada que su entorno.

Muro lado Sur

En la imagen anterior se observan enormes piedras que coronan la anchura del muro. Esta técnica se solía hacer en los muros para evitar que las filtraciones del agua de la lluvia contribuyesen a deteriorar la pared. Sin embargo, la forma de las piedras sugiere que han sido desbastadas. ¿De dónde proceden esas enormes piedras? Suponemos que son los restos más espectaculares de las construcciones que constituyeron el conjunto monástico de San Martín. En la fotografía, en su lado derecho, también son patentes los restos dispersos de piedras que la erosión ha ido desmantelando.

Muro lado Oeste

En la imagen superior vuelve a llamar la atención el declive del terreno hacia la zona donde se encuentra la pista. Si el monasterio, o parte de sus instalaciones, estuvieron en este campo, está claro que su emplazamiento en esa corona sugiere la búsqueda de un lugar estratégico con fines defensivos.

Muro por el lado Este

Este lado, junto con el Sur, son las zonas donde el muro aparece menos completo. Pero no por ello carece de interés, pues es la zona colindante con el corral y con la supuesta Iglesia de San Martín.

En la imagen superior aparecen piedras que ya se han desmoronado, aunque siguen la trayectoria del muro. Vemos que son de pequeño tamaño, pero varias de ellas presentan una coloración rojiza intensa, signo de que han estado en contacto con el fuego.

Fue precisamente sobre el muro del lado Este, relativamente cerca de la zona del corral, donde vimos la piedra que puede considerarse el hallazgo palpable más importante, y casi único por el momento.

El contrapeso

La piedra apareció sobre el muro, coronándolo, junto a otras más anodinas.

Así, sobre el muro, hacia un lado del mismo, apareció nuestra piedra. Al darle la vuelta mostró claros signos de haber sido trabajada por la mano del ser humano.

Vemos claramente que se trata de la mitad de una pieza que se ha fragmentado. Sólo hemos encontrado esta parte.

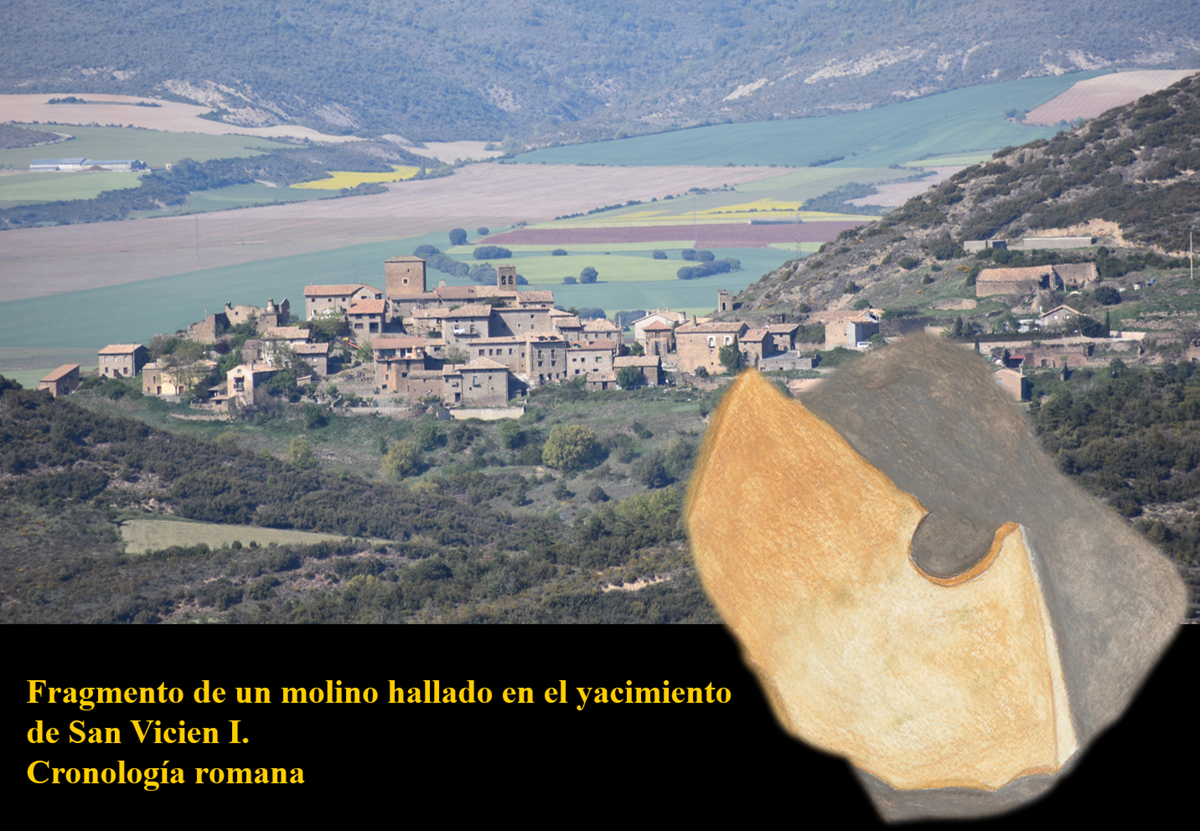

Sabemos que este tipo de piedras son contrapesos de molinos de aceite muy primitivos. En nuestra comarca se han encontrado algunos. El más próximo del que tenemos noticia apareció en Arrés, también fragmentado de forma similar. La imagen inferior está basada en la fotografía incluida en el anexo del Catálogo de Yacimientos Arqueológicos que acompaña al Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Bailo. La arqueóloga que realizó el estudio lo sitúa en el yacimiento San Vicien I, atribuyéndole una cronología romana.

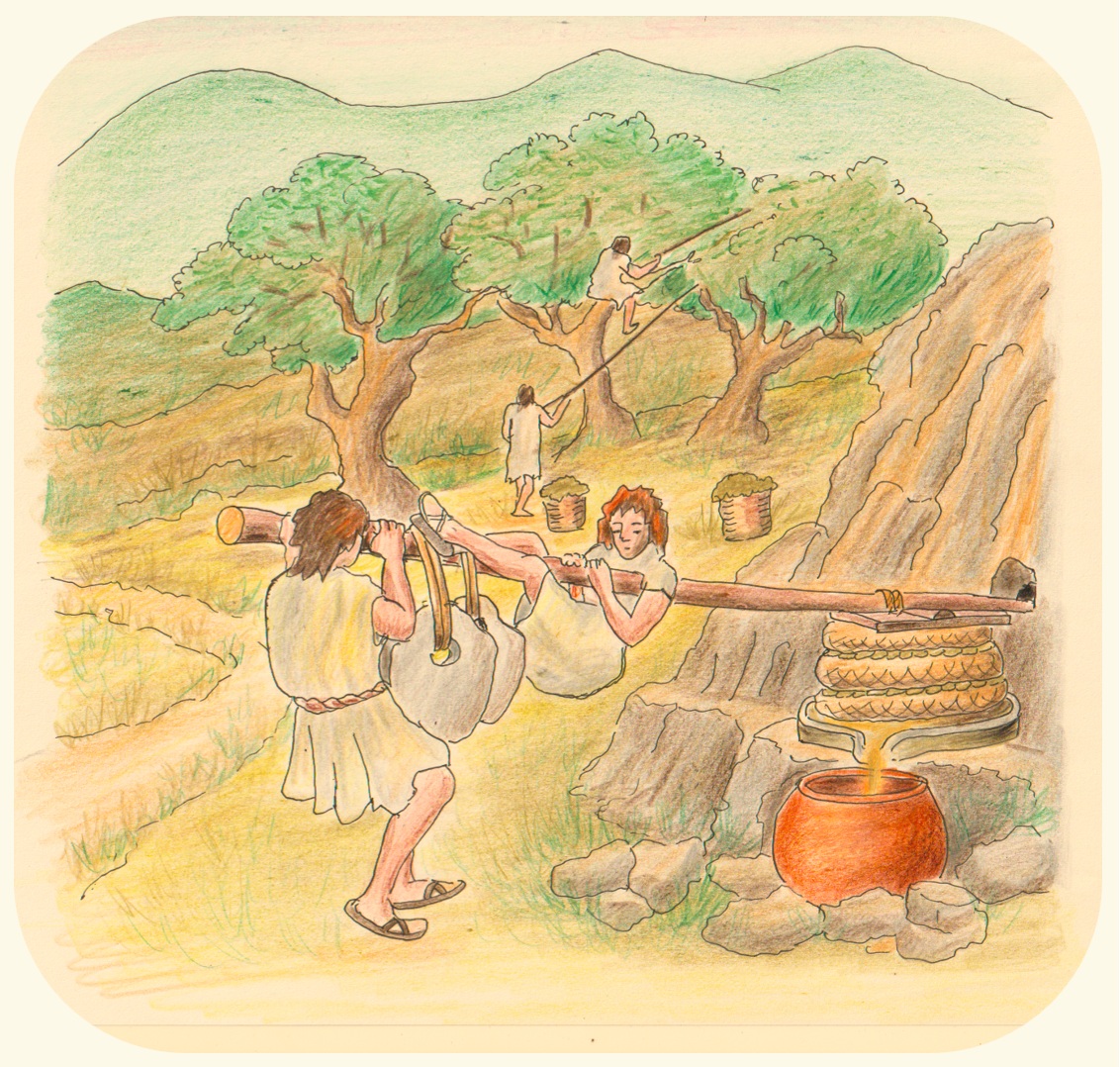

Sin embargo, estos ingenios tienen una antigüedad mayor. Vamos a remontarnos hacia un pasado más remoto, para encontrar distintos ejemplos, y observar de qué forma este tipo de piedras formaba parte de una instalación más compleja.

En el yacimiento de Hazor (o Jasor) situado en el actual Israel se descubrió una antigua prensa de aceite, de cronología anterior a la cultura romana. Se la considera del siglo VIII aC.

La imagen superior, que ilustra también cómo se utilizaba el molino en un ambiente cultural “bíblico”, muestra cómo se colocaban los distintos contrapesos, para lograr la presión deseada en cada momento.

Este tipo de ingenios debía estar muy generalizado por la zona del Mediterráneo y el Próximo Oriente, donde el cultivo del olivo estaba ya muy extendido en la antigüedad.

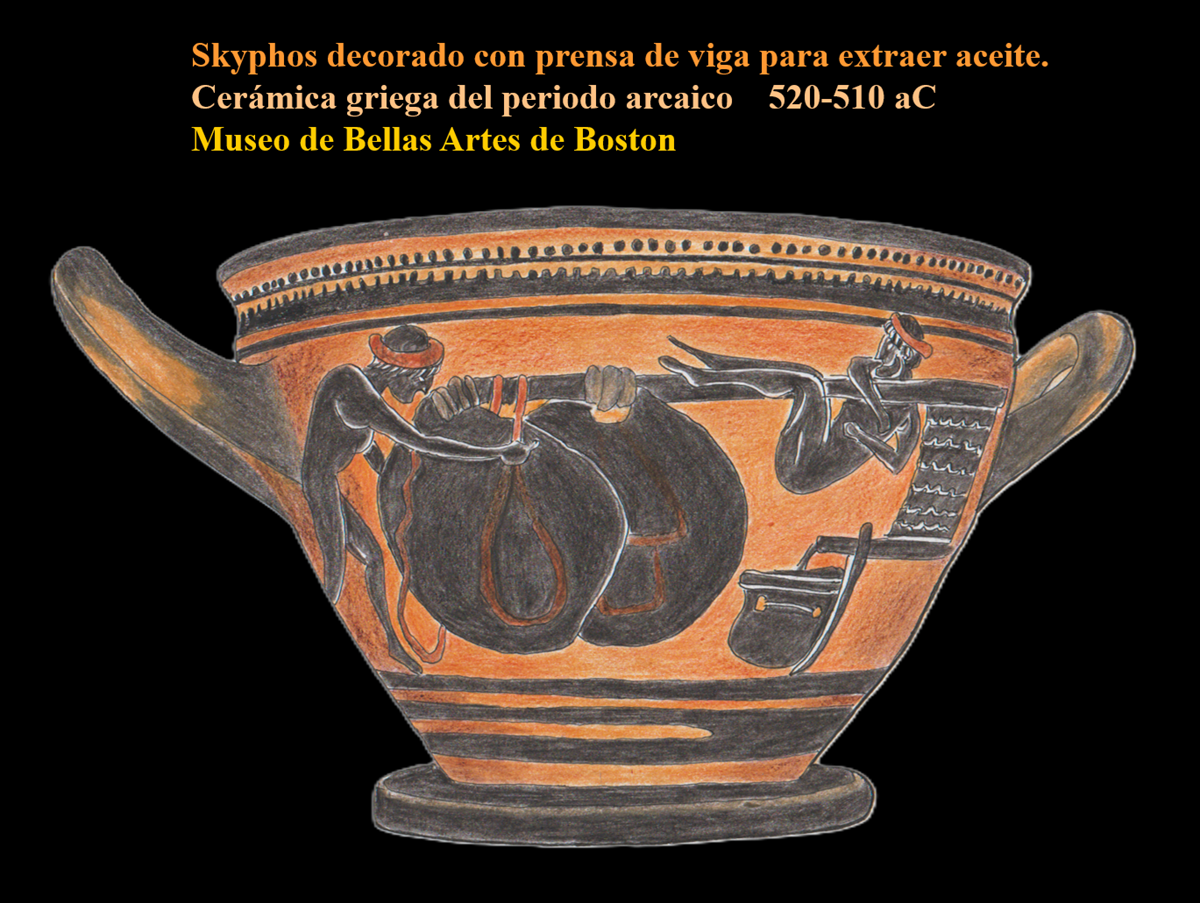

Vamos a aportar ahora un ejemplo de la cultura griega: la representación de un molino de este tipo en una vasija de cerámica del siglo VI aC.

En mecanismo es semejante al utilizado en Hazor. En la ilustración del vaso cerámico griego, además, vemos como dos trabajadores están manipulando el mecanismo, tal vez para intensificar o graduar mejor la presión que ejerce el contrapeso. En este caso, los dos contrapesos que vemos están formados por enormes sacos, sujetos a la viga con cuerdas, que contienen en su interior piedras, aunque éstas no son visibles.

Estas sencillas prensas sobrevivieron al paso de los siglos, por su sencillez y operatividad. Imaginamos una de ese tipo en nuestro pequeño monasterio de San Martín de Saraso, en la Alta Edad Media, y a los frailes desempeñando trabajos semejantes a los que muestran las anteriores ilustraciones.

Llama poderosamente la atención que se trate de una prensa de aceite, pues el olivo en la actualidad apenas supera la latitud de Ayerbe. Sin embargo, en nuestro pequeño pueblo debía alcanzar la suficiente importancia como para encontrar un contrapeso que se utilizase con ese fin. En la zona de Las Viñas todavía queda algún olivo centenario, testigo vivo de que dicha especie estuvo arraigada en nuestra zona, y que, por tanto, el clima y el suelo aún eran lo suficientemente aptos como para que este cultivo se desarrollase. De ello es una prueba el arraigo y la buena adaptación que han mostrado los olivos introducidos en Bailo, en la zona próxima al cementerio, hace tan solo unas décadas.

Desconozco si ese tipo de contrapesos también se utilizaban en prensas para uva. No he encontrado ningún testimonio al respecto.

Otras piedras particulares

En el muro o en el suelo, en las proximidades del campo, hemos encontrado otras piedras con cierta forma, pero desconocemos cuál debía ser su función. En ambos casos son planas, parecen trabajadas y presentan una forma curva.

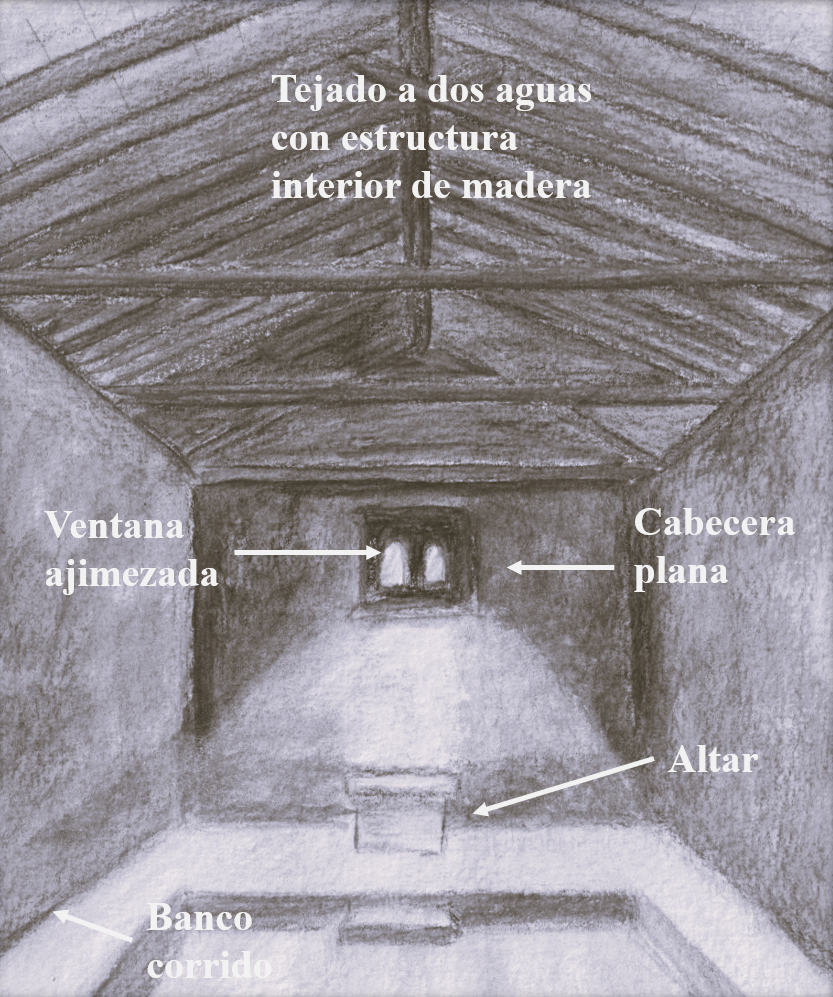

¿Podrían tratarse de parte del dintel de una pequeña ventana, tal vez ajimezada?

Recordemos que muchas de las pequeñas iglesias prerrománicas más primitivas carecían de elementos decorativos. En el muro de la cabecera plana a veces se colocaban ventanas minúsculas ajimezadas, como las de Santa Eugenia de Luesia o la Virgen de La Liena de Murillo de Gállego, estudiadas por Fernando Galtier Martí en su obra Las primeras iglesias de piedra de la frontera de los Arbas, el Onsella y el Gállego y por Antonio García Omedes, en su magnífica página http://www.romanicoaragones.com.

En la imagen superior se aprecia la cabecera plana de la iglesia de la Virgen de La Liena, situada en la parte más alta de Murillo de Gállego, que formaba parte del antiguo recinto defensivo.

En las imágenes anteriores se observa en detalle la pequeña ventana ajimezada de la iglesia de Santa María de La Liena. Vemos el dintel de la doble ventana, formado por una sola pieza, siendo también monolítica la pequeña columna que hace de parteluz.

Efectivamente, las piedras con forma curva que hemos encontrado en la zona de San Martín de Saraso nos remiten poderosamente a este tipo de ventanas.

Observando en la página de Antonio García Omedes los interiores de Santa Eugenia de Luesia y de San Juan de Espierre, ésta última en el Alto Gállego, la imaginación nos lleva a pensar que tal vez nuestra iglesia del monasterio de San Martín podría haber tenido un aspecto parecido. Hemos realizado un símil, uniendo elementos de ambas iglesias.

Vemos su sencillez constructiva, con una cabecera plana y un sencillo altar.

¿Sería nuestro corral de Tosofraile en el campo de San Martín heredero de la iglesia primitiva, que tendría un aspecto parecido al de la imagen superior?

Sólo un trabajo arqueológico que recuperase y estudiase lo que queda de la construcción podría darnos la respuesta.

Por el contrario, ¿sería la iglesia de San Martín más grande y más suntuosa, abarcando el rectángulo que figura en un plano previo a la concentración parcelaria, que veremos más adelante?

Quedan numerosas incógnitas por resolver, por concretar, por demostrar. Creo que hemos dado el primer paso, a la espera de que nuevos estudiosos de la Historia y del Arte sientan curiosidad por este tema, y de que las instituciones relacionadas con el Patrimonio Cultural quisieran poner también de su parte.

La vida en el monasterio

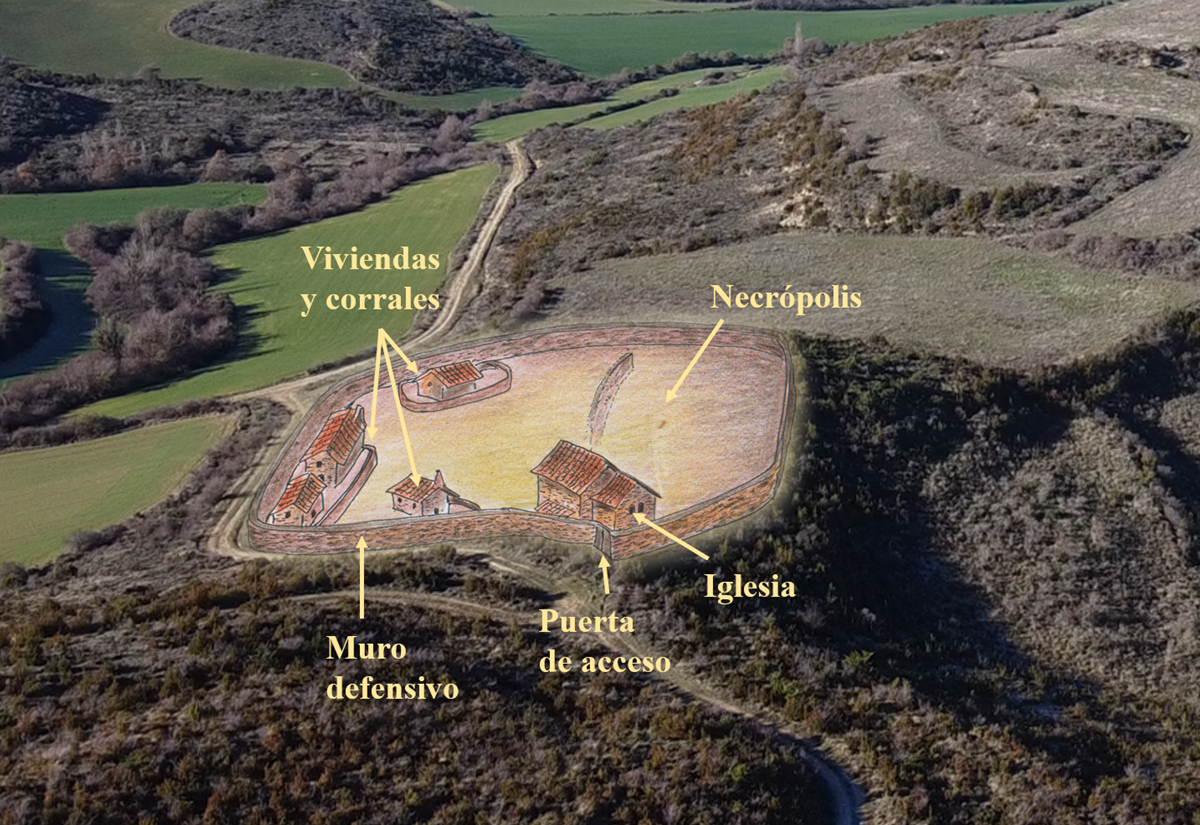

Como menciona el historiador Alberto Gómez en su libro La Sede Real de Bailo, San Martín de Saraso, como otros de la zona en aquella época, debió ser un pequeño monasterio o “monasteriolo”.

Siguiendo su explicación sobre ese tipo de instituciones, imaginamos que en San Martín habitarían unos pocos “hermanos”, en condiciones bastante humildes, en una economía de autosuficiencia, trabajando ellos mismos las escasas tierras con las que debía estar dotado el monasterio. Habría construcciones sencillas para su habitación, otras para el ganado, si disponían de él, otras más a modo de granero, una pequeña iglesia de factura prerrománica, con cubierta a dos aguas y techumbre de madera, con cabecera plana y apenas elementos decorativos. Tal vez dispusieran de alguna instalación para la prensa de la uva y de la oliva. Y, como no podría ser de otra manera, también estaría dotado el pequeño monasterio de su correspondiente cementerio o necrópolis. Es posible que todo el conjunto de estas edificaciones se albergase dentro de un muro protector.

El propio Alberto Gómez incorpora a su estudio el dibujo esquemático que realizó J.M. Establés para mostrar la reconstrucción hipotética del pequeño monasteriolo de San Julián de Espirilla. Aportamos aquí dicho esquema, modificado y camuflado en el paisaje de Saraso, pues resulta muy ilustrativo para entender cómo debía ser también nuestro San Martín de Saraso.

Del pasado al presente

¿Qué fue de los antiguos campos de San Martín?

Para analizar los cambios operados en la propiedad de las parcelas de San Martín en los años que median entre el catastro de 1961 y la concentración parcelaria hubiera sido de gran utilidad descifrar los códigos alfanuméricos que aparecen en otros mapas que custodia la Entidad Local Menor de Larués. Se supone que son la representación de las parcelas que aportan los vecinos para su valoración. En ellos ha cambiado la organización de los polígonos. Ahora la parte que nos interesa se encuentra en el polígono 4. Hubiera hecho falta consultar los listados en los que se precisa a qué propietarios pertenecían las cinco parcelas que nos interesan. Dicha información, aunque fue solicitada reiteradamente al Archivo Provincial de Huesca, no ha sido proporcionada.

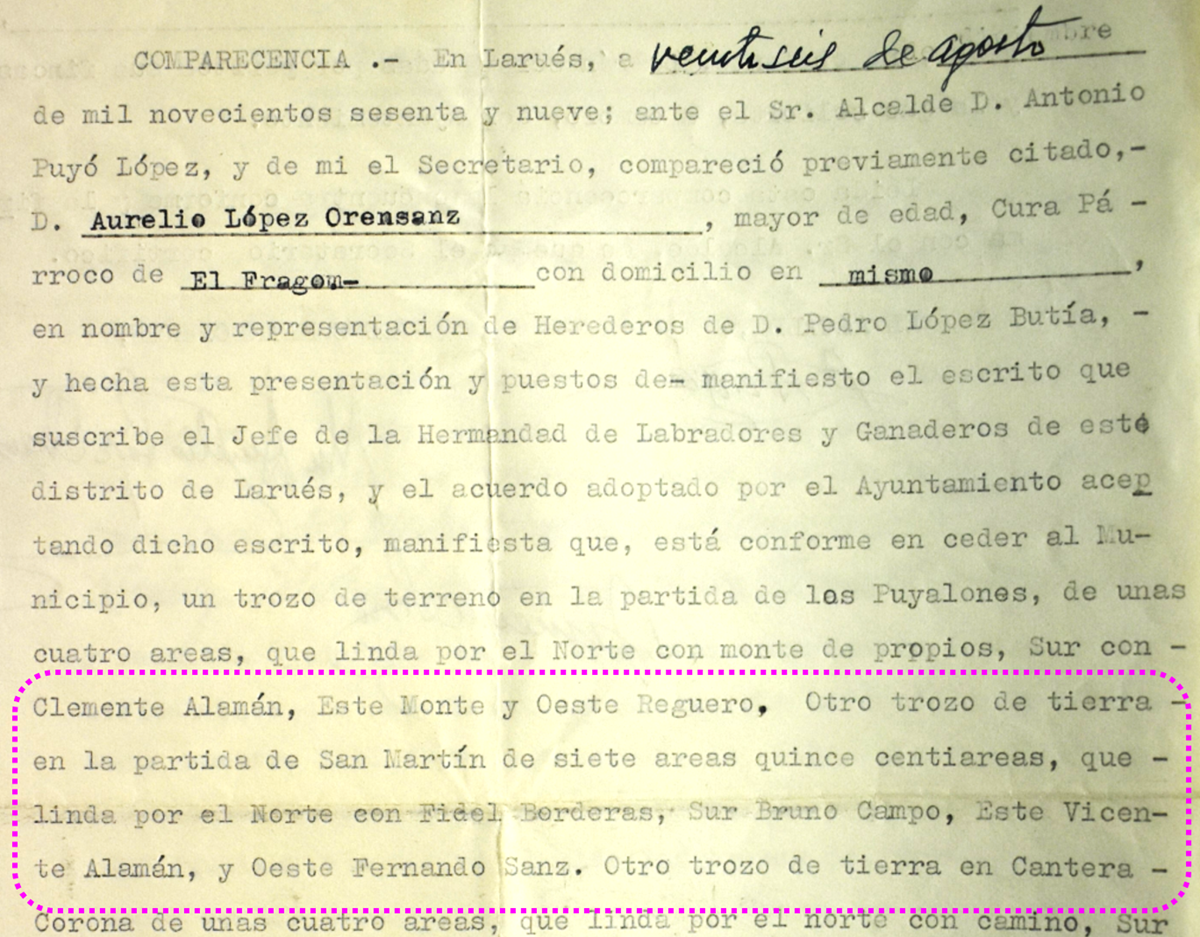

Sabemos que uno de ellos, el perteneciente a casa de Parris, en 1969, antes de la concentración parcelaria, fue permutado al Ayuntamiento. Se aprecia en el siguiente documento:

Dicho documento consultado al respecto se encuentra en el Archivo de Bailo (Doc. nº 11). En él se nombran los límites de dicho campo, siendo los siguientes: al norte, con casa de Radre (Fidel Borderas), al este con casa de Puente (Fernando Sanz), al sur con casa de Bruno (Bruno Campo) y al oeste, que es el dato que más nos interesa, con casa de Buey (Vicente Alamán). Por este lado Oeste está marcando el límite con el antiguo campo de Tosofraile, que ha pasado a manos de casa de Buey, probablemente por compra. Esto concuerda con lo mencionado antes en el apartado del hallazgo de tumbas, ya que las tareas agrícolas mencionadas que las sacaron a la luz fueron realizadas por miembros de casa de Buey, como reflejan los testimonios orales mencionados.

Es decir, ya antes de la concentración parcelaria el campo de casa de Tosofraile había cambiado de manos. Recordemos que su anterior propietaria, Tomasa Biota, en su testamento de 1958, había cedido parte de su patrimonio al Asilo de Ancianos Desamparados de la Diócesis de Jaca, que debía beneficiarse de la venta de dichos campos.

En el siguiente mapa, coloreado sobre el anteriormente mencionado, hemos añadido los cambios registrados de los que tenemos constancia documental. Presuponemos que no ha habido modificación en los de Huertalo y Antondorencio. En dicho mapa quedan trazados los caminos antiguos, apreciándose de forma más clara que en la fotografía aérea. Vemos que aparece un recuadrito pequeño en la parte superior derecha del campo que fue de Tosofraile que correspondería al antiguo corral, ya en ruinas en esa fecha.

Sin embargo, llama poderosamente la atención un rectángulo mucho más grande situado a la derecha de dicho campo, en su parte central, que lleva la numeración de 338 b. ¿A qué corresponde? Sorprende su forma tan regular. ¿Es éste el solar de la antigua “iglesia de San Martín”? Al carecer de la información que descifra los códigos, no tenemos respuesta.

Tras la concentración parcelaria, los campos de esta zona de Saraso, especialmente los de peor calidad, fueron a parar al Ayuntamiento. De los cinco campos de San Martín ningún propietario de los tradicionales conservaría estas parcelas en el futuro. Desde entonces algunas de dichas parcelas se destinaron al cultivo, subastadas por el Ayuntamiento, como los antiguos campos de Huertalo y Radre, y el resto, como la parte superior del de Tosofraile, el de Antondorencio y el antiguo campo de Parris, se destinaron al pasto y paso de los ganados. Éstos últimos hace mucho tiempo, pues, que no se cultivan, encontrándose ya devorados por la maleza, ante la casi desaparición del ganado lanar en nuestra localidad.

A parte del cambio de propiedad, ¿cómo afectó la concentración parcelaria a esta zona? El primer cambio importante fue un nuevo trazado del Camino de Saraso. Se modifica su recorrido y se ensancha, para convertirlo en una pista agrícola más apta para el tránsito de la maquinaria agrícola.

La parcela que perteneció a casa de Tosofraile, después adquirida por casa de Buey, fue partida en dos, atravesada por el nuevo recorrido de la pista. La parte superior del campo, que ya tradicionalmente había permanecido inculta, reservada para el ganado y cerrada con una espectacular pared, pasa, como se ha referido, al Ayuntamiento, junto a los campos próximos de características semejantes. Por el contrario, la parte inferior, cuyo destino desde tiempos antiguos era el cultivo de cereales, permanece, integrada en un lote más extenso, en casa de Buey.

Los cambios operados pueden apreciarse en la siguiente imagen:

Se aprecia que el impacto del nuevo trazado de la pista fue muy grande. Debieron removerse muchos materiales en el proceso. Si algo quedaba de lo que fue la antigua “iglesia de San Martín” todo debió ser barrido.

Lo mismo debió ocurrir con la parte inferior del antiguo Campo de Tosofraile que, al integrarse en un lote más amplio, debió ser objeto del trabajo de las máquinas para acondicionar el terreno, con todo lo que ello pudo implicar para la desaparición de posibles restos o vestigios del Monasterio de San Martín de Saraso.

¿Qué fue del Monasterio de San Martín de Saraso?

Como ya señalamos al comienzo de este pequeño estudio, sólo el mencionado documento de 1054 hace una referencia explícita al monasterio, reflejando la donación efectuada por el rey Ramiro I al presbítero Jimeno. Ello deja constancia de que el monasterio existió, y hemos intentado aquí demostrar que estuvo ubicado en la zona de Saraso conocida como San Martín.

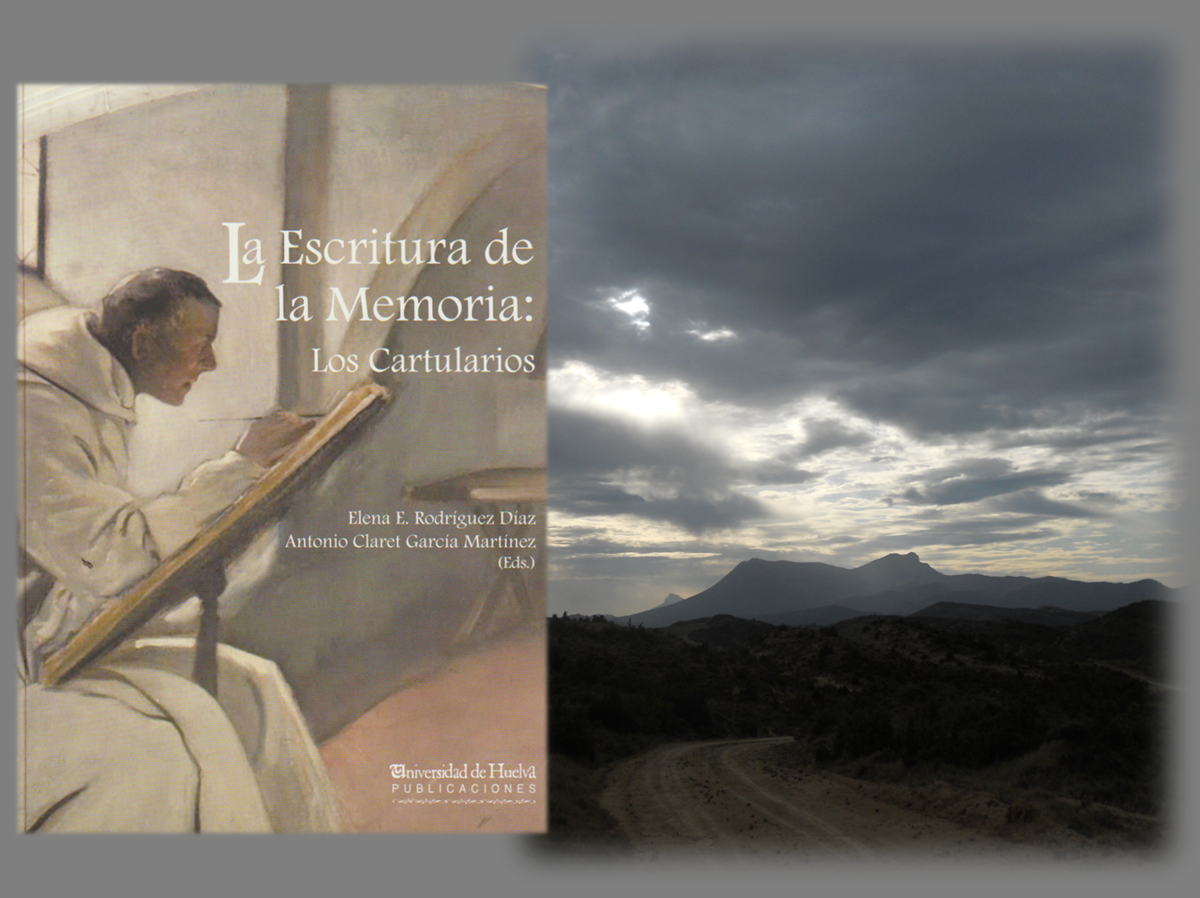

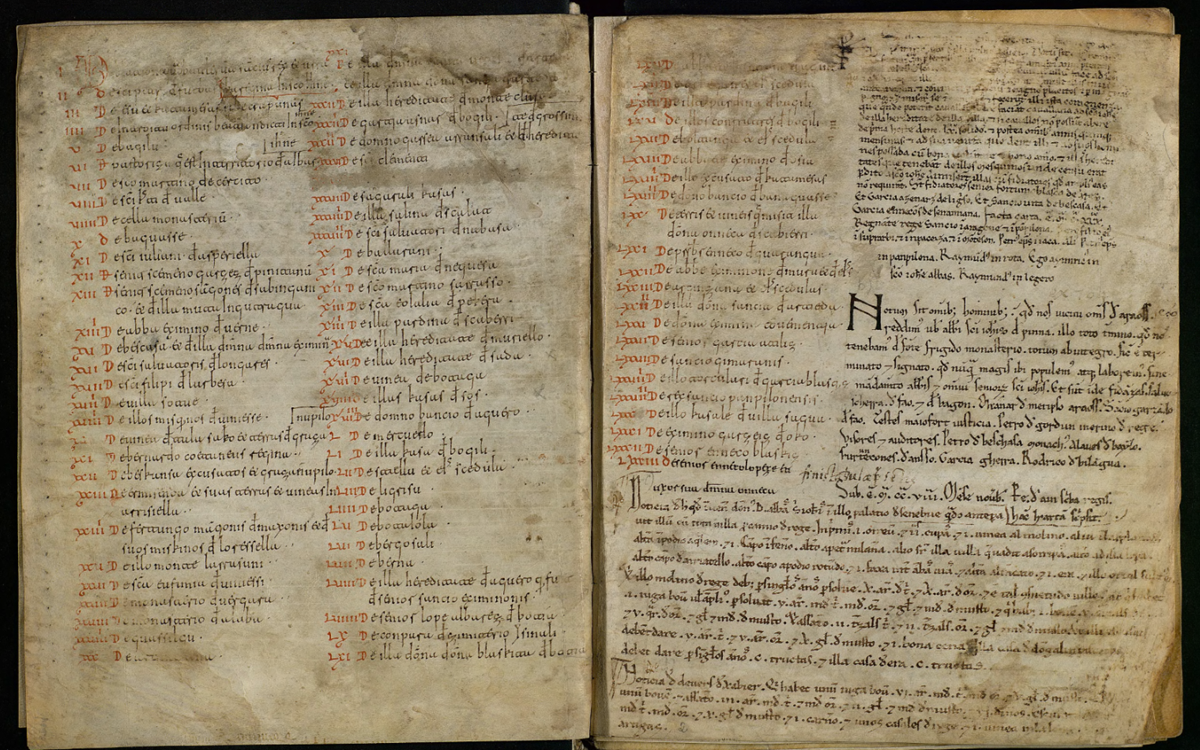

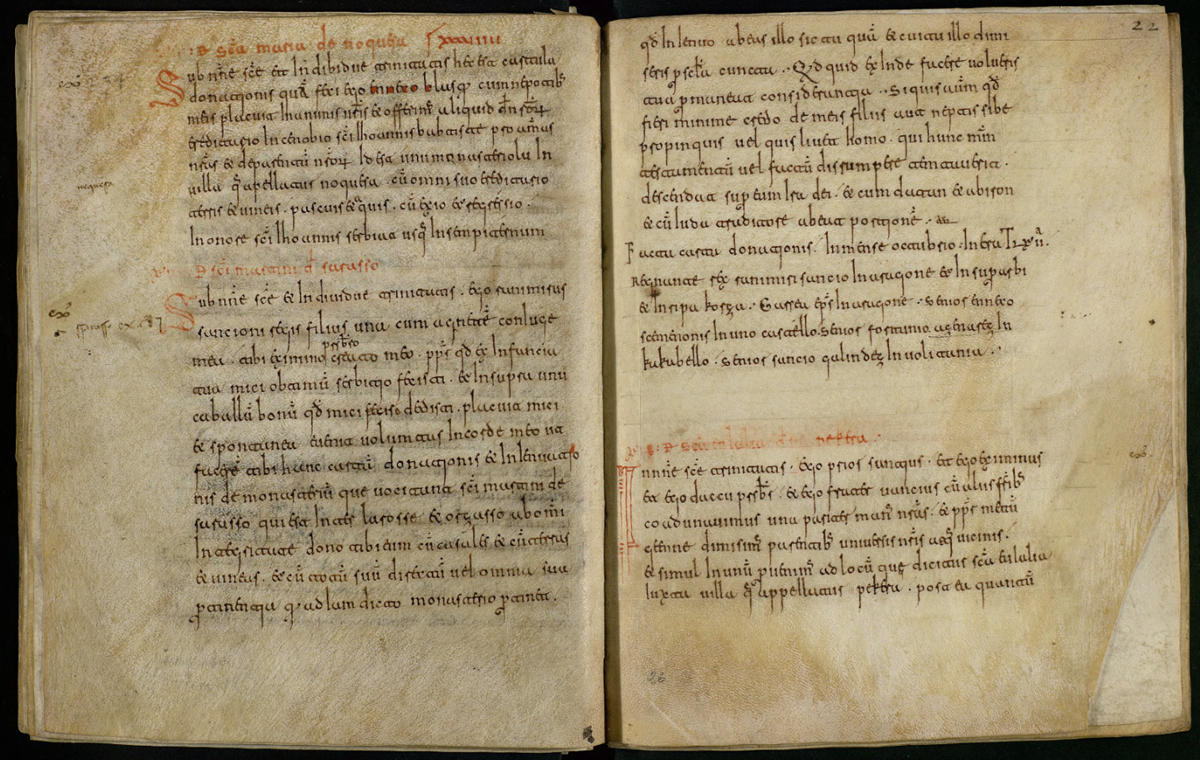

Tras la donación, el silencio más absoluto se cierne sobre nuestro pequeño monasterio. Sólo hay una referencia documental más: aparece citado en el Libro Gótico de San Juan de la Peña. El documento citado que hemos consultado se custodia en Fondo Histórico de la Universidad de Zaragoza, en la serie de “Manuscritos” (Doc. nº 2)

Por ello los historiadores opinan que, al igual que otros monasterios de la zona, acabó formando parte integrante de las posesiones de San Juan de la Peña, en esa tendencia de integrar las pequeñas instituciones monásticas independientes y doblegarlas bajo el impulso del nuevo movimiento reformista impuesto por Cluny.

Así, vemos que San Martín de Saraso figura en el índice del Libro Gótico, siendo en su interior registrado el contenido del documento de la donación. Este índice y su comparación con el título que encabeza la transcripción del documento ha sido estudiado por María José Badenas Población en su trabajo “El índice del Libro Gótico de San Juan de la Peña. ¿Ordenar para administrar?”, incluido en la obra colectiva La escritura de la memoria: Los Cartularios.

En esta obra la autora del estudio establece, a través de una tabla comparativa, una relación entre los nombres que reciben los documentos en el índice del Libro Gótico de San Juan de la Peña y los nombres que encabezan dichos documentos en el interior, al ser transcritos. Aquí encontramos la siguiente relación que atribuimos a nuestro monasterio:

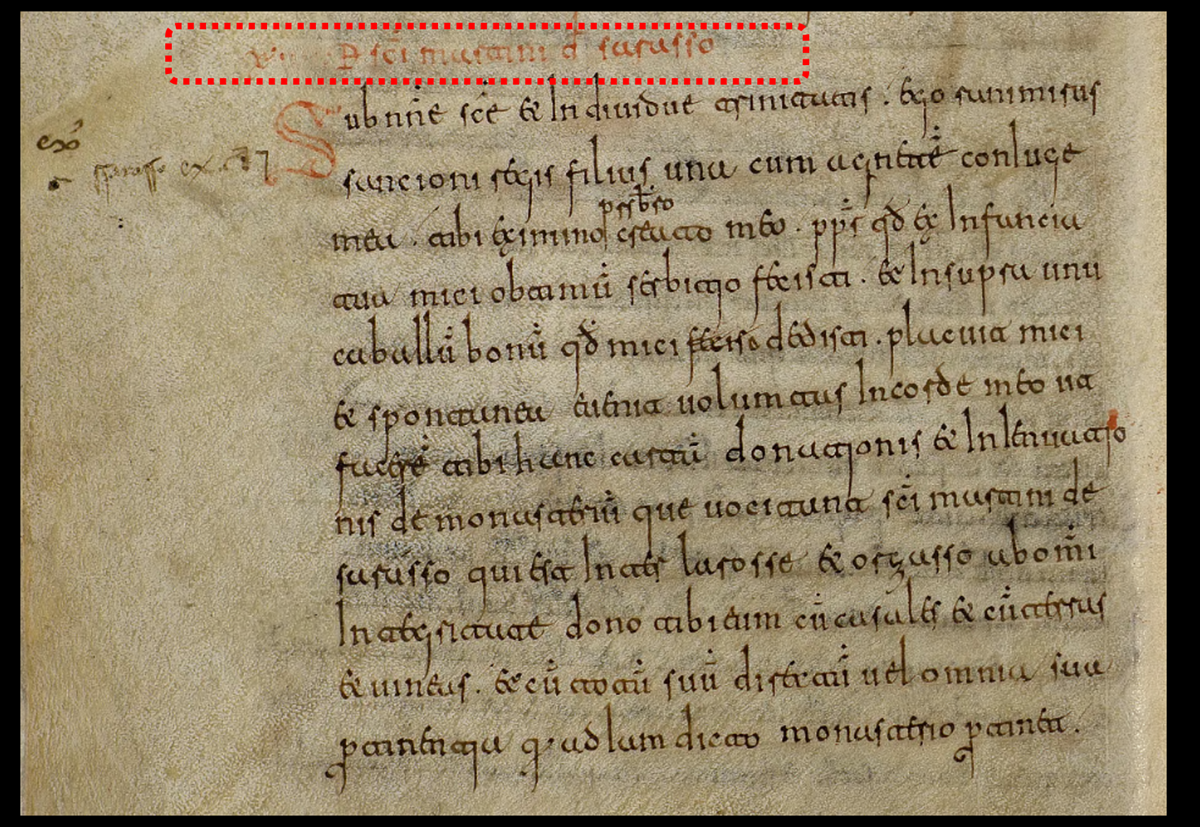

- Índice: “XLII. De sancto Martino [Sarrasso].”

- Rúbrica: “f. 21vº. XL. De sancti Martini de Sarasso.”

Notamos como entre llaves pone “Sarrasso”. En la segunda columna se muestra el título que lleva el documento cuando es transcrito, con el folio numerado. Allí figura “Sarasso”.

A continuación, reproducimos dos fragmentos del mencionado Libro Gotico original.

La imagen inferior muestra el índice introductorio:

A su vez, añadimos ahora tal como aparece en el interior de El Libro Gótico, al comienzo de la transcripción del documento de la donación:

La autora, en su estudio, establece también correlaciones con el lugar al que se refiere el documento, es decir, el topónimo mencionado en el mismo.

Observamos que lo relaciona con “Sarasa”, sin aportar más explicaciones. Ello coincide con el historiador Alberto Gómez, quien, en su obra La Sede Real de Bailo, igualmente lo relaciona con Sardasa, una de las villas pertenecientes a la sede real de Bailo, pudiendo corresponder, como afirma, a “Sarasa de Bailés”. Esta hipótesis es así recogida también en el catálogo de Yacimientos arqueológicos adjunto al Plan General de Ordenación Urbana de Bailo. Desde esta página nos hemos atrevido humildemente, pero con todo el rigor que hemos sido capaces de proporcionar, a proponer otra ubicación, situándolo en la partida de San Martín, en Saraso, en el término municipal de Larués, y hemos intentado aportar todos los datos de los que disponemos en este momento. No es suficiente, lo sabemos. Pero lo importante es iniciar una línea de investigación que finalmente corrobore o desautorice nuestra hipótesis.

¿Y ahora?

Por el momento ponemos fin a esta aventura de indagación sobre lo que concierne al monasterio de San Martín de Saraso. Deseamos seguir encontrando datos, pruebas y cualquier información que nos permita seguir conociendo más sobre este entorno que, sin duda, todavía tiene muchos misterios por resolver.

Anexos

Anexo I – 1054 Donación de Ramiro I de la iglesia de San Martín de Sarasa

Ver Doc. nº 1

Anexo II – Libro Gótico de San Juan de la Peña

Ver Doc. nº 2

Anexo III -1779 Firma a instancia de Don José Solana con el Ayuntamiento de Larués, sobre diferentes derechos

Ver Doc. nº 3

Anexo IV – 1906 Registro Fiscal de Edificios y Solares

Ver Doc. nº 4

Anexo V – Extractos de toponimia del catastro de 1802 (Doc. nº 5)

Anexo VI – Extractos de toponimia del amillaramiento de 1862/63 (Doc. nº 6)

Anexo VII – Extractos de toponimia del amillaramiento de 1946 (Doc. nº 12)

Bibliografía

Libros

BADENAS POBLACIÓN, María José. “El Índice del Libro Gótico de San Juan de la Peña. ¿Ordenar para administrar?”, en La Escritura de la Memoria: Los Cartularios. VII, Elena E.Rodríguez Díaz y Antonio Claret García Martínez (Eds.). Publicaciones de la Universidad de Huelva, Huelva, 2011

CALLOT, Olivier. Huileries Antiques de Syrie du Nord. Institut Français d´Archéologie du Proche-Orient, Ed. Librerie Orientaliste Paul Geuthner, París, 1984

CAMPION, Arturo “Celtas, íberos y euskaros”, en Revista Euskal-Erria: Revista Bascongada, 1908

DURÁN GUDIOL, Antonio. Ramiro I de Aragón. Ed. Ibercaja, Zaragoza, 1993

ESTABLÉS ELDUQUE, José María. Castillos y pueblos medievales de Aragón. Castillos y casas fuertes del Campo de Jaca I. Ed. José María Establés Elduque, Vitoria, 1991

GARCÍA OMEDES, Antonio. Página web https://www.romanicoaragones.com/

GALTIER MARTÍ, Fernando. “Las primeras iglesias de piedra de la frontera de los Arbas, el Onsella y el Gállego”, en Revista Artigrama nº 1, 1984

GÓMEZ GARCÍA, Alberto. La Sede Real de Bailo. Historia de unas gentes de montaña. Ed. Frontearagón, 2007

IDOATE, Florencio. “Poblados y despoblados o desolados en Navarra”, en revista Príncipe de Viana nº 108-109, 1967

PASTOR SÁNCHEZ, Mª Victoria. Informe para la realización de prospecciones arqueológicas y delimitación de yacimientos del TM de Bailo para la elaboración de un Catálogo de Yacimientos Arqueológicos y su inclusión en el texto refundido del Plan General de Ordenación Urbana de Bailo (Huesca), Noviembre 2016

UBIETO ARTETA, Agustín. Los monasterios medievales de Aragón: función histórica. Ed. Caja de Ahorros de la Inmaculada, Zaragoza, 1999

UBIETO ARTETA, Antonio. Cartulario de San Juan de la Peña, vol II, Colección textos Medievales nº 9, Ed. Digital patrocinada por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, Valencia, 1963

VIRUETE ERDIZÁIN, Roberto. La Colección Diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064), [Fuentes Históricas Aragonesas 66], Institución “Fernando el Católico” (CSIC), Zaragoza, 2013

Documentos históricos que aparecen mencionados en este estudio

DOCUMENTO Nº 1

1054 Donación de Ramiro I de la iglesia de San Martín de Sarasa

CLERO-SECULAR_REGULAR, Car. 898, N.15

ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL

DOCUMENTO Nº 2

Libro Gótico de San Juan de la Peña o Cartulario de San Juan de la Peña

M_417

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. FONDO HISTÓRICO. MANUSCRITOS

DOCUMENTO Nº 3

1779 Firma a instancia de Don José Solana con el Ayuntamiento de Larués, sobre diferentes derechos

ES/AHPZ-J/014972/000010

ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE ZARAGOZA

DOCUMENTO Nº 4

1906 Registro Fiscal de Edificios y Solares

ES/AHPHU-H-00313-Larués

ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE HUESCA

DOCUMENTO Nº 5

1802 Catastro. Larués

50.27 ARCHIVO MUNICIPAL DE BAILO

DOCUMENTO Nº 6

1863 Cartilla de evaluación, catastrillo y demás documentos. Cartilla de Evaluación de dicho pueblo (Larués) formada en el año 1863. Amillaramiento.

51.9 ARCHIVO MUNICIPAL DE BAILO

DOCUMENTO Nº 7

1929 Apéndice al Amillaramiento (Larués)

52.24 ARCHIVO MUNICIPAL DE BAILO

DOCUMENTO Nº 8

1934 Padrón Contribución Urbana (Larués). Padrón por la Riqueza de Edificios y Solares

53.31 ARCHIVO MUNICIPAL DE BAILO

DOCUMENTO Nº 9

1952-53 Declaraciones Fincas Urbanas (Larués)

53.43 ARCHIVO MUNICIPAL DE BAILO

DOCUMENTO Nº 10

1960 Expediente de Constitución de la Junta Pericial Catastro Fotográfico.

50.17 ARCHIVO MUNICIPAL DE BAILO

DOCUMENTO Nº 11

1969 Expediente Permuta de Fincas (Larués). Expediente Instruido para permutar fincas o trozos de fincas de los Bienes de Propios de este Ayuntamiento (Larués) por otros de la propiedad particular de los vecinos

22.14 ARCHIVO MUNICIPAL DE BAILO

DOCUMENTO Nº 12

1946 Índice que comprende todos los propietarios incluidos en el Amillaramiento de Rústica y Pecuaria. Término municipal de Larués. Amillaramiento.

ARCHIVO DE LA ENTIDAD LOCAL MENOR DE LARUÉS

Nota: La utilización y exhibición de los documentos mencionados ha sido autorizada por los responsables de los archivos de procedencia de los mismos.